摘要:盤點那些古代傳統游戲

老鷹捉小雞

俗稱“黃鷂吃雞”,又叫“黃鼠狼吃雞”粵語稱為麻鷹捉雞仔。至少在明代就已經出現,是一種團體的益智娛樂游戲,在戶外或有一定空間的室內進行。

鳩車

鳩車是古代小男孩們最喜歡的玩具。鳩車的形狀像鳥形,是一種兩輪有長柄的玩具。日本收藏有較完整的一件漢代銅質鳩車,兩輪,有長尾,尾端扁平,強力牽曳,則尾部翹起,若緩行,則尾端摩地,正可以仿擬鳩鳥飛翔和行走時的不同形態。

騎竹馬

一種跨騎竹竿模仿躍馬奔走的傳統游戲,最早記載見于漢代。《后漢書郭伋列傳》說,漢光武帝建武年間,并州牧郭伋為官廉正,“素結恩德”,以致“民得安業”。據說郭伋“始至行部,到西河美稷,有童兒數百,各騎竹馬,道次迎拜。……諸兒復送之郭外,問:‘使君何日當還?’假謂別駕從事計日告之。行部既還,先期一日,僅為違信于諸兒,遂止于野亭,須期引入。”這一史事后來成為官民間關系融洽感情和睦的典型。

炮竹

最早的炮竹,是指燃竹而爆,因竹子焚燒發出“噼噼叭叭”的爆竹。古時在節日或喜慶日,用火燒竹,畢剝發聲,以爆竹—辭舊迎新的標志驅除山鬼和瘟神,謂之“爆竹”。火藥發明后以多層紙密卷火藥,接以引線,燃之使爆炸發聲,亦稱為“爆竹”。也叫“爆仗南朝梁宗懔《荊楚歲時記》:“正月一日……雞鳴而起,先於庭前爆竹、燃草,以辟惡鬼。”唐劉禹錫《畬田行》:“照潭出老蛟,爆竹驚山鬼。”清代沈復《浮生六記·浪游記快》:“游覽既畢,宴於水閣,命從者放爆竹。轟然一響,萬山齊應,如聞霹靂聲。

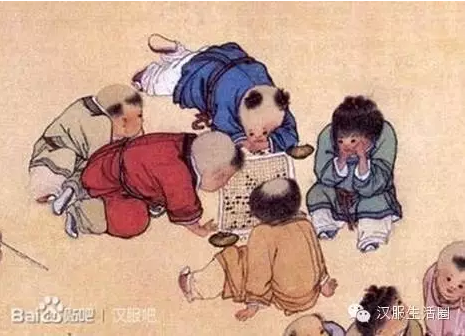

圍棋

源于中國,古代稱為弈,在整個古代棋類中可以說是棋之鼻祖,相傳已有4000多年的歷史。據《世本》所言,圍棋為堯所造。晉張華在《博物志》中亦說:“舜以子商均愚,故作圍棋以教之。”舜是傳說人物,造圍棋之說不可信,但它反映了圍棋起源之早。傳說在黃帝時開始流傳,到漢朝時規則大體定型。由于圍棋將科學、藝術和競技三者融為一體,有發展智力,培養意志品質和機動靈活的戰略戰術思想意識的特點,因而,幾千年來長盛不衰,逐漸地發展成了一種國際性的文化競技活動。

斗蛋

斗蛋是農歷三月三上巳節的活動。每到三月初二晚上,母親們都要為每個孩子準備好雞蛋,一人一個網兜是少不了的。把蛋放在網兜里,小孩子們掛在脖子上。蛋的種類可以是雞蛋、鴨蛋或者鵝蛋,而且都要染成紅色,顯得特別喜慶。斗蛋沒有規則,但多數人在斗蛋之前都有口頭協定,即是輸方要把斗輸的蛋獻給勝方。

摸瞎魚

現代的捉迷藏即源于此,明·《宛署雜記·民風一》記載:“羣兒牽繩為圓城,空其中方丈。城中輪著二兒,各用帕厚蒙其目,如瞎狀。一兒手執木魚,時敲一聲,而旋易其地以誤之。一兒候聲往摸,以巧遇奪魚為勝,則拳擊執魚兒,出之城外,而代之執魚輪入,一兒摸之。”

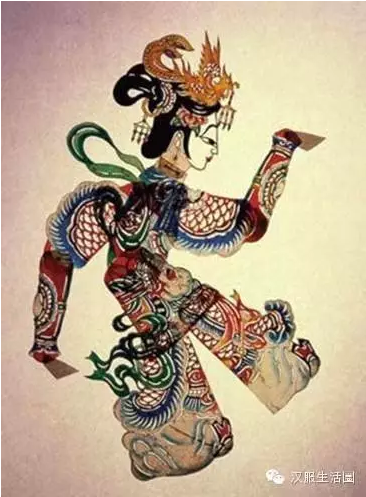

皮影戲

又稱“影子戲”或“燈影戲”,是一種以獸皮或紙板做成的人物剪影,在燈光照射下用隔亮布進行演戲,是我國民間廣為流傳的傀儡戲之一。皮影戲最早誕生在兩千年前的西漢,又稱羊皮戲,俗稱人頭戲影子戲,驢皮影。發源于中國陜西,極盛于清代的河北。上色時主要使用紅、黃、青、綠、黑等五種純色。在中國,不少的地方戲曲劇種都是從皮影戲中派生出來的,而皮影戲所用的幕影演出道理,藝術手段,對電影的發明和美術片的發展也起到先導作用。元代時,皮影戲曾傳到各個國家,這種源于中國的藝術形式,迷戀了多少國外戲迷,人們親切地稱它為“中國影燈”。

拍七令

拍七令是一種訓練反應能力的游戲,玩法是由若干人參加游戲,甲先說“一”,乙繼說“二”,由此順序而下.循環往復。逢七和七的倍數均不準說出這一數字,而以擊掌代之。逢七、十七、二十七……是為“明七”,十四、二十一、二十八……是為“暗七”。說出明七或暗七的某一數字者皆為負,要受到懲罰。

角抵

角抵是中國古代的一種競技類活動形式,秦始皇統一中國后,禁止民間角抵私藏兵器,作為徒手相搏斗的角抵興盛起來。漢代,民間出現了一種由“蚩尤戲”發展而成的兩個人在公開場合表演的競技活動,已經具有后來摔跤的基本特色,并有著特定的文化內涵。70年代,山東省臨沂金雀山漢墓出土地漢代帛畫,畫面上所出現的兩個角抵者皆手臂大張,怒目逼視,作躍躍欲撲之狀。畫面左側有一旁觀者,拱袖而肅立,當為角抵者的裁判。晉代角抵出現了另一名稱“相撲”。到了唐代,相撲、角抵二名稱并行,其特點還是賽力性的競技,且多在軍中進行。

踩高蹺

亦稱“高蹺”、“踏高蹺”、“扎高腳”、“走高腿”。本屬古代百戲之一種,早在春秋時已經出現。我國最早介紹高蹺的是《列子·說符》篇:“宋有蘭子者,以技干宋元。宋元召而使見其技。以雙枝長倍其身,屬其脛,并趨并馳,弄七劍迭而躍之,五劍常在空中,元君大驚,立賜金帛。”從文中可知,早在公元前五百多年,高蹺就已流行。表演者不但以長木縛于足行走,還能跳躍和舞劍,高蹺分高蹺、中蹺和跑蹺三種,最高者一丈多。踩高蹺漢魏六朝百紅中高蹺稱為“蹺技”,宋代叫“踏橋”。清代以來稱為“高蹺”,用1至3尺長的條木制成,上有木托。

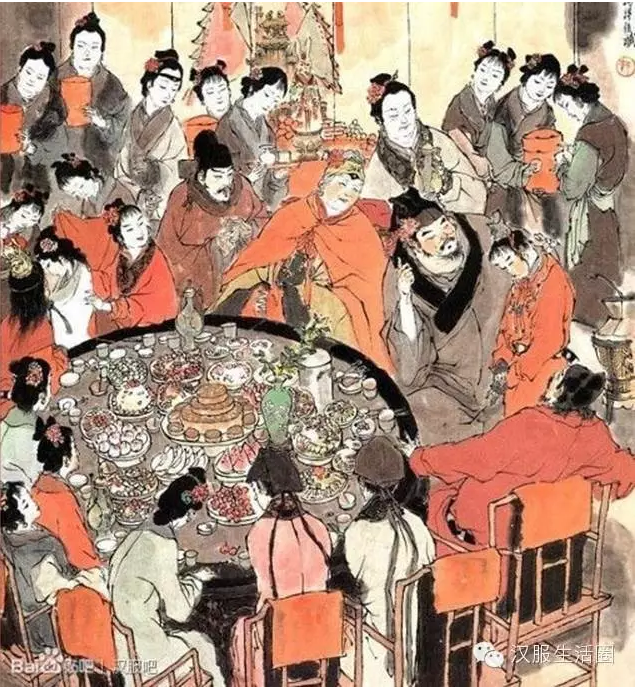

擊鼓傳花

據文獻記載,擊鼓傳花是中國古代酒宴上的助興游戲,屬于酒令的一種,又稱“擊鼓催花”,在唐代時就已出現。唐代《羯鼓錄》一書中提到李隆基善擊鼓,一次他擊鼓一曲后,起初未發芽的柳枝吐出了綠色來。此典故初為“擊鼓催花”,后用作酒令,改作“擊鼓傳花”。杜牧《羊欄浦夜陪宴會》詩句中有“球來香袖依稀暖,酒凸觥心泛艷光”,可以得知唐代酒宴上擊鼓傳花助興的情景。宋代范成大《上元記吳中節物》詩有“酒壚先迭鼓,燈市早投瓊。”《紅樓夢》第54回里也有對擊鼓傳花的描寫。眾人為了聽賈母和鳳姐說笑話,故意叫擊鼓的女先兒(盲女藝人)停鼓。

冰嬉

冰嬉亦稱“冰戲”。古代對冰上活動的泛稱。宋代已有。 成為宮廷體育活動。在北方民間較為普遍,項目與宮廷冰戲大體相同,一是在有河的地方鳳專供游樂的冰床。二是冰上執球與踢球。三是跑冰,穿有鐵齒的鞋,溜行冰上,爭先奪標取勝。也有從冰山上下滑,稱“打滑撻”。四是花樣溜冰。五是冰上雜戲。冰嬉在清朝時作為皇家冬季的消遣,十分盛行。冰嬉多在春節時集中表演,如舞龍、舞獅、跑旱船等,表演的人都在滑行中南藝。今北方各地城鄉仍很盛行。

猜拳

又稱“猜枚”、“劃拳”、“搳拳”、“拇戰”或“豁拳”。根據明朝人謝肇浙所著的《五雜俎》,劃拳的傳統可以追溯到漢朝的手勢令。在發展過程中,劃拳畢竟已成為一個家族,行令的方法也獨立為一個體系。“空拳”、“內拳”、“五毒拳”、“五行生克令”、“七星趕月令”、“一月三捷令”等都是這一類。其中最簡單也最常見的玩法是,兩人相對同時出手,互猜所伸出手指之合計數,猜對者為勝。到了現在有“石頭剪刀布”和“黑白配”等玩法。在與亞洲交往之前,西方沒有任何有關“石頭、剪刀、布”的記載。19世紀后期的西方的作家在提到它的時候總認為是一種亞洲游戲。中國人和韓國人一般都叫“石頭、剪刀、布”,而日本人則改成了“石頭、剪刀、紙(paper)”。這個事實暗示著“石頭、剪刀、紙”是從19世紀的日本傳入美洲的。

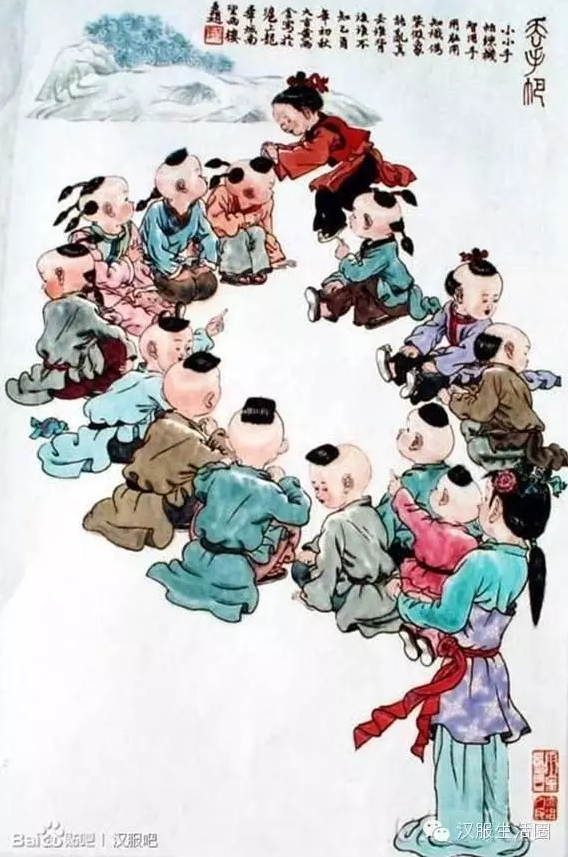

丟手絹

又稱“丟手帕”。這游戲據說源于公元1243年左右,或者更早,是由黎族的一種舞蹈演變而來。元朝元貞年間,闊別家鄉近四十年的黃道婆從海南返回到上海,她不僅帶回了先進的紡織技術和染布技術,同時也把丟手絹這個黎族人的游戲帶回了故鄉。再后來,丟手絹這個游戲很快從上海流傳到了中原地區,并逐漸遍及華夏大地。

滾燈

據史料記載,至少已有七百余年的歷史,南宋著名詩人范成大在詩中記述“擲燭騰空穩(小球滾燈),推球滾地輕(大球滾燈)”。清海鹽文人彭孫貽詩《輪燈》的小序中有“兒童縛竹為輪,展轉相環,旋轉飛覆,而燈不傾滅。壯士運之,衢中騰擲不休,曰滾燈”的描寫。滾燈滾燈是一種集舞蹈、雜技、體育為一體的運動。舞者多為男子,以單人和雙人表演為主。現發展演變到多人群體舞燈,亦有女子參加。滾燈作有戲球、纏腰、跳燈等動作組成,名目有白鴿生蛋、蜘蛛放絲、纏腰纏足中脫靴、金猴嬉球、日落西山、鯉魚卷水草、鵓鴣沖王等,集中了跳、滾、爬、竄、轉、旋、騰、躍、甩等多種剛柔相濟的體育、舞蹈動作。

詩鐘

屬于文字對仗游戲,成人與孩子一起玩的有屬對、分詠、嵌字等。《涌幢小品》中就記載了這樣的場景,陳佑山父子閑時對詩,父親指著筆架說:“筆架入山”,兒子對日:“棋盤似洛”。父親又說:“蘇家三父子,文章可法”,兒子對日:“程門二兄弟,德義堪尊”。這種游戲能大大促進兒童文字能力

- 下一篇: 盤點那些傳統游戲(上)

- 上一篇: “訶子”內衣研究:穿越大唐的性感,復興漢家的時尚