摘要:現(xiàn)在古裝影視常見的那種性感抹胸裝,其濫觴便是《簪花仕女圖》,很容易讓人誤以為唐代的女裝風(fēng)格都是那般。在漢服復(fù)興運(yùn)動(dòng)中,部分漢服商家也仿制這種服裝,網(wǎng)上常見有MM的穿著展示,形似今天的抹胸長(zhǎng)裙,曲線效果卻不如影視中好看,美其名曰“訶子裙”。

現(xiàn)在古裝影視常見的那種性感抹胸裝,其濫觴便是《簪花仕女圖》,很容易讓人誤以為唐代的女裝風(fēng)格都是那般。在漢服復(fù)興運(yùn)動(dòng)中,部分漢服商家也仿制這種服裝,網(wǎng)上常見有MM的穿著展示,形似今天的抹胸長(zhǎng)裙,曲線效果卻不如影視中好看,美其名曰“訶子裙”。

這種定義及其形制準(zhǔn)確嗎?訶子作為女人褻衣(貼身內(nèi)衣),缺少相關(guān)史料記載,古代文人記敘或許有傷風(fēng)化,而訶子實(shí)物因質(zhì)地易朽而存世幾無(wú),因此何為訶子,以今人臆斷成分為多。本文從分析周昉(生卒年限約為8世紀(jì)中至9世紀(jì)初)《簪花仕女圖》開始,結(jié)合王處直(唐末五代初時(shí)人,任義武軍節(jié)度使,卒于922年)墓《彩繪石雕散樂圖》(又名《彩繪浮雕女伎樂圖》)等史料,試對(duì)其進(jìn)行初步探討。

訶子,常用作一種藥材的名稱,還有人還把這二字寫作“袔子”,但似無(wú)根據(jù)。

訶子作為古代女子內(nèi)衣之一,最大的特點(diǎn)是沒有肩帶,形制與功用類似現(xiàn)在MM的裹胸。訶子裙的說(shuō)法并不確切,古代漢族女子講究上衣下裳的“兩截穿衣”,訶子與裙子并非上下一體的,而是很分明的上訶子+下裙;用現(xiàn)代人的眼光來(lái)看,《簪花仕女圖》中的訶子裝是一種夏季休閑裝束,訶子外罩著羅紗大袖衫,算是當(dāng)時(shí)MM的“時(shí)裝”。

訶子據(jù)說(shuō)是楊貴妃發(fā)明的,其緣起見于北宋高承《事物紀(jì)原》卷三“訶子”條:“本自唐明皇楊貴妃作之,以為飾物。貴妃私安祿山,以后頗無(wú)禮,因狂悖,指爪傷貴妃胸乳間,遂作訶子之飾以蔽之,事見《唐宋遺史》。”(和刻本,上海古籍出版社1990年版,第86頁(yè))《唐宋遺史》原書已佚,無(wú)從詳考。這里說(shuō)得很清楚,訶子所掩飾的部位,正是“胸乳間”。北宋劉斧所編《青瑣高議》前集卷之六“驪山記”也記載了這個(gè)故事,“貴妃慮帝見胸乳痕,乃以金為訶子遮之。后宮中皆效之,迄今民間亦有之。”(上海古籍出版社1983年版,第60頁(yè)。)“金”不可能是黃金,或許是織金錦繡之類的奢華面料。這段記載也說(shuō)明直到北宋年間,民間還有訶子內(nèi)衣。南宋傳奇小說(shuō)集《綠窗新話》上卷“楊貴妃私安祿山”篇也講到訶子,乃節(jié)錄自“驪山記”。南宋曾慥的筆記集《類說(shuō)》亦收錄了此說(shuō)。

五代和凝《采桑子》詞中有“蝤蠐領(lǐng)上訶梨子,繡帶雙垂”,有人把“訶梨子”解釋為云肩或衣領(lǐng)刺繡,但將其解作訶子內(nèi)衣也未嘗不可。“訶梨子”即訶黎勒,是藥材訶子的別稱,呈狹長(zhǎng)紡錘形;訶子內(nèi)衣中間掩胸部分較寬,左右兩頭逐漸收窄而系束于背,二者有些形似,作為內(nèi)衣的訶子或許由此得名。

訶子相關(guān)文字記載稀少,還是從存世圖像加以考察。《簪花仕女圖》中多數(shù)MM的裙子很可能是唐代流行的齊胸襦裙(舊稱高腰襦裙,裙腰過(guò)胸,系及腋下)的新穿法,有別于《搗練圖》等所示穿法(裙頭過(guò)胸,上襦扎入裙腰,外加系帶)。左起(下同)第一個(gè)MM所拎披帛遮住了部分裙身,但看不出有腰帶,更似一襲完整的抹胸長(zhǎng)裙。第五個(gè)MM腰帶下方,裙子和抹胸有接縫線(線下裙子顯褶皺),接縫線即是抹胸下緣線。抹胸自成一體,胸上繪有一朵橫向的半圓大團(tuán)花,直徑近于胸寬,花葉邊線平行于抹胸上沿弧線(或曰寬邊);MM身子右側(cè)的抹胸下緣線有明顯的后收弧度,不像齊胸裙腰線的自然縫合;裙身分布的圓形團(tuán)花(寶相花紋),右上那朵有部分不全,像是隨著裙腰收到抹胸里了。放大了看,MM左腰邊上線條略有內(nèi)收,腰帶是外系上去的,固定住抹胸。腰帶與接縫線之間的部分,應(yīng)該是抹胸花紋不及的底段(或如《散樂圖》自成寬邊),并非束在裙里,而是搭在裙外。一般認(rèn)為,這抹胸便是訶子,圖中六人,僅見第五個(gè)MM明顯身著訶子。左起第三、六個(gè)MM大袖衫里面是紅裙,裙高過(guò)胸,裙長(zhǎng)曳地,明顯一體。第六個(gè)MM手提紅裙,顯出里邊還有一條團(tuán)花裙子,紅裙外雖也有腰帶,不像系裙子的,或?yàn)榕滹棥D中MM的裙子、肩際及胸頸也沒見吊帶,不像當(dāng)代的吊帶裙。那么,其他MM的上身內(nèi)衣,也當(dāng)是無(wú)肩帶的訶子,貼身而穿,外系長(zhǎng)裙,渾然相配。(高春明:《中國(guó)服飾名物考》,上海文化出版社2001版,第573-575頁(yè)。)

王處直墓《彩繪石雕散樂圖》,再現(xiàn)了他的家庭樂團(tuán),圖中MM裝束也證明《簪花仕女圖》那種著裝風(fēng)格并非孤例,確為晚唐時(shí)尚。如圖中MM腰間兩條橫帶所示,訶子和裙子是截然分開的,下邊那條橫帶便是裙腰(尤其下圖后排第四個(gè)MM,最為明顯)。圖中樂伎所穿訶子,其上沿有的有寬邊,有的沒有,可見上沿寬邊只起裝飾作用。最左邊的擊鼓MM胸前所見,似是石雕線條的簡(jiǎn)約處理(見全圖)。圖中訶子當(dāng)自有系帶,無(wú)需外加系束。訶子上沿弧形,圖中為花瓣形,不像簪花MM是一字包纏式的圓弧,也不像今日抹胸裙那種凸顯胸形的m弧。

王處直墓內(nèi)東耳室壁畫、后室侍奉浮雕,亦展現(xiàn)了身著訶子裝的MM風(fēng)采;壁畫中侍女所著訶子,顏色與下裙迥異,上沿弧形的瓣數(shù)也不止《散樂圖》中的三瓣。

敦煌女供養(yǎng)人畫像所示服飾,甚至法門寺地宮出土秘色瓷上的仕女圖,也依稀可見訶子的身影。這樣看來(lái),訶子+裙+大袖衫這種搭配的出現(xiàn),至遲當(dāng)在咸通十五年(874年)法門寺地宮封閉之前。

五代承唐余緒,服飾仍多唐風(fēng),如馮暉(894-953年)墓彩繪伎樂磚雕,有一女伎抹胸的上下寬邊隱約可辨,似是訶子。南唐畫家周文矩的《宮中圖》描繪了宮中婦女的日常生活,有一貴婦正在讓侍兒濯足,她羅衣輕解,粉胸半掩,露出的抹胸內(nèi)衣也不見肩帶,或即為訶子。

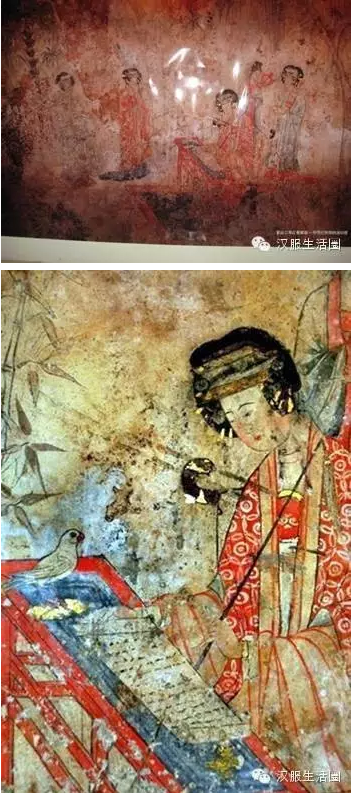

《簪花仕女圖》里訶子加裙,外加披衫的穿法,在內(nèi)蒙寶山遼墓壁畫《楊貴妃教鸚鵡誦經(jīng)圖》里也可見到。楊貴妃及右側(cè)侍女身著紅訶子,其上紋樣相同,有著黃色滾邊。兩圖中訶子里什么都不穿,這種閑適打扮可能是私室所服;正式場(chǎng)合下,MM們多在訶子內(nèi)著中衣的。該圖繪于遼初,與五代同期,據(jù)考證可能是張萱《寫太真教鸚鵡圖》的傳摹本,畫上題詩(shī)、所繪情景也與《明皇雜錄》所載“雪衣娘”故事相符,生動(dòng)展現(xiàn)了唐代訶子的形態(tài)。

南薰殿舊藏之宋初杜太后畫像,也著有訶子。訶子上束的帶子,和簪花MM一樣,主要是起勒胸的作用。甘肅榆林窟有一西夏供養(yǎng)人,亦著訶子,印證了宋代《青瑣高議·驪山記》中“迄今民間亦有之”的說(shuō)法。

訶子式著裝風(fēng)格對(duì)宋代女服有較大影響。隨著時(shí)間推移,大袖衫逐漸為宋代的 所替代,訶子則演變?yōu)樗未哪ㄐ亍K未鶰M夏季流行外穿直領(lǐng)對(duì)襟的褙子,里邊露出一字抹胸,輕掩雪脯,延續(xù)了《簪花仕女圖》以來(lái)的風(fēng)尚,可見白沙宋墓壁畫、《瑤臺(tái)步月圖》等;而據(jù)黃升墓出土實(shí)物,宋代抹胸是有肩帶的。(參見孟暉:《中原歷代女子服飾史稿》,作家出版社1995年版,120-130頁(yè)。)

訶子沒有肩帶,元代女子內(nèi)衣合歡襟也沒有肩帶,“唐代女子喜穿半露胸式裙裝,……為配合這樣的穿著習(xí)慣,內(nèi)衣需為無(wú)帶”的說(shuō)法是缺少根據(jù)的,內(nèi)外衣形制之間沒有必然關(guān)聯(lián)。元代散曲家劉致《[雙調(diào)]折桂令·疏齋同賦木犀》用擬人的手法描寫桂花,其中有“貼體衫兒淡黃,掩胸訶子金裝”,非常生動(dòng)。“衫兒”即已“貼體”,訶子或當(dāng)掩在衫外。元代詩(shī)人在詠史時(shí)也曾提到楊貴妃與訶子的故事,如耶律鑄《題楊貴妃遺事》有“如何更入金訶子,卻比無(wú)言睡海棠”,顧德輝《天寶宮詞十二首寓感》有“愛收花露消心渴,怕解金訶見爪痕。”

明代女子內(nèi)衣有種款式也沒有肩帶,這在明代仕女圖或刻本插畫中可以見到,和唐時(shí)訶子看上去非常相似。明人田藝蘅《留青日札》卷二十“襪[mò]胸”條云:“今之襪胸,一名襕裙。……襪,女人脅衣也,……也即唐訶子之類”(上海古籍出版社1992年版,第379頁(yè)),可見抹胸、訶子本就相近,容易混淆。南唐后主李煜《謝新恩》詞有“雙鬟不整云憔悴,淚沾紅抹胸”,證明五代時(shí)女子內(nèi)衣就已有“抹胸”之名。抹胸比訶子長(zhǎng),可掩整個(gè)胸腹;訶子較短,僅能覆胸。

清代關(guān)于訶子的記載較多,但往往把它和抹胸、肚兜混為一談。比如,袁枚《隨園詩(shī)話·卷一三》引呂種玉《言鯖》曰:“祿山爪傷楊妃乳,乃為金訶子以掩之。或云即今之抹胸。”又葉煒《煮藥漫抄·卷上》有“婦人襪胸,制自楊太真。因安祿山爪傷楊妃乳,乃為襪胸蔽之,名金訶子。…嘗見尤西堂有詩(shī)曰:…妃子金訶藏個(gè)里,姬人寶鏡掛當(dāng)中……”吳子光所撰《臺(tái)灣紀(jì)事》寫道:“番婦衣服頗似漢人,惟上衣略異。……暑天或以兜肚護(hù)其胸,比于楊妃之金訶。”鄭鵬云、曾逢辰所輯《新竹縣志初稿》描述當(dāng)?shù)鼗樗祝?ldquo;令新婦面外而坐,女眷執(zhí)燈代婦三梳結(jié)發(fā),簪以笄。先系訶子(俗呼肚裙),次戴髻,艷服向祖先四拜,祝以嘉言。”

清末李伯元的《南亭筆記·卷七》,記載了淮軍將領(lǐng)郭嵩齡出手豪奢的軼事,他曾“集諸妓裸其上體,著紅訶子”,讓她們爭(zhēng)搶滿地洋錢,以為笑樂(內(nèi)蒙古人民出版社2003年版,第118頁(yè))。王韜《遁窟讕言》卷一“傅鸞史”一則中,傅善祥病中給楊秀清寫訣別信,并“以所贈(zèng)金約指、玉搔頭二事進(jìn)繳,裹以自著紅羅

- 下一篇: 盤點(diǎn)那些傳統(tǒng)游戲(下)

- 上一篇: 古代洗漱用物拾遺——“古人用什么洗澡?”