摘要:中國傳統的結婚喜服到婚紗的演變是一個很漫長的過程,中國傳統中式婚禮喜慶、禮節周全、有講究,因此獲得很多新人們的喜愛。下面就跟隨我一起體驗一下中國傳統結婚的喜服到西方婚紗的演變。

中國傳統的結婚喜服到婚紗的演變是一個很漫長的過程,中國傳統中式婚禮喜慶、禮節周全、有講究,因此獲得很多新人們的喜愛。下面就跟隨我一起體驗一下中國傳統結婚的喜服到西方婚紗的演變。

相傳中國最早的婚姻禮儀從伏羲氏制嫁娶、女媧立媒約,才開始有婚姻關系。流傳於河南省周口地區淮陽縣的一個洪水神話:傳說在遠古時期洪水泛濫,把世界上幾乎所有人、動物都淹死了,只剩下伏羲、女媧兄妹。太白金星叫他們結婚,生育后代,但他們認為兩人是兄妹,便不肯答應。但是如果不這樣人類就會滅絕。他們提出,如果能將割成許多段的竹子再接起來,就可以結婚。后來果真把竹子接上了,而且下許多竹節。兩人還是不愿答應,又提出,從兩座山上往下滾兩盤石磨,如果石磨能滾合到一起,就可以結婚。但是當石磨又合在一起后,他們仍然不肯答應。女媧又出了一個主意,如果伏羲能夠追上自己,就可以成婚。結果,伏羲始終追不上女媧,一只烏龜教伏羲從山的另一面沿著相反的方向追趕。女媧沒有防備,果然一下子被伏羲抱在懷里;兩人只好成婚。由於伏羲、女媧的成婚,才傳下了后世的人煙。

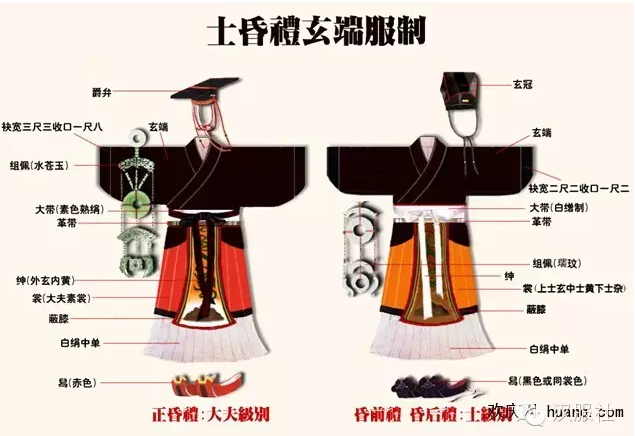

【漢朝以前】

中國的婚姻風俗,自周代形成了六禮,程序分別為納采、問名、納吉、納征、請期、親迎。納采就是求婚;問名為請教女子的姓名;納吉為占卜;納征為交納彩禮;請期為確定迎親日期;親迎為迎接新娘。

漢代服飾有以下幾種直裾,曲裾,襦裙等。直裾漢代男女均穿,但這種服裝不能作為正式的禮服。所以我們著重介紹曲裾深衣,男子可穿,但更是女子的常見服式。這種女裝,通身緊窄,長可曳地,下擺一般呈喇叭狀,行不露足,充分顯現女性的文靜與優雅。衣袖有寬窄兩種,袖口大多鑲邊。衣領為交領,領口很低,以便露出里衣。漢代時新穿“三重衣”,即穿幾件衣服就露幾層領子。

漢代時期,婚禮開始熱鬧起來。漢宣帝曾下詔,宣布了嫁娶舉樂的合法性。只是黃昏迎嫁、青廬行禮的習俗依然沒有改變。南北朝以前的婚禮“布幔為屋,在門內外,謂之青廬,與此交拜”。當時新郎的下裳鑲著黑邊,隨從一律著黑,迎親的馬車也漆成黑色。而且在黃昏迎親,無鼓樂,無親友祝賀。因為在古人的概念里,女子屬陰,黃昏是“陽往而陰來”,婚禮的一切都合著迎陰氣入家的含義。

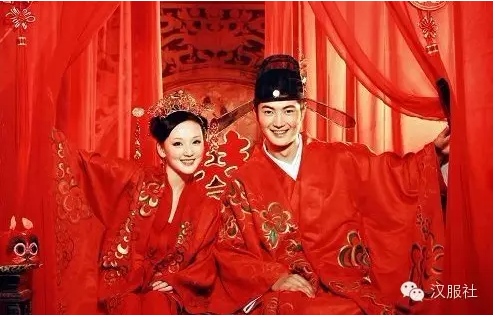

唐代歷史時期,娶妻的人家都是彩燈高掛,喜氣洋洋,再也見不到一絲陰暗的色澤。有的婚禮也改在早上進行了。南宋后,新娘的服飾形成了頭戴鳳冠霞帔,蓋紅蓋頭,上身內穿紅娟衫,外套繡花紅袍,頸套項圈天宮鎖,胸掛鏡,肩披霞;下身著紅裙、紅褲、紅鍛繡花鞋。新郎也是一身的紅色,紅冠紅袍。婚禮的一切都是紅色的,紅燈紅燭,紅色花轎,大紅喜字,喧天的鑼鼓,歡騰的人群,牽著紅綢的新郎似乎組成了恒古不變的婚禮場面。

中國歷代封建王朝都有嚴格的服飾制度,只允許后妃命婦穿戴的鳳冠霞帔,為什么民家女子在出嫁時能穿戴呢?傳說與南宋皇帝康王有關,也有說與明太祖朱元璋有關,故事內容大體一致,都是由于皇帝在落難之時,被民女相救,皇帝登基之后特許民女在出嫁時穿鳳冠霞帔,乘坐四人抬的轎子。

宋朝的婚禮在唐朝的基礎上出現了一些新的習俗,由于商品經濟比較發達,在議婚時,開始出現了相媳婦和通資財的做法。相媳婦就是相親,由男女雙方約定一個日期,雙方見面,如果相中就在女子的發髻上插上金釵,成稱為“插釵”,如果不中意,則要送上彩緞,稱為“壓驚”。

迎親時,新郎領著花車或花轎來到女家,花轎迎親由此開始。新娘上轎后還有討吉利錢要喜酒吃的習俗。來到男方的家門口,新娘下來,有“撒谷豆”求吉利的做法。新娘入堂后又有“拜堂”活動。新婚夫婦手牽“同心結”,宋代稱為“牽巾”。新人牽巾先拜天地、祖先,然后進入洞房,夫妻交拜。交拜后新人坐于床上,行“撒帳”、“合髻”之儀。合髻就是新婚夫婦各剪一縷頭發,結成同心結的樣子,作為婚禮的信物。此后還有除花、卻扇的儀式,直到滅燭為止。在滅燭的這一段時間里,前來的賓客無論老幼都可以惡作劇,刁難新人,這就是我們現在“鬧洞房”的前身。第二天早上,新婚夫婦拜過公婆,婚禮才算結束。

【元代喜服】

由于元朝是一個少數民族掌權中國的時代,統治階層出身廣闊的蒙古草原,婚禮當然也就不可避免的擁有了這個少數民族的某些特性。總的來說,統治階級也是延續了前朝既定的制度來進行管理的,“人倫之道,始于夫婦,夫婦之本,正自婚姻”這句話算是元代人對婚姻的看法,是中國婚姻觀在元代的表現。不過值得一提的是,元代蒙古族形成的一夫一妻制度在這個時代也有一定的表現。由于民族宗教信仰等問題,漢人女子嫁少數民族的多,而漢人娶少數民族的少,蒙古貴族禁止與漢族通婚。

【明代喜服】

明朝由于商品經濟的發展,婚禮習俗方面也有了新的變化。鳳冠霞帔和九品官服是明朝的標準婚服。方雇花轎,下午吹打彈唱至女方家抬新娘,女方家以“三道茶”招待。同時女方家中人要用鏡子向花轎內上下前后照一遍。再點燃爆竹一小掛,置于轎內,謂之“搜轎”,以趕走轎內可能躲著的妖魔鬼怪。接著新娘換上新鞋,由喜娘攜扶或由哥哥、弟弟背上轎。花轎出發時,燃放鞭爆,新郎頭戴狀元帽,身著龍鳳大紅袍,腰挎大紅花迎娶新娘上轎。這個流程似乎就開始很眼熟了吧,古裝電視劇里面的迎親大都參照就是這個時代的婚禮。

清朝的婚禮大體上是明朝婚禮的沿襲,(滿族建立清代的第二年,實行 時代一樣。但是對于統治階層就有不一樣的地方。據清朝政府的規定:公、侯、伯成婚的納采禮,緞衣五襲,緞衾褥三具,金約領一具,金簪王枝,金耳飾全副,一品官納采禮,緞衣四襲,其余同侯伯;二、三品官納采禮,緞衣三襲,緞衾褥二具,余與一晶官同,四品官以下至九晶官的納采禮,緞衣二襲,緞衾褥一具,金約領一具,金耳飾全副。那么皇帝大婚,自然是不能算在其中的,過程之復雜度非比一般了。但是結婚當天要吹鑼打鼓鞭炮聲聲八抬大轎以至于整條街都知道的習慣還是廣為大眾所支持贊同的,慢慢的就這么延續到現在,以至于我們一提起古代婚禮腦海中就浮現了鳳冠霞帔,大紅的顏色等等。不過用紅色來代表喜事是我們中國人的傳統,如果融入現代創新元素,將更能為廣大年輕人所接受。

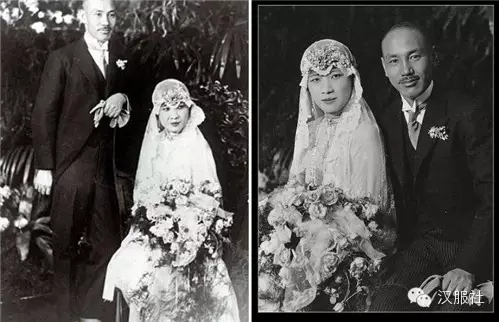

19世紀末20世紀初,婚禮從形式到內容,都明顯地接受了西式風習。一般采取中西合璧的婚禮形式,婚禮程序比以前簡化了許多。在選擇對象方面,沖破了父母包辦的傳統,實現或部分實現了男女自由戀愛、自主婚姻,有的先進人物甚至采取報刊征婚的形式,以全新的觀念尋找志同道合者。這些變化使晚清結婚禮儀沖破了舊傳統。

人們把這種新婚俗稱作“文明結婚”,婚禮服裝也呈現中西結合的樣式。新娘一般身穿中式禮服長裙,頭披及地白紗;新郎有穿長袍,頭戴西式禮帽的,也有穿西服革履的。有報道說江蘇宜興地區民間婚禮:“新郎之戴頂履靴者仍屬有之,然亦有喜學時髦者著大禮服,戴大禮帽,以示開通者。最可笑者,新郎高冠峨峨履聲,在前面視之,固儼然一新人物也,詎知背后豚尾猶在,紅綠辮線,墜落及地。又有所謂陪賓者,新郎之護衛也,多親友任之,通常四人,此四人中,有西服者,有便服者,有仍服滿清禮服者,形形色色,無奇不有。”這說明了試論婚禮服飾的變遷當時婚禮上著裝的混雜。

民國初期,新娘中穿白色婚紗的極少。因為國內沒有制作婚紗的廠家,有些政府大吏或家資雄厚的大商人、大資本家,當其子女結婚時,為了趕時髦,常會托人重金從國外購得。而一般新式夫妻則做不到。但在1927年以后,國人對婚紗的概念徹底改變。穿婚紗結婚成了女孩子們心中最大的念想。

這種情況的發生,源于一對大人物的婚禮,那就是蔣介石和宋美齡。1927年12月1日,蔣介石與宋美齡的婚禮在上海舉行。蔣介石著黑燕尾服,白色襯衣,條紋西褲,銀色領帶,戴著雪白的手套。宋美齡穿白色長裙禮服,身后拖著銀線繡花的白色長紗,手捧一束康乃馨。當天國內各大報上都登出了蔣宋二人的新婚照。照片上的宋美齡著白色婚紗,風姿卓越,光彩照人,令無數青年女子仰慕不已。此后,國內婚紗廠家相繼建立,婚紗便在社會上廣泛流行起來。而此前,只有思想進步且有雄厚經濟實力的家庭的女子行西式婚禮時才著婚紗。

到1935年以后,集團婚禮成為時尚,又讓婚紗進一步深入人心。集團婚禮源于民國政府倡導的新生活運動。1935年2月7日,上海市社會局開始策劃組織以簡單、經濟、莊嚴為宗旨的新式集團婚禮。4月2日,57對新郎新娘,在上海新市政府禮堂舉行了首屆集團婚禮,盛況空前。新郎穿藍袍和黑

- 下一篇: 四方平定巾與六合一統帽

- 上一篇: 龍有龍威 官有官樣 最能展示古代官員威風的官服是什么