摘要:明代男子的帽子,主要有烏紗帽、幞頭、網巾、四方平定巾、六合一統帽、瓦楞帽、翼善冠等。

明代男子的帽子,主要有烏紗帽、幞頭、網巾、四方平定巾、六合一統帽、瓦楞帽、翼善冠等。

四方平定巾是職官、儒士的一種便帽,也稱方巾,以黑紗為之,可以折疊,展開時四角皆方,故名,相傳乃儒生楊維楨覲見明太祖時所戴。明代郎瑛《七修類稿》卷十四記其事。“今里老所戴黑漆方帽,乃楊維楨入見太祖所戴。上問曰:‘此巾何名?’對曰:‘此四方平定巾也。’遂頒式天下。”明代初定天下,正是四方平定之時,楊維楨的馬屁拍得恰到好處,甚合明太祖朱元璋之意,于是就詔令全國使用。《明史·輿服志三》:“洪武三年(1370年),令士人戴四方平定巾。”于是四方平定巾成為儒生、生員、監生的專用頭巾。

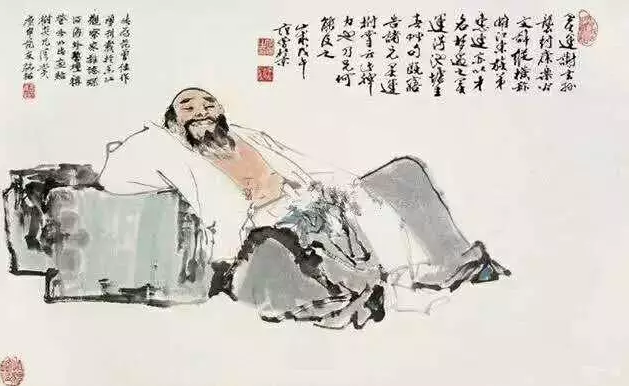

冠帽到明代式微,原來士人推崇的巾子大行其道。明代巾子種類很多,有烏紗折角向上巾、儒巾、諸葛巾、純陽巾、飄飄巾、乘子巾、將巾、四周巾、吏巾、圓領巾,等等。按照明人顧起元《客座贅語》的記錄來看,還有漢巾、晉巾、唐巾、東坡巾、陽明巾、九華巾、玉臺巾、逍遙巾、紗帽巾、華陽巾、四開巾、勇巾、紫陽巾、六合巾、高士巾等。

各種巾子的佩戴因身份不同而有所區別,即不同階層、人群戴不同的巾子。有些巾子佩戴者范圍較廣,有些巾子則有專屬,他人不能穿戴。如烏紗折角向上巾是黃帝的常服,專屬黃帝戴的巾子。明代科舉發達,士人受到社會重視,因此士人的巾子也特別多,東坡巾、儒巾、陽明巾、漢巾、晉巾、唐巾、凌云巾、方山巾都是士人的巾子,甚至還有專門給進士戴的專屬巾子——進士巾。這在其他朝代是沒有的。士大夫也有專門的巾子——玉臺巾,官吏有他們的巾子——平頂巾。

儒巾,明代士人所戴的軟巾,為生員的服飾。東坡巾,士人所戴頭巾。純陽巾,明代隱士、道士所戴的頭巾,鄉紳、舉貢、秀才俱戴巾。高士巾,隱士逸人所戴的巾帽。武將戴將巾,官吏戴吏巾,皂隸戴圓頂巾。道士、僧人則戴四周巾。

六合一統帽,就是俗稱的瓜皮帽,用六塊羅帛縫拼,六瓣合縫,下有帽檐。瓜皮帽之名非常形象,六花瓣縫合之后戴于頭上,宛如瓜皮倒扣。瓜皮帽在明代之所以頗為流行,主要在于它的大名——六合一統帽。因為帽子以六瓣面料合成一體,綴以帽檐,故以“六合一統”命名,寓意天下歸一。俗稱瓜皮帽、瓜拉冠,也稱六合巾、小帽、便帽,多用于市民百姓。傳說為明太祖朱元璋創制。明人陸深《豫章漫鈔》云:“今人所戴小帽,以六瓣縫合,下綴以檐如筒。閻憲副閎謂予言,亦太祖所制,若曰六合一統云爾。”一頂小帽有了一個宏偉的大名,也與四方平定巾名稱一樣,迎合了洪武帝的圣意。明代劉若愚《酌中志》則記錄了六合一統帽的形制、工藝與價格。“凡皇城內內臣,除官帽平巾之外,即戴圓帽。冬則以羅或纻為之;夏則以馬尾、牛尾、人發為之。有極細者,一頂可值五六兩或七八兩、十余兩。”需要指出,六合一統帽誕生于明代,但清兵入關后,也沒有被取締,仍然是社會上流行的一款帽子。徐珂《清稗類鈔·服飾》記載:“小帽,便冠也。春冬所戴者,以緞為之;夏秋所戴者,以實紗為之,色皆黑。六瓣合縫,綴以檐,襦筒。”制作材料上,明代、清代有所差別,一般來說,材料用紗、緞、倭絨、羽綾等,通常用絲絳結頂,講究的用金銀線結頂。瓜皮帽橫跨明、清、民國三個時期,民國初年還能見到戴瓜皮帽的遺老遺少。

明代還有忠靖冠、遮陽帽、瓦楞帽、邊鼓帽、軟帽、大帽、翼善冠、方頂斗笠、氈笠,等等。

- 下一篇: 虹裳霞帔步搖冠介紹

- 上一篇: 中國古代婚禮的喜服到近代西方婚紗的演變