摘要:中國古代官員的服裝,按照用途不同,分為祭服、朝服、公服、常服,其中常服最具代表性。明代洪武三年(1370年)規定官員視事穿常服,戴烏紗帽,團領衫束帶。公、侯、伯、駙馬、一品用玉帶,二品用花犀帶,三品用金钑帶,四品用素金帶,五品用銀钑帶,六品...

中國古代官員的服裝,按照用途不同,分為祭服、朝服、公服、常服,其中常服最具代表性。明代洪武三年(1370年)規定官員視事穿常服,戴烏紗帽,團領衫束帶。公、侯、伯、駙馬、一品用玉帶,二品用花犀帶,三品用金钑帶,四品用素金帶,五品用銀钑帶,六品、七品用素銀帶,八品、九品用烏角帶。

洪武二十四年(1391年)又規定,常服用補子分別品級,文官繡鳥,武官繡獸,因此常服又稱為補服。

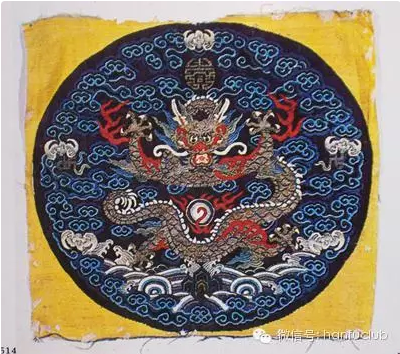

此時,祭服、朝服、公服仍然存在,也有相應的等級規定,但是常服用補子來標識官員的品秩漸漸成為官服的主流。補服就是明清時期在服飾的前胸及后綴,用金線或彩絲銹成的圖象徽識(補子)的官服。

廣義上講,補子可以追溯到十二章紋;狹義上講,補子源起于唐代異文袍。官服之有補服,雛型始于唐,武則天當政時頒命繡袍,文官繡禽,武官繡獸。朱元璋建立明朝以后,集歷代專制統治之大成,實行了一套有史以來最完備的統治制度,強化皇帝的專制權威,龍成為明代皇帝獨有的徽記,威權的象征。既然皇帝以龍為代表,文武百官自然該以禽獸比擬,方好“百獸率舞”了,于是,文臣武將只能以一種特定的動物為標志,把它繡在前胸及后背上的兩塊織錦上。

補服形式,明代類袍,盤領右衽,長袖施緣。清代比袍短,又類似褂,但較略長,其袖端平,對襟。因此,補服又稱補褂。

根據《明史·輿服志》、《明會典》規定,明代補子圖案大致是:公、侯、駙馬、伯,繡麒麟,白澤。文官:一品繡仙鶴,二品繡錦雞,三品繡孔雀,四品繡云雁,五品繡白鷴,六品繡鷺鷥,七品繡鴻,八品繡黃鸝,九品繡鵪鶉,雜職未入流繡練鵲。風憲官繡獬風憲官即御史監察官。武官:一品繡麒麟,二品繡獅子,三品繡虎,四品繡豹,五品繡熊羆,六品七品繡彪,八品繡犀牛,九品繡海馬。

以上規定的補子紋樣,到了明代中期及后期,文職官吏尚能遵守,有不遵循其制度的,武職品官,后期補子概用獅子,也不加以禁止。麒麟補子原為公、侯、伯、駙馬、一品武官專用,后來錦衣衛至指揮、僉事而上也有服用麒麟補子者。明武宗正德年間,濫用麒麟補子,甚至波及中低級官員。這實際是朝代綱紀紊亂的結果。至嘉靖年間 、崇禎年間,又重行申飭,禁止僭越官職品服。

此外,明代尚有葫蘆、燈景。艾虎、鵲橋、陽生等補子,乃是在品服之外的一種補子,是隨時依景而任意為之的。、

清代 補子前后都是整塊。而清朝補子由于是縫在對襟褂子上,前片都在中間剖開,分成兩個半塊。明代補子除風憲官、二品錦雞譜、三品孔雀譜外,文官補子多織繡一雙禽鳥,而清朝的補子全繡單只。明代補子施于常服上,清代則施之于補子上。

清代補子在等級區別上較明代更為嚴格。清律規定:皇帝、皇子、親王、郡王、貝勒、貝子皆為圓補,其他文武官員皆用方補。補子所選取的動物題材,在這點上與帝王禮服上的十二章圖案有所不同。清代的彩繡補子,丹頂鶴的周圍繡有紅日、蝙蝠、山石、海水,使丹頂鶴頭上的那一點紅色顯得越發鮮艷奪目,尾羽以金線鑲邊,顯得更加絢麗多彩。清代補子的規律:補子上的禽類都取其展開雙翅,引頸欲歌,單腿立于山石之上的統一模式,從整個構圖上看,也是千篇一律的下方海水,稱為“海水江牙”,其上散布這滿地云紋,形象的高度圖案化,更增強了標志性的作用,也可以說是趨向符號化。

補服是明清時期官員的主要官服,補服也是中國服飾發展史上最具代表性的官服。補服前胸后背的補子,作為作為中國古達獨有的一種官階等級標志,不僅具有“別上下,明尊卑”的功能,更主要的是傳遞了中國古達社會“君之威,臣之重,民之仰”的傳統觀念,其以圖案、色彩、配飾組合成的外在的形式,又襯映了官服的威嚴,及其冠冕堂皇的氣派。官有官威,官有官樣,倘若沒有了這等級詔示的官服,那官員如何能在下屬,以及百姓面前,威風起來?

- 下一篇: 中國古代婚禮的喜服到近代西方婚紗的演變

- 上一篇: 為什么古人稱新婚臥室為“洞房”?