摘要:提起中國刺繡,蘇、湘、蜀、粵四大名繡可謂是婦孺皆知,蜚聲中外。然而還有一種刺繡,融合四大名繡之長,卻鮮為人知。這就是杭繡。

列坐紅窗靜如女。

為他人作嫁時衣,

赤手偏工壓金縷。

——《男工繡》

提起中國刺繡,蘇、湘、蜀、粵四大名繡可謂是婦孺皆知,蜚聲中外。然而還有一種刺繡,融合四大名繡之長,卻鮮為人知。這就是杭繡。

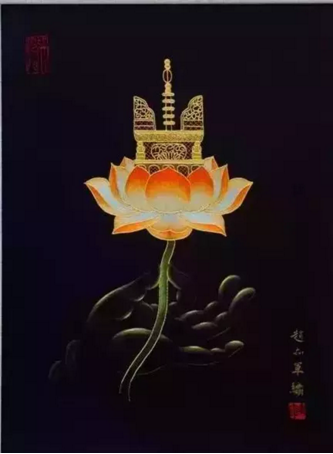

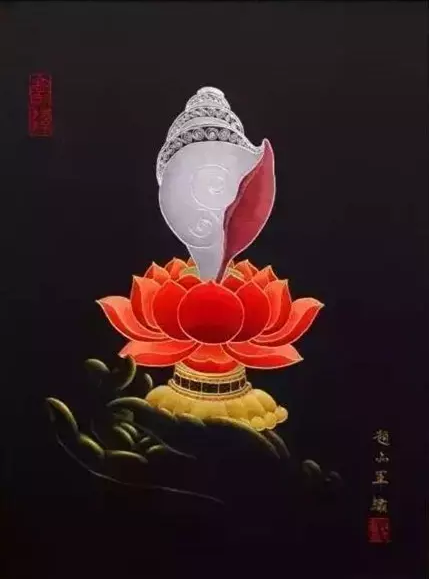

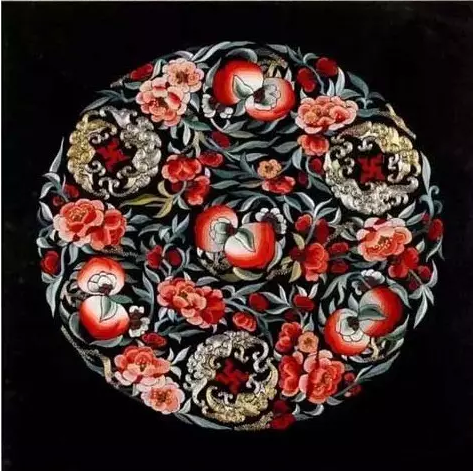

杭繡工藝很繁瑣,一幅作品要經過畫稿,配線,描稿,盤金,盤銀數道工序。在刺繡技藝上,杭繡吸收并融合蘇、湘、蜀、粵四大名繡之長,繡法多變,形成了自己的獨特風格。以盎金繡、包金繡、銀線繡、彩絲繡等著稱于世。盎金繡,金碧輝煌,雍容華貴;包金繡,層次分明,交相輝映;銀線繡,古樸文雅,素而不俗;彩線繡,細密艷麗,形象活潑。

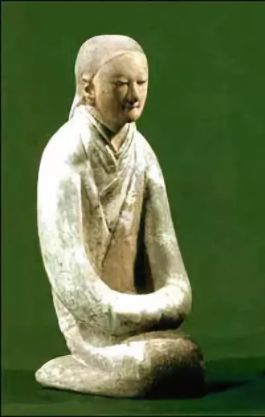

據記載,南宋時杭州的后市街、天水橋、三元坊、弼教坊一帶有刺繡作坊10余處,從事官服圖譜、花轎帳幔、供桌圓屏、佛堂掛幡、龍船稍旗、神服戲裝乃至嫁妝衣飾等繡制,刺繡藝人約200余人,以男工為主。因此,行業(yè)中形成了只收男工不收女工的規(guī)矩,由于從事杭繡的多為男工,因此也被成為“男工繡”。

杭繡的鼎盛時期

南宋之初,杭繡最精華的“金銀彩繡”曾為皇家壟斷,因此也稱“宮廷繡”。南宋朝廷設有管理機構少府監(jiān),少府監(jiān)下屬五大院,專事監(jiān)制皇宮內苑的服飾、乘輿和祭祀儀仗用品。其中文繡院專掌摹繡,有300多名技藝出眾的繡工畫師。繡工均為男性,所出繡品沉靜雅麗、雍容華貴、柔中帶剛,也因此直接引領了男工繡的流行。

當時上自天子下至百官,所著朝服冠帶無不以繡工精美為時尚。朝廷做派如此,民間跟風。隨著繡品需求量的大增,杭州刺繡行業(yè)極為發(fā)達,專業(yè)繡坊沿街依市,自成氣候,專繡官服圖譜、花轎帳幔、供桌圍屏、佛堂掛幡、龍船梢旗、戲裝嫁衣等。這些民間作坊的繡工也以男性為主,此風沿襲直至民國,成為杭繡的一大特點,在眾多刺繡流派中堪稱一絕。

輝煌之后

及至清末民初,杭州羊壩頭還是戲服刺繡的集中地。后市街、三元坊、弼教坊、天水橋一帶有二十多家繡坊,以“超祥春”“范聚源”等字號最為出名,男繡工達上千人。上世紀二十年代,杭州還有十多處民間刺繡作坊,杭州籍的刺繡藝人有二百多名。1936年,還有史泉源、史泉興、史源永、宏泰、華昌等兩家繡莊和5家繡店,從業(yè)人員二十多人。

1956年,市政府組織僅存的7位杭繡老藝人王桂堯、王長發(fā)、張金發(fā)、樓寶土、楊榮生、俞天相、楊柏林,成立了“杭州美藝錦繡合作社”(即杭州劇裝戲具廠前身),主要從事戲裝戲具的繡制,男工繡的技藝得以延續(xù)。

1985年,杭繡老藝人張金發(fā)收了最后一個弟子趙亦軍,此時杭繡已如深谷幽蘭,鮮為人知。

最后的男工繡

建國后,杭繡被評為杭州市第一批及浙江省第三批非物質文化遺產項目,男工繡藝人趙亦軍則是唯一的傳承人。如今,年近七十的趙亦軍對師傅張金發(fā)當年的落寞感同身受,自從師傅手中接過杭繡衣缽,他一直繡得形單影只,被稱“孤獨的男工繡”。當年杭州工藝美術學校首屆刺繡班的30多位同學,最后只剩下三位還在搞專業(yè),6名男生中只有趙亦軍一人堅持下來。

他降低要求,不再限制傳男不傳女的舊俗。目前他唯一簽過師徒協(xié)議的是一名今年18周歲即將跨入大學校門的杭州女孩,小姑娘選擇的專業(yè)是服裝設計與工程,對美學有一定基礎,對杭繡興趣很濃。趙亦軍說,學藝是件苦差事,一定要喜歡,要耐得住寂寞。

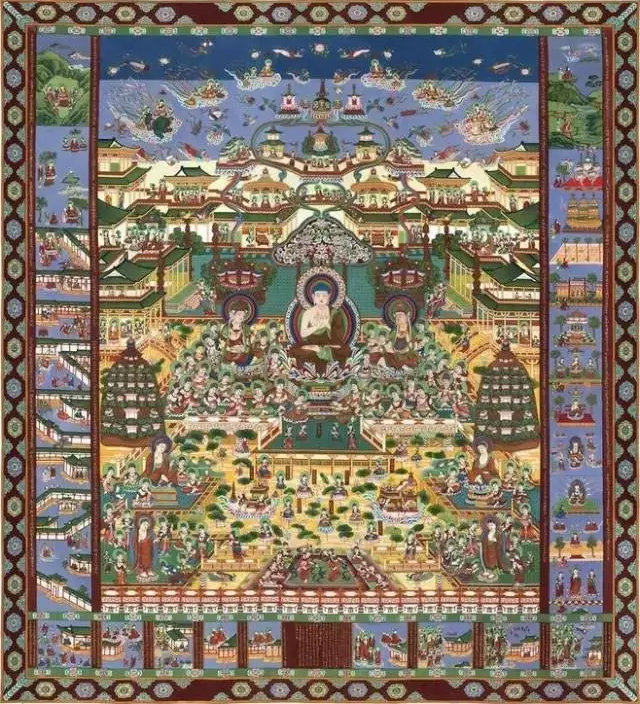

《觀經圖》是趙亦軍巔峰時期的作品,高1.84米,寬1.67米。正面包括532個佛教人物,背面是《佛說觀無量壽佛經》全文,這樣的巨制在杭繡的歷史上也是絕無僅有。

這副作品耗盡他16年的心血。繡《觀經圖》第一針時是1994年,趙亦軍49歲,滿頭黑發(fā),體重130多斤,到2010年《觀經圖》收官裝裱時,趙亦軍已是滿頭白發(fā)。

如今只要有社會團體或者組織想要宣傳推廣杭繡,趙亦軍都愿意奉獻自己的力量。目前,盡可能多創(chuàng)作一些優(yōu)秀作品,向世人展示杭繡魅力,為杭繡正名是趙亦軍最大的希望。

- 下一篇: 發(fā)生在中唐的一次著名時尚事件

- 上一篇: 明代庶民服飾的制度與確定:男性服飾