摘要:庶民服飾,雖然有別于帝后、宗室服飾與文武官員服飾,但它是明代等級服飾的重要組成部分,明代建國伊始,朱元璋就給予高度重視,與其他類別的服飾一起,對其進行籌劃并作出了明確規(guī)定。

庶民服飾,雖然有別于帝后、宗室服飾與文武官員服飾,但它是明代等級服飾的重要組成部分,明代建國伊始,朱元璋就給予高度重視,與其他類別的服飾一起,對其進行籌劃并作出了明確規(guī)定。很顯然,明代統(tǒng)治者千方百計,不惜動用各種手段和方法,極力限制庶民享有服飾自身特色與個性化,且展示其價值的最起碼的權(quán)利,就是要以服飾作為劃分、限定社會各個階層的標識物,規(guī)范并使庶民的行為舉止符合封建統(tǒng)治長治久安的根本目標。從服飾發(fā)展趨勢看,明前期較為簡約,至明代后期,隨著商品經(jīng)濟的發(fā)展、法律控制的松弛、社會階層流動的活躍、異端思潮和市井文化的空前繁榮以及人們價值觀念和審美觀的多元化,其服飾呈現(xiàn)出多彩紛呈的發(fā)展格局,構(gòu)成了明代庶民服飾發(fā)展最亮麗的風景圖畫。

庶民服飾,與其他類別的服飾一樣,經(jīng)過了繼承、制定、修訂和確定的過程。洪武末年以后,雖有顏色等方面的調(diào)換,但基本規(guī)制并未發(fā)生根本的變化。

庶民男性服飾,分為禮服和常服兩種。明朝開國時,朝廷規(guī)定的禮服與士人是相同的,束發(fā)于頂,戴四方巾,著雜色盤領(lǐng)衣,服色不得使用黃色和玄色。洪武三年(1370)二月,令庶民改戴四方平定巾,穿著雜色盤領(lǐng)衣,服色不許用黃色。八月初四日,明太祖規(guī)定庶民衣服不得使用金繡、錦綺、纻絲、綾羅,只能使用綢、絹、素紗做衣料,靴子不得裁制花樣,使用金線作裝飾,對于違禁者朝廷將嚴加治罪。到二十一日,朝廷又詔令中書省,三令五申庶民服飾顏色不得使用黃色作為裝飾,不能將古代先帝、后妃、圣賢的人物故事彩畫在衣服上,衣料圖案不能帶有日月、龍鳳、獅子、麒麟、犀象尊貴吉祥圖案的形象,如果是在禁令以前就有的,也不許照舊穿著,限令在百日以內(nèi)必須予以銷毀。

洪武六年(1373)四月,規(guī)定庶民可以用綢、絹、紗、布作為巾環(huán),但不得將金玉、瑪瑙、珊瑚、琥珀作為飾物;帽子不能用頂,帽珠準許用水晶、香木;衣服式樣照舊。洪武十五年(1382)六月,或許是庶民服飾不能很好遵守朝廷關(guān)于服飾顏色的禁令,在明令禁止服用的黃色、玄色之外,又有穿著紫色衣服者,所以明太祖再次詔令禮部申明禮制,提出紫色也在禁止范圍,強調(diào)指出:“凡官民人等,不得用玄、黃、紫色,公座案衣舊有紫者不在禁限。”雖然將公座案衣穿紫色者排除在禁限之外,但對庶民來講,不是選擇衣著色彩的范圍大了,而是各種限制越來越多,自由度越來越小。

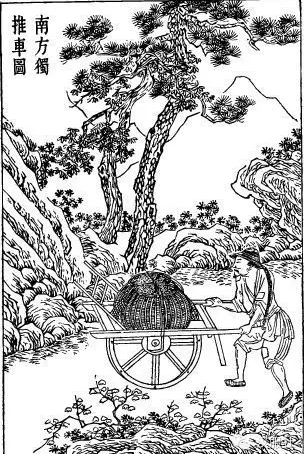

洪武二十二年(1389)十二月,朝廷申嚴巾帽之禁,規(guī)定:“民人常戴本等頭巾,鄉(xiāng)村農(nóng)夫許戴斗笠、蒲笠,出入市井不禁,不親農(nóng)業(yè)者不許。”洪武二十三年(1390)三月,朝廷規(guī)定文武官員、耆民、儒士、生員及軍人衣服尺寸時,也對庶民衣服寬窄提出了明確要求,標準規(guī)格是衣長去地五寸,袖長過手六寸,袖樁廣一尺,袖口寬五寸。洪武二十五年(1392)七月,由于富商大賈、奸民、猾胥、末技賤工及軍中無賴少年,穿著靴子,往往違背朝廷禁令,“恣為淫巧,裁制花樣,嵌以金線藍條,蔑敦樸之風,亂貴賤之等。甚者詐為公侯大臣家子侄,出入市中為奸利”,所以明太祖申明靴禁,規(guī)定庶民、商賈等只能穿皮扎革翁,不許穿靴。又考慮到南北氣候差異,北平、山西、山東、陜西、河南以及直隸徐州地凍天寒,完全不讓穿靴,無法過冬,故特別開恩,準許這些地方的庶民穿著用牛皮做的直縫靴。

洪武二十六年(1393)三月,因庶民等有穿著對襟衣的,朝廷頒布詔令,“禁官民步卒人等服對襟衣,唯騎士許服,以便于乘馬故也。其不應(yīng)服而服者罪之”。對庶民的常服式樣,文獻缺乏系統(tǒng)記載,只是在洪武二十四年(1391)六月,更定明代文武百官服飾式樣時,對庶民等等常服式樣應(yīng)該使用什么衣料做出了明確規(guī)定:“軍民、僧道人等常服,止用,綢、絹、紗、布,不得用錦綺、纻絲、綾、羅、衢紗、彩繡。”從明代服飾等級的要求看,朝廷規(guī)定的禮服式樣,實際上就限定了常服式樣,庶民只能按照這些標準享用服飾,否則就是違禁或不遵守禮儀規(guī)范,要受到法律的制裁。但到明代后期,封建的服飾等級制度受到了挑戰(zhàn),庶民穿著規(guī)定之外的服飾已成為一種不可阻擋的潮流,庶民服飾呈現(xiàn)出多元的發(fā)展趨勢。

- 下一篇: 最后的男工繡:只剩一個傳承人的絕美刺繡

- 上一篇: 明代庶民服飾的制度與確定:女性服飾