摘要:漢文化是指漢族的傳統文化,即狹義的中華文化,以夏商周三代的詩書禮樂易春秋六藝、吉兇賓軍嘉五禮以及仁義禮智信五常為核心,漢文化也就是華夏文化。

《詩經》、《尚書》、《儀禮》、《易經》、《樂經》、《春秋》六經是最重要的反映漢文化淵源的文獻,是經過孔子整理而傳授的六部先秦古籍,這六部古籍并非孔子所作,而是在孔子之前早已存在。孔子本著“述而不作,信而好古”(《論語·述而》)的原則,只是對這六部古書作了整理的工作。這六部古書,從遠古流傳下來,在孔子以前,為王室貴族所有,深為歷代統治者所寶重。“孔子之前,《詩》、《書》、《禮》、《樂》已備。學校教授,即此四種。孔子教人,亦曰:“興于《詩》,立于《禮》,成于《樂》。” 又曰:“《詩》、《書》執禮,皆雅言也。可見《詩》、《書》、《禮》、《樂》,乃周代通行之課本。至于《春秋》,國史秘密,非可分布,《易》為卜筮之書,事異恒常,非當務之急,故均不以教人。自孔子贊《周易》、修《春秋》,然后《易》與《春秋》同列六經。以是知六經之名,定于孔子也。”《國語·楚語上》記載早孔子半個世紀的楚國貴族申叔時談到教育王室公子時所開列的教材即包含了這六部古書:“教之《春秋》而為之聳善而抑惡焉,以戒勸其心;教之《世》而為之昭明德而廢幽昏焉,以休懼其動;教之《詩》而為之導廣顯德,以耀明其志;教之《禮》,使知上下之則;教之《樂》,以疏其穢而鎮其浮;教之《令》,使訪物官;教之《語》,使明其德,而知先王之務用明德于民也;教之《故志》,使知廢興者而戒懼焉;教之《訓典》,使知族類,行比義焉。”這里的《春秋》和《世》都是史書,《令》是關于時令節日天文歷法,比如《禮記·月令》。《語》是指《國語》、《家語》,比如傳世的《孔子家語》。《故志》是指孔子收入《尚書》中的《仲虺之誥》、《湯誥》、《大誥》、《康誥》、《酒誥》、《洛誥》之類。《訓典》則是《尚書》中的《堯典》、《舜典》、《伊訓》之類。因此,詩書禮樂易春秋是漢文化的核心,無論是《漢書·藝文志》的圖書六分法,還是從《隋書·經籍志》到《四庫全書總目提要》的圖書四部分類法,均以“六經”為首,漢文化也就是歷朝漢人繼承六經的信仰、禮樂、法律、史書、節令、詩歌、文學、裝束、器物、飲食、建筑、方技的體系,并在記錄在《史記》、《漢書》、《后漢書》、《三國志》、《晉書》、《宋書》、《南齊書》、《梁書》、《陳書》、《隋書》、《舊唐書》、《新唐書》、《宋史》以及其他古代典籍中,經史子集是漢文化的核心著作。“太史公曰:先人有言:“自周公卒五百歲而有孔子。孔子卒后至于今五百歲,有能紹明世,正《易傳》,繼《春秋》,本《詩》、《書》、《禮》、《樂》之際?”意在斯乎,意在斯乎?小子何敢讓焉?”章太炎《經的大意》指出:“六經都是古史。所以漢朝劉歆作《七略》,一切記事的史,都歸入《春秋》家。可見經外并沒有史。經就是古人的史,史就是后世的經。”著名學者劉師培作有《古學出于史官論》,將先秦學術文化分為三派,而皆出于史官,其中第一派即為“六藝出于史也”。“六藝之學掌于史官,仲尼刪訂六經,實周史保存之力也。不有史官,吾恐文獻無征,不待秦灰之燼矣。”宋代史學家鄭樵在其《通志·總序》中亦曰:“《史記》使百代而下,史官不能易其法,學者不能舍其書,“六經”之后,惟有此作。”漢文化是“圣人之道,有體、有用、有文;君臣父子仁義禮樂,歷代不可變者,其體也;詩書史傳子集,垂法后世者,其文也;舉而措之天下,能潤澤斯民,歸于皇極者,其用也。”

經史子集

經史子集基本上囊括了漢文化的浩瀚典籍。東晉李充正式確定甲乙丙丁即經史子集次序,但尚未直接用經史子集之名。唐初編成《隋書 經籍志》,這是正式以經史子集為類名的四部分類法中現存的第一部目錄。自司馬遷撰《史記》,歷代都有紀傳體史書,至清代已形成著名的《二十四史》;編年體以《春秋》、《左傳》、《資治通鑒》為代表;其他各種紀事本末體史書及古史、 雜史、地方史志、 史學理論等官私撰述,使中國成為世界上古代歷史文獻最豐富的國家,其中絕大多數出于漢族學者的手筆。漢文化均源自這些典籍,經學、子學、史學是漢學研究的重心。

軍事理論

早在春秋末就有軍事名著《孫子兵法》問世。西漢初年整理出182家兵法,特別是宋朝以來一直作為武學必讀的《武經七書》,集中了古代軍事著作的精華。

自然科學方面,天文學與數學

如張衡(78~139)、祖沖之(429~500)、一行(俗名張遂,683~727)、郭守敬(1231~1316)等已被舉世公認為世界文化名人。

農學

往往包括古代科學技術的多方面成就,據不完全統計,2000多年間,包括已經散佚與流傳至今的農書達370余種,其中如《汜勝之書》、《齊民要術》、《王禎農書》、《農政全書》,是古代農學著作的代表作。

古代漢文文學

詩歌占顯著地位,如詩經、楚辭、樂府、唐詩、宋詞等都有許多藝術成就極高的作家與作品,而屈原(約前340~前278)、李白(701~762)、杜甫(712~770)、柳永(約987~約1053)、 蘇軾(1037~1101)、 陸游(1125~1210)、辛棄疾(1140~1207)等人的名字與作品,不僅在中國文學史上大放異彩,在世界文學史上也是公認的名家。散文有著名的秦漢古文,至唐中晚葉,由韓愈(768~824)、柳宗元(773~819)等倡導恢復秦漢古文運動,到歐陽修(1007~1072)、蘇洵(1009~1066)、 曾鞏(1019~1083)、王安石(1021~1086)、蘇軾、蘇轍(1039~1112)時,古文運動大獲全勝,號為“唐宋八大家”。小說創作,到明清時獲得很大發展,長篇巨著如:《三國演義》、《西游記》、《水滸傳》、《儒林外史》;短篇集如:《聊齋志異》均素負盛名。還有不少少數民族作家也運用漢語進行創作,產生了許多名家與名著,而《紅樓夢》,是其中最杰出的代表作。 其他在繪畫、書法、工藝美術、音樂、 舞蹈、戲劇、曲藝等方面,都有不少蜚聲中外的名家,他們獲得了令人贊嘆的藝術成就。在這些藝術的發展中,尤其表現了漢族人民善于學習和吸收其他各民族之長,以發展其藝術,形成了特有的風格。在一些類書巨著的編纂方面,也是由來已久。唐、宋時的《北堂書鈔》、《藝文類聚》、《太平御覽》、《冊府元龜》等,特別是明清的《永樂大典》、《圖書集成》可稱世界上著名的古老的百科全書,不僅顯示了以漢族文化為主體的中國古代文化的光輝成就,也顯示了古代漢族學者與少數民族學者合作與互相學習的精神。

禮儀

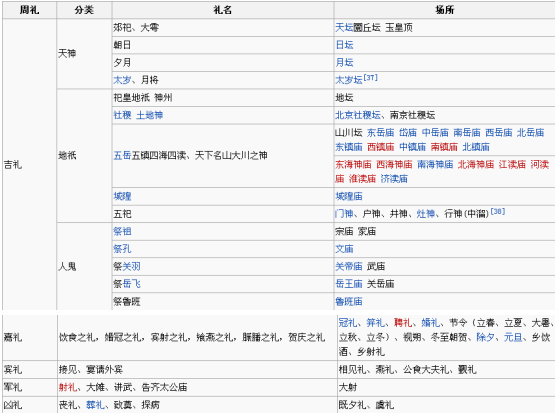

漢族禮儀是漢文明最為典型最為古老的特征,也就是漢族的風俗習慣傳統,漢族有禮儀三百,威儀三千。周禮和漢服是華夏的標志。禮儀文化可追溯到堯命舜推行的“五典之教”。舜時主管教育的官職有三, 其一為司徒,負責“敬敷五教”;其二為秩宗,負責“典朕三禮”;其三為典樂,負責“教胄子”。“五教”即五常之教, 指父義、母慈、兄友、弟恭、子孝。所謂“ 三禮”,即天神、地祗、人鬼之禮。

脫履之禮

脫履入室是禮儀中比較古老的禮儀,始自虞朝。據《禮記·王制》記載:“凡養老,有虞氏以燕禮,夏后氏以饗禮。”孔穎達疏。“燕,安也。其