摘要:關注的人不太多,雖說是漢服吧,但這弓禮文化好歹也是漢文化里面的重要一環,唉~就當是普及貼了~。 中國弓的弓制,我也不詳細說了。給大家簡單介紹下吧,知道就行了。

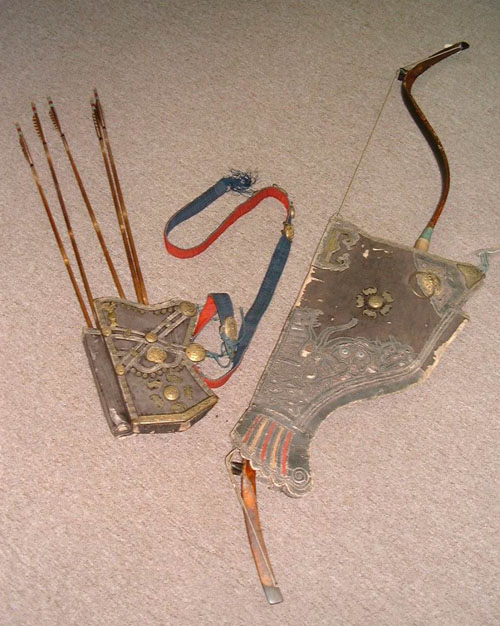

弓套箭囊:弓箭兼有生產工具、作戰武器、健身器械等多種功能,且弓箭制作工序復雜,制作一把良弓要花一至三年的時間,因此古人十分注重對弓箭的保護,制作弓套和箭囊進行保護,以防磨損破壞。弓套稱“衣”或“鐲”、“帳”。《說文》曰:“鐲,弓衣也。”《高誘》曰:“鐲,弓韜也。”韜即弓的套子。更為講究的是古時還在弓衣外面再套一層叫“韇”的弓套。《說文革部·韇下》說:“弓矢韇也,韇,蓋又在鐲之外,容以木為之,飾以皮耳。”弓衣的另一種名稱叫“帳”。《說文》曰:“帳,弓衣也。”《毛詩》曰:“虎,虎皮也,帳,弓室也。”在秦風里也提到“虎帳”,即虎皮弓衣。古時還有一種稱“交帳”的弓衣,其內可同時裝進兩把弓。見《毛詩》“交帳,交二弓于帳中”。今日在新疆、寧夏等地發現了諸多弓箭文物,弓箭在干燥的環境中以及弓套的保護下,雖經千年但依舊完好無損。

還有清朝的時候,游牧人更多的是用這樣的~ 其設計科學,做工考究,用材嚴格,能最大限度地發揮出材質的彈力,其加長弓梢的設計可以使射手在開弓后節省力量,保持穩定提高命中率,十分適合于北方民族的騎射作戰,是對《考工記》弓箭制造技術的繼承與發展。

關注的人不太多,雖說是漢服吧,但這弓禮文化好歹也是漢文化里面的重要一環,唉~就當是普及貼了~。 中國弓的弓制,我也不詳細說了。給大家簡單介紹下吧,知道就行了。

根據《周禮·夏官》記載:“司弓矢,掌六弓、四弩、八矢之法。”

一、六弓指王弓、弧弓、夾弓、庚弓、唐弓、大弓。其中王弓、弧弓,以授射甲革椹質者;夾弓、庚弓,以授射侯鳥獸者;唐弓、大弓,以授學射者。

二、弓的大小也依使用者的身長和體力,區分為上弓(六尺六寸 也就是2米2)、中弓(六尺三)、下弓(六尺);

三、四弩指夾弩、瘦弩、唐弩和大弩。其中夾弩、瘦弩較輕便,發射速度快,多用於攻守城壘;唐弩、大弩是強,射程雖遠,但發射速度較慢,多用於車戰和野戰;

四、八矢:枉矢、絜矢、殺矢、鏃矢、矰矢、茀矢、恒矢和痹矢八種。其中枉矢、殺矢、矰矢、恒矢是弓所使用,其余四種是弩所使用。

五、枉矢、絜矢是專供戰斗用,又叫兵矢,通常用于攻守城戰斗和車戰。這兩種箭可以在其頸部(箭鏃和箭桿連接處)綁火球發射。殺矢、鏃矢是供田野狩獵用的;矰矢、茀矢是弋射飛鳥用的;恒矢、痹矢是供習射用的。

六、在弓體方面,弓體外曲大內向少的弓叫做“夾臾之弓”,適合進行射布靶及弋射,弓體外曲少內向大的弓叫做“王者之弓”,適合射甲盾及木靶。弓體外曲和內向相等的弓叫做“唐弓”,適合于深射。質量特別好的弓箭沒有涂漆的痕跡,講究涂漆的痕跡與手的紋理相合,其側角漆紋象環,弓背若是牛筋所制其漆紋如麻,若是麋筋其漆紋如蠖。弓在使用中要先調試好,拂去灰塵,撫摩察看。質量好的弓叫“句弓”;桿好的弓叫“侯弓”;角、桿、筋三者具佳的弓叫“深弓”。弓的各部名稱有:弓干的兩端末梢稱為簫,簫端裝弭。弭是供掛弦用的,多以骨;角制作,也有銅制。弓干中央的部分名弣。柎和弓梢之間的兩個孤形部分名淵,亦名肩。

箭的制造:箭是弓臂力量的載體,其性能對力量的發揮有相當影響,設計成熟的箭,通常分為箭頭、箭桿和箭羽三部分。

箭頭是戰斗部,箭桿是平衡部,箭羽則是調節部。

在箭制作中,先秦工匠已經注意到空氣中飛行物體的各部比重和物體運動及空氣阻力的復雜關系。要求箭鏃的大小、重量與它所能牽引的箭桿的長度、重量必須成比例。 《考工記·矢人》說:“前弱則俛,后弱則翔,中弱則纖,中強則揚,羽豐則……。”這是說:箭干前輕(“弱”)或后輕會影響箭飛行的高(“翔”)低(“俛“),中部輕或重會影響箭飛行的穩定性,使得飛行曲折(“迂”)或高飛(“揚”),羽毛裝配的多少也影響飛行速度和穩定性,羽毛太多則飛行速度緩慢,羽毛太少則飛行不準而斜向旁邊。材料中輕而韌的竹、木始終是箭桿的首選材料。而使飛行和下落遵循正確角度,從而飛得更遠,攻擊更加有效的箭羽,則以雕翎為上品,雁鵝羽為最差,并根據箭桿的浮水狀態,決定其安裝長度。只有依照一定的比例和規則,所制出的箭矢才能發揮出箭體最佳飛行和攻擊效果。

(1)步射技法

正心:射之要訣在“心”。做到全神貫注,可有一絲自放之意,一矢一矢都以正志放法去。久而自成矣!明確射箭的目的,給予自己心理暗示,調整心理狀態,作到心無雜念,箭無虛發。

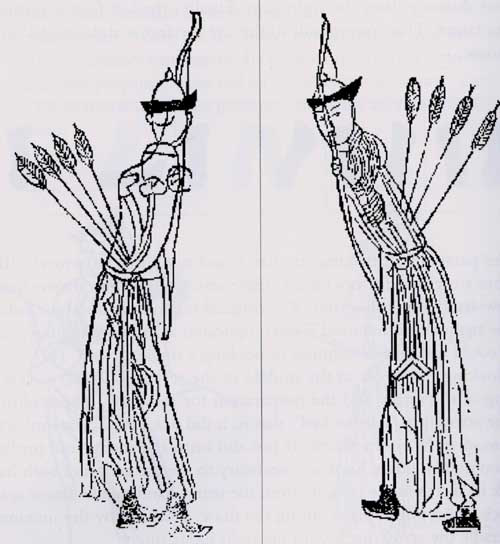

步法:《黑靼事略》載:“八字立腳,步闊而腰蹲,故能有力而穿扎……趾立而不坐,故力在跗者八九……” 《射的》載:“丁字不成,八字不就,總在有意無意間。”步法要與身法相連,動作要自然流暢。(圖26:《武備要略》射姿圖,1幅)

運氣:《射略》中主張運氣“怒氣開弓,息氣放箭。蓋怒氣開弓,則力雄而引滿。息而放箭,則心定而應周。怒:大鵬怒而飛之怒也。息:子后午前定息坐之息也。鏃到不假于目也。必指自知鏃,然后為滿。” 《射的》載:“不急不徐……靜以納之,徐以出之。” 通過調節和控制呼吸的節奏,作到全身放松,頭腦冷靜,使心境與身體進入一個良好的狀態。

執弓:《韓詩外傳》載:“手若附枝,掌若握卵,四指如短杖,右手發之,左手不知,此善射之道。” 《射的》載:“執弓如執筆,用力全在指掌,一點不松,方是要訣。”

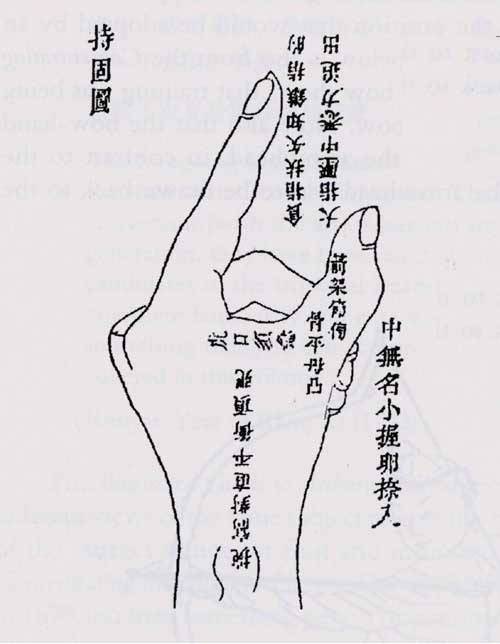

指法:一般有四種。第一種方法是用拇指、食指拉弓,此指法又稱“鳳眼”,最為常用;第二種是拇指、食指和中指三指拉弓;第三種為三指扣弦拉弓;第四種為拇指扣弦拉弓。前兩種拉弓法用于弓力小的弓,后兩種拉弓法多使用于強弓。

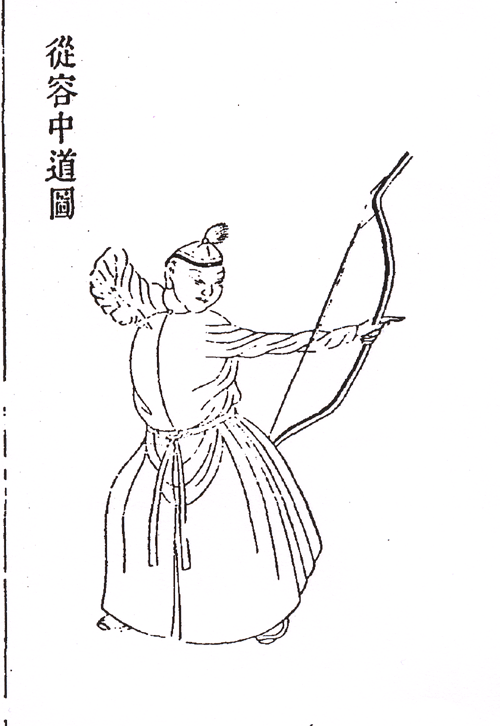

瞄法:開弓瞄準講究“五平三靠” “射貴形端志正,寬襠下氣舒胸。五平三靠是其宗,立足千斤之重。開要安詳大雅,放頰停頓從容。后拳鳳眼最宜豐,穩滿方能得中。 ”

撒放:五平指兩肩、兩肘、天庭俱要平正,三靠指翎花靠嘴、弓弦靠身、右耳聽弦。開弓時雙手呈開門之狀,兩手平分,方能平穩而不吃力。以箭頭為瞄點,開弓后視線通過箭頭,瞄對目標。“五平三靠”強調弓弦要拉至耳前眼后部位進行定位,從而實現三點一線的瞄準路徑。若目標距離遠,則在確定瞄點后,視距離抬高握弓手臂進行撒放,達到最高的命中率。

弓箭相配:講究弓箭相配的原則。《射略》中載:“如弓有四力、五力計,矢約重一兩三錢;弓有八力、九力計,矢約重一兩九;弓有十力、十一二力計,矢約重二兩二錢;此就射三十步之近靶而言,如射五十步之遠靶,照前弓力計矢,俱輕五錢方為停當也。再弓力十二已,命曰:不必更求太強;四力為弱,再下不能透甲傷人,不成弓矣!法曰:‘弓把要合乎,弓力必均勻,弓弦滇細緊,發矢追人魂也。’”弓和箭在使用中要搭配適宜,強弓重箭、弱弓軟箭乃是習射遵從的規則。

(2)步射誤法

箭去搖擺:“是右手大指、食指扣弦太緊之過。扣弦太緊,是無名指、小指松散之故。改法:用小草一寸,以無名指、小指插于手心。箭去而草不墜,即箭不搖擺矣!”

弓弦打袖、打臉:“是前肩扭出,臨撒前手用力太過之故。改法;將前手背至臉,先定平正,前肩自不扭,出弓弰再使合下,兩手輕輕一撒,自不打袖、打臉矣!”

身手顫:“是兩腳底松,弓弦又懸之過。改法:兩腳心用力,則身自穩。弓弰一合。后手攏起。弓弦自靠胸肋而不顫矣!草捆中間放一小紙的。用無鏃粗箭桿一枝,立草捆三、兩步遠,射之。射時,攏起后手。合弓弰,使弓弦靠定胸肋,自能審固矣!如此射近草捆,十日再射遠的,亦能審固也,”

目不定:“目不定,則神不注,如搭箭看扣,開弓看地、看人,扯滿看肩、看手,俱為毛病。臨撒雙肩不容松。”

(3)騎射技法

《射略》中要求:“勢如追風,目似掣電,滿開弓疾放箭。目勿瞬視,身勿倨坐,出弓如懷中吐月,平箭如弦上懸衡。此即言其形勢正。如善能步射之人,再熟知駕駛之道,自能騎射矣!此又不易之論也。”

最后是騎射,這個現在就不太用了~

騎馬之要:“須扯手拏短。兩腳之踏滿鐙,向前用力。兩腳尖朝里抱緊。兩井口(是腿之里懷)夾定鞍橋,則勢自雄壯,而牢穩于馬鞍之上矣。身既安穩,而心自定。心既定,而肢體遲疾。皆為我所主持矣。”

騎射規矩:“馬頭必須轉正站立。撒馬必要拏定轡勒,令馬先走幾步,繼而催開,然后跑圈。是馬由我引正而驅使矣。然松轡給馬,扯仍用無名措、小指連弓把攥住俟。臨開弓之際,方撒手,則馬終為我驅使矣。然開弓不可太早,早則身手搖動。亦不可太遲,遲則心眼俱慌。不遲不早,酌大步遠,恰恰合式。開弓之勢,頭必撐起,股莫離鞍。右肋與腰脊用力往前一推,前手要低。指在分松,對鐙之間,頭之外。誤事。故曰:「搭穩扣,急加鞭。」其勢:

- 下一篇: 棋-漢民族文化的精粹之圍棋(下)

- 上一篇: 傳統射法幾個要點