摘要:在此背景下覬覦天下霸權的曹操、孫權、劉備時而合作、時而爭斗的過程使眾多讀者熱血澎湃,可是似乎很少有韓國讀者對三國時代結束后的歷史抱有興趣。

《三國演義》在東亞各國的巨大影響是不言而喻的。漢末因宦官和外戚的專橫,國家政治一片混亂,黃巾農民起義開啟了“亂世”,在此背景下覬覦天下霸權的曹操、孫權、劉備時而合作、時而爭斗的過程使眾多讀者熱血澎湃。

可是似乎很少有韓國讀者對三國時代結束后的歷史抱有興趣。當然,對此多少可以理解為,故事的主人公劉備、關羽、張飛三兄弟依次離開人世,剩下諸葛孔明獨自竭盡全力以保蜀國,可是蜀國和強國魏國的差距還是越來越大,最后其殞命北伐,讀到這里不少讀者都會黯然神傷。可是后來就是晉統一中國,北方少數民族南遷,中原漢族倉皇逃離、茍延殘喘等過程而已。相比三國時期群雄逐鹿中原,讀者變得興趣索然是可以理解的。

在這里可能有人會問,三國時期相互交戰時動用的兵力,少則數萬,多則數十萬,當時的軍事力量是如此的強盛,可統一了三國的晉為什么會莫名其妙地被北方民族打垮了?

歷史學家們認為,分封地方的王族為繼位問題發動叛亂的所謂“八王之亂”使國家處于分裂狀態,以及登基的皇帝們個個無能, 這些都是晉敗亡的原因。當真如此嗎?中國歷代王朝因皇帝昏庸無能而滅亡的例子比比皆是,可是為什么唯獨自晉朝開始一直到唐朝之前的這一時期,漢族建立的王朝總是被北方少數民族欺凌?

當然這其中存在各種原因,但首要的原因應數“軍事改革”。北方民族借助于新發明的、強有力的新式武器——鐙子,使重騎兵在戰場上有了壓倒性優勢。這里所說的鐙子是和馬鞍連在一起的腳鐙子。鐙子使人在上下馬和在馬背上的時候保持平衡,是很實用的發明。在鐙子發明以前,騎兵的主要武器是弓弩,騎兵的戰術一般是用弓箭進攻敵方,然后退后。鐙子發明以后,騎兵的戰術變成使用長槍的突擊戰法。如果考慮到8世紀左右鐙子傳到西方之后,西方才真正開啟了中世紀時代,那么由此下結論“因為有了鐙子北方游牧民族才占了優勢”,似乎不無道理。

可是在中國的歷史文獻里首次出現有關鐙子的記載是公元477年,所以在三國時期

(公元3世紀初)

北方民族似乎難以擁有軍事上的優勢。事實上,曹操只要派遣少數的遠征部隊就可以打垮鮮卑族。那么是什么給北方民族帶來了優勢?

如前所述,即使在鐙子發明之前,以漢族為首的農耕民族和游牧民族單打獨斗的話,也贏不了游牧民族。為了戰勝游牧民族,農耕民族就得采取敗于戰斗而贏在戰爭的方式,即要在人數上占壓倒性的優勢,要建立大的城市居住在里面,要具備先進的生產力,積極利用這些特點和游牧民族展開持久戰,可以說這是必勝的秘訣。游牧民族不會種田,所以,如果沒有農耕民族生產的糧食和鐵器,會直接威脅他們的生存。

事實上西漢初期的漢武帝

(公元前140-前87在位)

擁有強大的軍事力量,國庫里糧食和貴金屬均十分充足。憑借巨大的財力,他在歷史上留下不少濃墨重彩的壯舉,如派張騫出使西域等。漢武帝名留青史很大程度上是因為其善于征戰,他如此熱衷于和西域國家進行貿易主要就是為了得到汗血寶馬

(亦稱天馬)

,以便防范北方的匈奴。當然,即使沒有這些馬,征服北方民族也是有可能的事情。切斷和匈奴的往來,完全停止供應糧食和鐵器,以萬里長城為主加強各地要塞的防御,也許時間長一些,可照此堅持下去的話,匈奴是必亡無疑的。但是漢武帝的愿望是想他在位時解決匈奴問題。所以,他通過開拓絲綢之路培育了騎軍,在公元前119年成功地把匈奴趕到了戈壁沙漠之外。

把強敵匈奴遠遠地驅趕到戈壁沙漠之外這是值得稱道的功績, 可是從那之后漢朝開始走向漫長的下坡路。為了改善因長期戰事導致的國家財政緊縮,朝廷開始對鹽和各種生活必需品課以重稅,令商業活動受到嚴重打擊,這是漢朝開始走下坡路的直接原因;而為了引進以馬匹為主的大量物品,向西域輸出大量貴金屬則是更關鍵的因素。漢朝時期一斤黃金相當于1萬個銅錢,黃金和銅的兌換比率是1:130。和現在相比,當時黃金的價格是驚人的低廉,可在中國和西方通商以后,黃金的價格也開始持續地攀升。

貨幣供應

(貴金屬供應)

一旦減少,就會對整體經濟造成負面影響。就像前文中提到的15 世紀歐洲的事例一樣,貨幣供給開始減少的時候最為通用的對應方法是減少貨幣的使用,而減少貨幣使用最簡捷的方法是自給自足。

事實上“莊園文化”從東漢開始一直延續到南北朝時代。所謂“莊園文化”就是指富裕的貴族們大規模地開墾土地,然后利用饑餓難耐、無處安身的百姓在農場勞作,建造一種自給自足的生活圈。這在當時是完全合乎常理的事情,可是從經濟角度看這種做法是非常低效的。亞當·斯密在《國富論》中指出分工和交換才是快速提高生產率的首選方法。一個勞動者不借助機器,手工作業的話,一天最多能生產一枚針,但是把制針的過程分為18個工序由10個人分工制作的話,一天可以生產4.8萬枚針。如果要把針的生產產業化,進行分工制作的話,必須有一個一個月能夠銷售140萬枚針的市場。只有形成有規模的市場,才能開啟靠專業化提高生產效率并以此獲得巨大利潤的收益遞增世界。

亞當·斯密的文章里說得很明確,城市萎縮,市場消失,改革也會隨之消失。通過分工等改革提高生產效率,能夠制造出品質優良的產品,但是如果沒有與之匹配的市場,改革的幼苗就不會發芽成長。《三國演義》中經常會出現劉備、孫權等受到地方權貴資金和兵力支援的情節,其實后者就是莊園的所有者。他們經常率領著由家仆組成的私人部隊,即“部曲”,作為部隊的將領參加戰斗。

相比變得脆弱的經濟,更為嚴重的問題是人口數量的急劇下降。在黃巾起義

(184年)

之后,中國的人口數量急速下降,由三國初期的約6 000萬急減到三國末期的1 600萬。雖然這個數字不包含藏匿在莊園里面的人,但這同時也反映了政府行政能力的薄弱。結果晉朝雖然統一了三國,可是經濟不景氣的形勢卻一直在延續,脆弱的經濟和減少的人口使覬覦多時的北方游牧民族有了機會。

強大的經濟實力對農耕民族的國家來說是最大的優勢,但是這個優勢被莊園經濟的出現給摧毀了,國家失去了抵御北方游牧民族攻擊的能力。可以說,古代中國的國力在漢武帝時一度達到巔峰,從那之后到南北朝開始前的大約500 年間,一直在走漫長的下坡路。

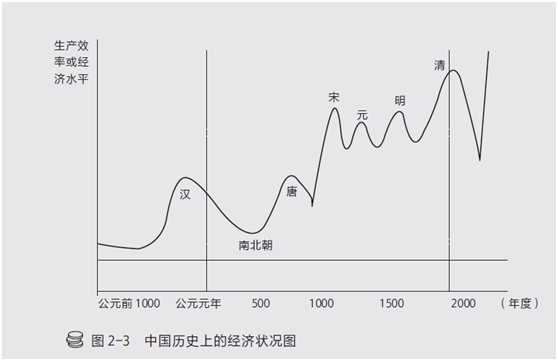

日本的中國史研究學者宮崎市定認為,中國經濟在漢朝第一次到達頂點以后,在三國時期和南北朝時期經歷了漫長的停滯期,到了唐朝和宋朝又有了飛躍式發展。這時的中國人技術力量比西方人發達,擁有西方人渴求的三大產品

(絲綢、茶、瓷器)

,并憑借此優勢從西方引入了貴金屬。

在這里需要補充的是,宮崎市定教授的觀點很吸引人,但最近也有反駁“沿著絲綢之路輸出的黃金引發了貨幣緊縮”的觀點出現。萬志英教授在《劍橋中國經濟史》中指出,西漢末年,王莽改制, 推行新貨幣,代替了當時正流通的貨幣,從此經濟開始陷入混亂。

總之,可能的原因有很多種,漢朝貨幣經濟逐漸萎縮,并倒退到自給自足的莊園經濟狀態,是千真萬確的。

- 下一篇: 大宋最后的畫師,失蹤在1294年的盛夏

- 上一篇: 中國古代神童修煉記:他們的人生結局怎么樣?