摘要:一般都是采用圍桌會食的方式,是將各人特有的那些菌種毫無保留地傳播給了同桌共餐的人,人們在歡快醉飽之時自然是感覺不到這樣的危險已經逼近了。

分餐制

歷史可上溯到史前時代

它經過了不少于三千年的發展過程

國人聚會,不論是在家中或是在餐館,如果是享用中餐,一般都是采用圍桌會食的方式,隆重熱烈的氣氛會深深感染每一個與宴者。這種親密接觸的會食方式,是中國飲食文化的一個重要傳統,甚至一些金發碧眼者也偶爾以會食為一樂事。這種親密交流的結果,是將各人特有的那些菌種毫無保留地傳播給了同桌共餐的人,人們在歡快醉飽之時自然是感覺不到這樣的危險已經逼近了。

王力教授有《勸菜》一文,對這樣的“津液交流”有十分深刻的諷刺。他說十多個人共一盤菜,共一碗湯,酒席上一桌人同時操起筷子,同時把菜夾到嘴里去。一碗湯上桌,主人喜歡用自己的調羹去把里面的東西先攪一攪;一盤菜端上來,主人也喜歡用自己的筷子去拌一拌。一件山珍海錯,一人一筷子之后,上面就有了五七個人的津液。王力先生提到的類似宴會,我們人人差不多都親見或親歷過,許多人也曾許多次地為這種津液交流作過努力。當然我們只是傳統的繼承者和發揚者,對于這傳統產生的負面后果并不用負任何責任,但我們不知不覺把自己置于了危險之中。

這種在一個盤子里共餐的會食方式,雖然是中國傳統飲食文化的重要內容之一,但以我們現在的眼光看,它確實算不上優良。這會食傳統產生的歷史也并不像我們想象的那么古老,存在的時間也就是一千年多一點。比這更古老的傳統倒是要優良很多,那是地道的分餐方式,我們可以尋到不少古代中國曾實行了至少三千年分餐制的證據。

《史記·孟嘗君列傳》說,戰國四君之一的孟嘗君田文廣招賓客,禮賢下士,他平等對待前來投奔的數千食客,無論貴賤,都同自己吃—樣的饌品,穿一樣的衣裳。一天夜里,田文宴請新來投奔的俠士,有人無意擋住了燈光,有俠士以為自己吃的飯一定與田文兩樣,要不然怎么會故意擋住光線而不讓人看清楚。這俠士一時怒火中燒,他以為田文是個偽君子,起身就要離去。田文趕緊親自端起自己的飯菜給俠士看,原來他所用的都是一樣的飲食。俠士愧容滿面,當下拔出佩劍,自刎謝誤會之罪。一個小小的誤會,致使一位剛勇之士丟掉了寶貴的性命。試想如果不是分餐制,如果不是一人一張飯桌(食案),如果主客都圍在一張大桌子邊上享用同一盤菜,就不會有厚薄之別的猜想,這條性命也就不會如此輕易斷送了。

又據《陳書·徐孝克傳》說,國子祭酒徐孝克在陪侍陳宣帝宴飲時,并不曾動過一下筷子,可擺在他面前的肴饌卻不知怎么減少了,這是散席后才發現的。原來徐某人將食物悄悄藏到懷中,帶回家孝敬老母去了。皇上大受感動,下令以后御筵上的食物,凡是擺在徐孝克面前的,他都可以大大方方帶回家去,用不著那樣偷偷摸摸地。這說明至少在隋唐以前,正式的筵宴還維持著一人一份食物的分餐制。

古代中國人分餐進食,一般都是席地而坐,面前擺著一張低矮的小食案,案上放著輕巧的食具,重而大的器具直接放在席子外的地上。后來說的“筵席”,正是這古老分餐制的一個寫照。

漢畫像磚宴飲圖拓本(四川成都)

《后漢書·逸民傳》記隱士梁鴻受業于太學,還鄉娶妻孟光,夫妻二人后來轉徙吳郡(今蘇州),為人幫工。梁鴻每當打工回來,孟光為他準備好食物,并將食案舉至額前,捧到丈夫面前,以示敬重。孟光的舉案齊眉,成了夫妻相敬如賓的千古佳傳。又據《漢書·外戚傳》說:“許后朝皇太后,親奉案上食。”因為食案不大不重,一般只限一人使用,所以婦人也能輕而易舉。

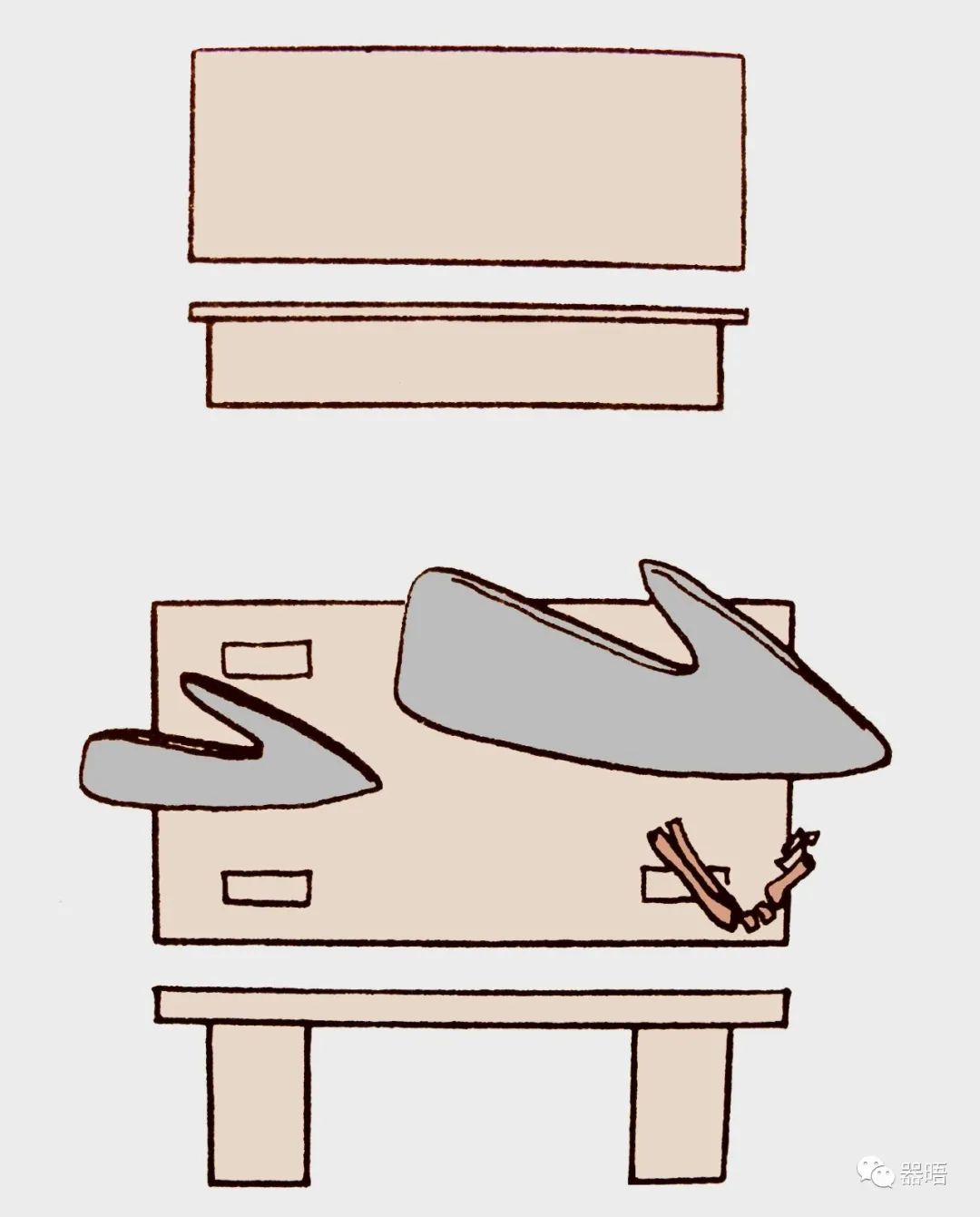

以上是文獻上的證據,我們更可以由考古發現的實物資料和繪畫資料,看到古代分餐制的真實場景。在漢墓壁畫、畫像石和畫像磚上,經常可以看到席地而坐、一人一案的宴飲場面,看不到許多人圍坐在一起狼吞虎咽的場景。低矮的食案是適應席地而坐的習慣而設計的,從戰國到漢代的墓葬中,出土了不少實物,以木料制成的為多,常常飾有漂亮的漆繪圖案。漢代承送食物還使用一種案盤,或圓或方,有實物出土,也有畫像石描繪出的圖像。承托食物的盤如果加上三足或四足,便是案,正如顏師古《急就章》注所說:“無足曰盤,有足曰案,所以陳舉食也。”

漢代漆食案(江蘇揚州)

以小食案進食的方式,至遲在龍山文化時期便已發明。考古已經發掘到公元前2500年時的木案實物,雖然木質已經腐朽,但形跡還相當清晰。在山西襄汾陶寺遺址發現了一些用于飲食的木案,木案平面多為長方形或圓角長方形,長約1米,寬約30厘米上下。案下三面有木條做成的支架,高僅15厘米左右。木案通涂紅彩,有的還用白色繪出邊框圖案。木案出土時都放置在死者棺前,案上還放有酒具多種,有杯、觚和用于溫酒的斝。稍小一些的墓,棺前放的不是木案,而是一塊長50厘米的厚木板,板上照例也擺上酒器。陶寺還發現了與木案形狀相近的木俎,略小于木案,俎上放有石刀、豬排或豬蹄、豬肘,這是我們今天所能見到的最早的一套廚房用具實物,可以想象當時長于烹調的主婦們,操作時一定也坐在地上,木俎最高不過25厘米。漢代廚人仍是以這個方式作業,出土的許多庖廚陶俑全是蹲坐地上,面前擺著低矮的俎案,俎上堆滿了生鮮食料。

線繪龍山文化木食案 (山西陶寺)

陶寺遺址的發現十分重要,它不僅將食案的歷史提到了4500年以前,而且也指示了分餐制在古代中國出現的源頭,古代分餐制的發展與這種小食案有不可分割的聯系,小食案是禮制化的分餐制的產物。在原始氏族公社制社會里,人類遵循一條共同的原則:對財物共同占有,平均分配。在一些開化較晚的原始部族中,可以看到這樣的事實:氏族內食物是公有的,食物烹調好了以后,按人數平分,沒有飯桌,各人拿到飯食后都是站著或坐著吃。飯菜的分配,先是男人,然后是婦女和兒童,多余的就存起來。這是最原始的分餐制,與后來等級制森嚴的文明社會的分餐制雖有本質的區別,但在淵源上考察,恐怕也很難將它們說成是毫不相關的兩碼事。隨著飲食禮儀的逐漸形成,正式的進餐場合不僅有了非常考究的餐具,而且有了擺放餐具的食案,于是一人一案的分餐形式出現了。

分餐制的歷史無疑可上溯到史前時代,它經過了不少于三千年的發展過程。會食制的誕生大體是在唐代,發展到具有現代意義的會食制,經歷了一個逐漸轉變的過程。

周秦漢晉時代,筵宴上分餐制之所以實行,應用小食案進食是個重要原因。雖不能絕對地說是一個小小的食案阻礙了飲食方式的改變,但如果食案沒有改變,飲食方式也不可能會有大的改變。事實上中國古代飲食方式的改變,確實是由高桌大椅的出現而完成的,這是中國古代由分食制向會食制轉變的一個重要契機。

西晉王朝滅亡以后,生活在北方的匈奴、羯、鮮卑、氐、羌等族陸續進入中原,先后建立了他們的政權,這就是歷史上的十六國時期。頻繁的戰亂,還有居于國家統治地位民族的變更,使得中原地區自殷周以來建立的傳統習俗、生活秩序及與之緊密關聯的禮儀制度,受到了一次次強烈的沖擊。正是在這種新的歷史背景下,導致了家具發展的新趨勢,傳統的席地而坐的姿式也隨之有了改變,常見的跪姿坐式受到更輕松的垂足坐姿的沖擊,這就促進了高足坐具的使用和流行。公元5~6世紀新出現的高足坐具有束腰圓凳、方凳、胡床、椅子,逐漸取代了鋪在地上的席子,“席不正不坐”的傳統要求也就慢慢失去了存在的意義。

在敦煌285窟的西魏時代壁畫上,看到了年代最早的靠背椅子圖形,有意思的是椅子上的仙人還用著慣常的蹲跪姿式,雙足并沒有垂到地面上,這顯然是高足坐具使用不久或不普遍時可能出現的現象。在同時代的其他壁畫上,又可看到坐胡床(馬扎子)的人將雙足坦然地垂放到了地上。洛陽龍門浮雕所見坐圓凳的佛像,也有一條腿垂到了地上。

唐代時各種各樣的高足坐具已相當流行,垂足而坐已成為標準姿勢。1955年在西安發掘的唐代大宦官高力士之兄高元珪墓,發現墓室壁畫中有一個端坐椅子上的墓主人像,雙足并排放在地上,這是唐代中期以后已有標準垂足坐姿的證據。可以肯定地說,在唐代時,至少在唐代中晚期,古代中國人已經基本上拋棄了席地而坐的方式,最終完成了坐姿的革命性改變。

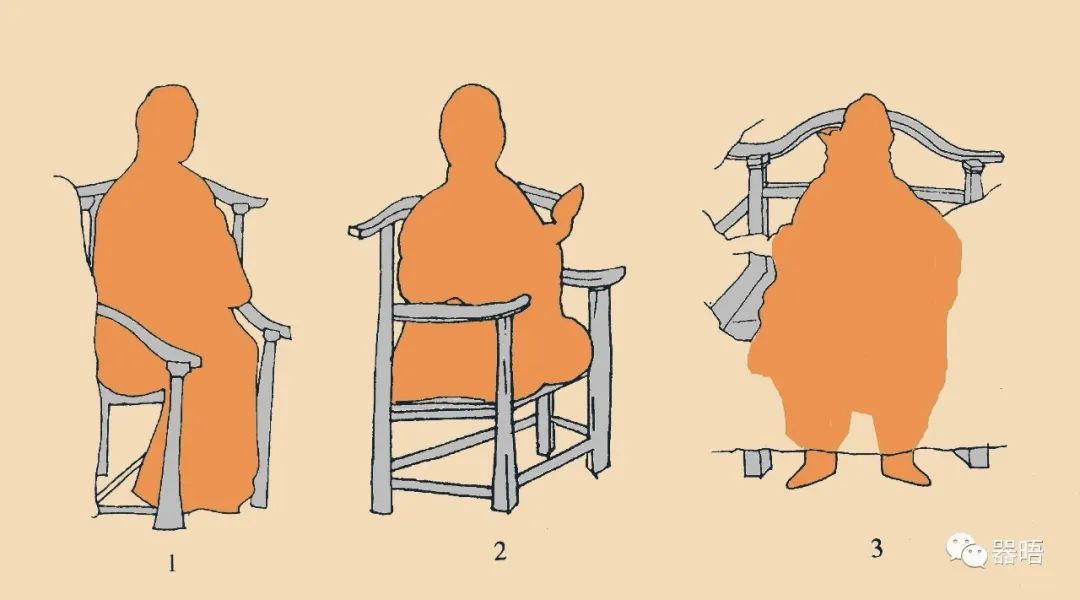

線繪唐代座椅 1-2敦煌莫高窟壁畫 3西安高氏墓壁畫

在敦煌唐代壁畫《屠房圖》中,可以看到站在高桌前屠牲的庖丁像,表明廚房中也不再使用低矮的俎案了。

用高椅大桌進餐,在唐代已不是稀罕事,不少繪畫作品都提供了可靠的研究線索。如傳世的一幅描繪宮中大宴準備情形的繪畫,描繪巍峨殿宇的側庭,臨池擺著大方食桌和條凳,桌上擺滿了餐具和食品,這便是《備宴圖》。

再看敦煌473窟唐代宴飲壁畫,畫中繪一涼亭,亭內擺著一個長方食桌,兩側有高足條凳,凳上面對面地坐著九位規規矩矩的男女。食桌上擺滿大盆小盞,每人面前各有一副匙箸配套的餐具。這已是眾人圍坐一起的會食了,這樣的畫面在敦煌還發現了一些,構圖一般區別不大。

還有西安附近發掘的一座唐代韋氏家族墓中,墓室東壁見到一幅《野宴圖》壁畫,畫面正中繪著擺放食物的大案,案的三面都有大條凳,各坐著三個男子。男子們似乎還不太習慣把他們的雙腿垂放下地,依然還有