摘要:在古代無論是無論是文人、俠士、僧侶、還是職業旅行家。

古人的旅行雖然沒有今天旅行那么的交通便利,甚是是充滿了艱辛,但在古代無論是無論是文人、俠士、僧侶、還是職業旅行家,他們都在用著自己的實際行動闡釋著“讀萬卷書,行萬里路”的真諦。

一.文人與俠士的旅行

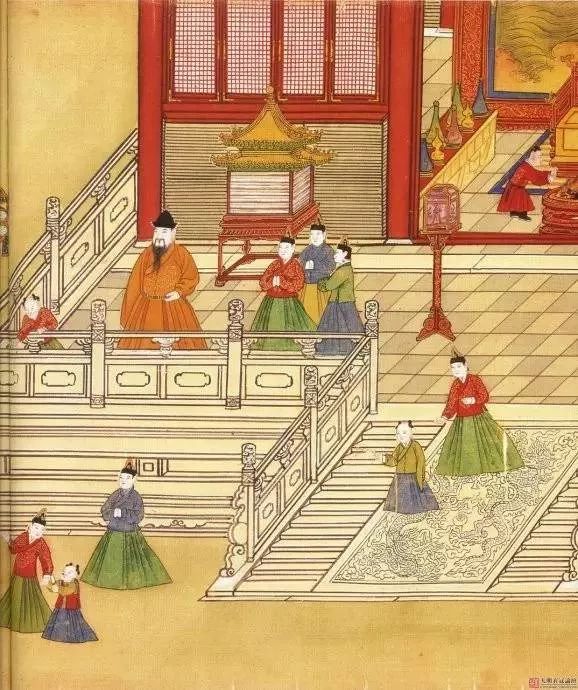

古人最優的路線多是“入仕”做官,然而現實的殘酷,名落孫山者多為常事。這時,一批普遍文化素養較高,且有經濟實力的文人,便通過游歷來彰顯自己“讀萬卷書,行萬里路”的理念。

士人出游,最早的記載可追溯至春秋。司馬遷在《史記》中專門有一篇就是《游俠列傳》,記載著一群奔走天下,不計回報,只為尋找明君輔證的“游俠”。在社會環境的趨勢下,古代士人的旅游風氣,由俠士們自覺發起,接著更多的如老子、莊子、孟子與孔子等諸家圣人,都有游學天下的經歷。

后來至戰國末期蘇秦、張儀等縱橫百家游說四方的說客開始出現。至魏晉南北朝時,嵇康為首的竹林七賢,更是熱衷于“且放白鹿青崖間”的隱逸神游。至唐時,這種游俠的精神也隨著唐經濟、政治與文化的發展開始產生了新的變化,穩定統一的政治局勢為士人們的出行帶來了更多的便利。

“五岳尋仙不辭遠,一生好入名山游。”李白成為了詩仙大概也少不了他熱愛旅行的功勞。至此到后來就有了《蜀道難》、《望廬山瀑布》等佳作的誕生。到了宋代這種文人雅趣,因宋代經濟的發達而變得富足。

例如蘇東坡雖是時代的佼佼者,但一生都是在貶官與外任的路上,仕途雖然坎坷但其一生卻縱情于山水。任西湖通判時,曾將西湖稱為“山色空蒙雨亦奇”,他出任密州知州時曾寫“老夫聊發少年狂”的句子。

除了文采飛揚,他還走到哪里吃到哪里,在黃州,一首著名的《豬肉頌》曰:“慢著火,少著水,柴頭爐煙焰不起,火候足時它自美”的詩句。這就是東坡肉的由來。

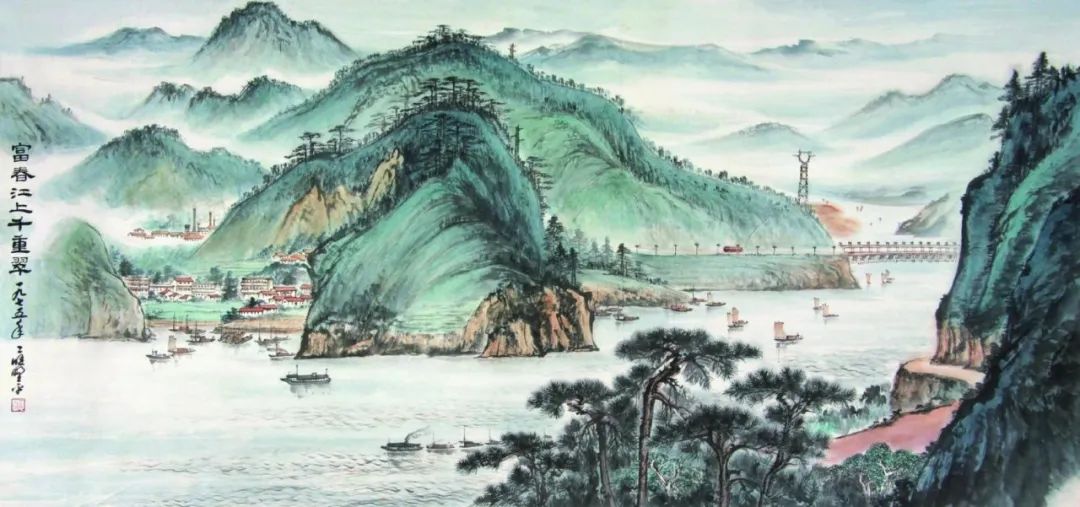

從“仗劍”到“悠游”,古代文人的行旅之樂逐漸走上高峰,而宋代的傳世名作《富春山居圖》更是這個時代游士心聲最好的體現。

二、僧人的旅行

《西游記》的故事,可謂中國文化史上最有名的一場“旅行”。雖然人所共知,真實的玄奘之旅與小說相差甚大。但不得不指出的是,僧侶之行形成了一種特色的旅行形式。

隨著佛教從印度傳入中原,在“傳道”與“取經”兩個方向的道路上,總能看見那些背起書卷行囊的僧人們。

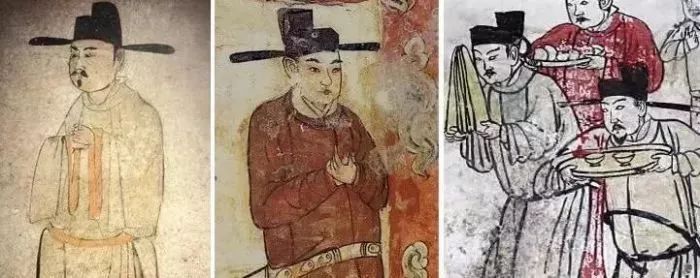

在玄奘之前的魏晉南北朝,正處于中華文明大交融的時代,而分裂與割據也成為了這個時代的主題。此時,佛教更為深化的傳入,加之是道家玄學的興盛,為飽受戰亂之苦的人們帶來了一些安慰。

鳩摩羅什、法顯、真諦、竺法護等一大批僧人不遠萬里,來往于中原-西域(狹義的西域多指今新疆)-犍陀羅-印度傳遞佛法,這批人也慢慢成為了中國較早的一批的僧侶游者。這些僧侶游者中影響力最大的應屬于鳩摩羅什。鳩摩羅什早年生活在龜茲(今新疆庫車)一帶,那時的龜茲盛行上座部佛教,即小乘佛教。

在父母的影響下,鳩摩羅什從小就皈依佛門。7歲時,他就隨父母在天竺各國學習佛法。至35歲時,鳩摩羅什一路跋山涉水,到達了后涼的都城姑臧,之后鳩摩羅什在姑臧待了近17年,在其中學習漢文,弘揚佛法,并成功翻譯了《妙法蓮華經》、《法華經》與《金剛經》等佛學經典,為西域的佛教向中原的傳播,奠定了良好的基礎。最后他客死于長安。

鳩摩羅什像(筆者攝)

到了唐代,玄奘、義凈和尚也分別從陸上絲綢之路與海上絲綢之路來到天竺,學習佛法后返回國內傳道。這一時期中印兩國的文化交流的更加頻繁。

歷史上玄奘取經與《西游記》中的故事相差甚遠,玄奘大部分路途都是穿越茫茫戈壁,他從今長安出發今天固原-河西走廊-羅布泊-塔里木盆地-帕米爾高原-瓦罕走廊,最后抵達今印度比哈爾邦首府巴特那的那爛陀寺。

玄奘除了將佛法傳至印度外,還將中國的《道德經》傳入印度。但印度至德里蘇丹王朝統治時期,佛教已漸漸衰落,大多數的佛教經典多未保存,以致后來,印度史學家需要查閱玄奘的《大唐西域記》,才能補全本國歷史的缺憾。

稍晚的義凈,從廣州沿著海上絲綢之路的痕跡,經今天的馬來半島、蘇門答臘、緬甸最后至印度,除了帶回了大量的佛經外,他的游記還詳細記載了南海諸國僧人的生活、習俗等內容。歷史上這些“特殊”的行者,恐怕很難真正有雅興游山玩水,盡享浪漫。但作為一個深明大義的群體,他們的遠行多了幾份行者的樸素。

三、古代的職業旅行家

說到職業旅行家,就不得不提徐霞客,徐霞客曾說:“張騫鑿空,未睹昆侖;唐玄奘銜人主之命,乃得西游。吾以老布衣,孤筇雙屨,窮河沙,上昆侖,歷西域,題名絕國。”表達出了徐霞客對先人的崇敬,但和張騫等人相比,徐霞客的旅行更像是職業游者。

徐霞客22歲就開始云游四方,直至54歲離世,一生中絕大多數時間都是在旅行中渡過。疲勞地跋涉一天,多露宿破廟或接頭。但他卻堅持著把所有的游記記錄下來,為后人留下珍貴的地理考察記錄。例如,徐霞客通過對云貴川地區的詳細考察,首次對巖溶地貌(即喀斯特地貌)的成因進行了詳細記錄,再如徐霞客糾正了人們誤認為長江正源一直為岷江的說法。

徐霞客像(筆者攝)

就在同一時期,還有一位以游遍中國為志向的“背包客”王士性,他“無時不游,無地不游”。與徐霞客愛觀察自然地理不同的是,王士性的記錄多偏向于文化與經濟地理,他曾寫:“孫吳立國建康,六代繁華,雖古今無比,然建康一隅而止。趙宋至今僅六七百年,正當全盛之日,未知何日轉而黔粵也。”他的記載敏銳的觀察到了,中國古代經濟重心南移的發展趨勢。王士性通過對浙江的行走,將浙江人民分為濱海之民、山地之民與湖澤之民。這樣的劃分具有典型的文化地理的風格。

文史君說:

中國古代無論是文人與俠士、僧侶,還是像徐霞客那樣的職業旅行家,每個人的旅行看似瀟瀟灑灑,但實則受困于山川險阻、疾病與糧食的憂慮。古人出行的客觀阻力甚多。此外,農耕民族的特性讓中國人更愿意固守鄉土,探險與遷徙的主觀意識也難以旺盛。

參考文獻:

1.徐霞客:《徐霞客游記》,貴州人民出版社, 1991年。

2.王士性;《廣志繹》,中華書局,1998年。

3.阮怡;《論宋代行記中的官差旅行文化》,四川師范大學學報,2017年11期。

來源:浩然文史

作者:禹貢行者

- 下一篇: 【人文歷史】中年人王維的生活哲學:我心素已閑,清川澹

- 上一篇: 【人文歷史】古代中國的分餐與會食