摘要:熨斗是現代家庭常備的小家電,幾乎每家都有,可是您是否知道,距今2000年前,甚至更早的時候,熨斗就已經在使用了呢?

熨斗是現代家庭常備的小家電,幾乎每家都有,可是您是否知道,距今2000年前,甚至更早的時候,熨斗就已經在使用了呢?

熨斗這個名稱的來歷,一是取其形象類似北斗之意,二是熨斗的外形如同古代一種烹調用具“斗”。在中國古代,熨斗又稱“火斗”、“金斗”、“鈷鉧”,其主要功用是熨燙衣物,效果有二:一是把有皺褶的地方熨平貼,正如東漢許慎《說文》曰:“熨,持火申繒也。”又如《樂府詩集·采桑》所說“熨斗成褫”;另一種效果是在需要明顯褶紋的地方,把褶紋熨得挺貼,如宋代《文苑英華》中則有“熨斗成裙”的說法。

最初的熨斗是用石塊,陶片或銅鐵塊在火上烤熱后,按壓在衣服上熨燙。相傳,熨斗的發明早于商代末年,據《淮南王》記載:“炮烙始于斗。”該書又注:“斗,熨斗也。紂王見熨斗爛人手,遂作炮烙之刑。”就是說商紂王發明炮烙這種刑罰的靈感來自于熨斗,商紂王看到使用熨斗時,熨斗燙傷人手,于是發明了“炮烙之刑”—— 將人在燒熱的銅柱上炙烤。

但是熨斗實物所見最早者為西漢時期,在漢墓中,經常有熨斗出土,漢代的熨斗,大多用青銅鑄成,外型呈圓腹、寬口沿,有長柄,有的長柄末端還飾以龍紋。熨衣前,把燃燒的木炭放在熨斗內,利用金屬的傳熱與重量來燙平衣服上的皺紋或者熨出美麗的褶皺。

魏晉南北朝時期,熨斗已經較為普及,《世說新語·夙惠》中記載了一則母子共同使用熨斗的溫馨小故事:韓康伯數歲,家酷貧,至大寒,止得襦。母殷夫人自稱之,令康伯捉熨斗,謂康伯曰:“且著襦,尋作復裈。”兒云:“已足,不須復裈也。”母問其故,答曰:“火在熨斗中而柄熱,今既著襦,下亦當暖,故不須耳。”母甚異之,知為國器。從這則故事中至少可以看出兩點:一是從“家酷貧,……令康伯捉熨斗。”得知韓康伯家庭雖然比較貧困,但是還是備有熨斗,用于做棉衣,說明熨斗已經成為家庭中的基本生活用具。晉代的《杜預集》上也記載:“藥杵臼、澡盤、熨斗……皆民間之急用也。”二是從“火在熨斗中而柄熱”可知,魏晉時期的熨斗使用方法還是把燃燒的木炭放在熨斗內,利用金屬的傳熱與重量來燙平衣服。而且熨斗柄會導熱,說明當時的熨斗柄依然是金屬的。晉《東宮紀事》也記載,“皇太子納妃,有金涂熨斗三枚。”也說明魏晉時期熨斗的主體材質是銅或鐵,并未安裝木柄。

隋唐時期國力強盛,人民生活富足,絲織業非常發達,人們有了更多的閑暇時間來講究穿衣打扮,用熨斗熨衣已經成為上至君主,下及黎庶中整理衣物的必備工具。詩人王建的《宮調》詩,描寫了唐代宮女徹夜不眠,為皇帝熨燙御衣的情形,“每夜停燈熨御衣,銀薰龍里火霏霏。遙聽帳里君王覺,上直鐘聲始得歸。”

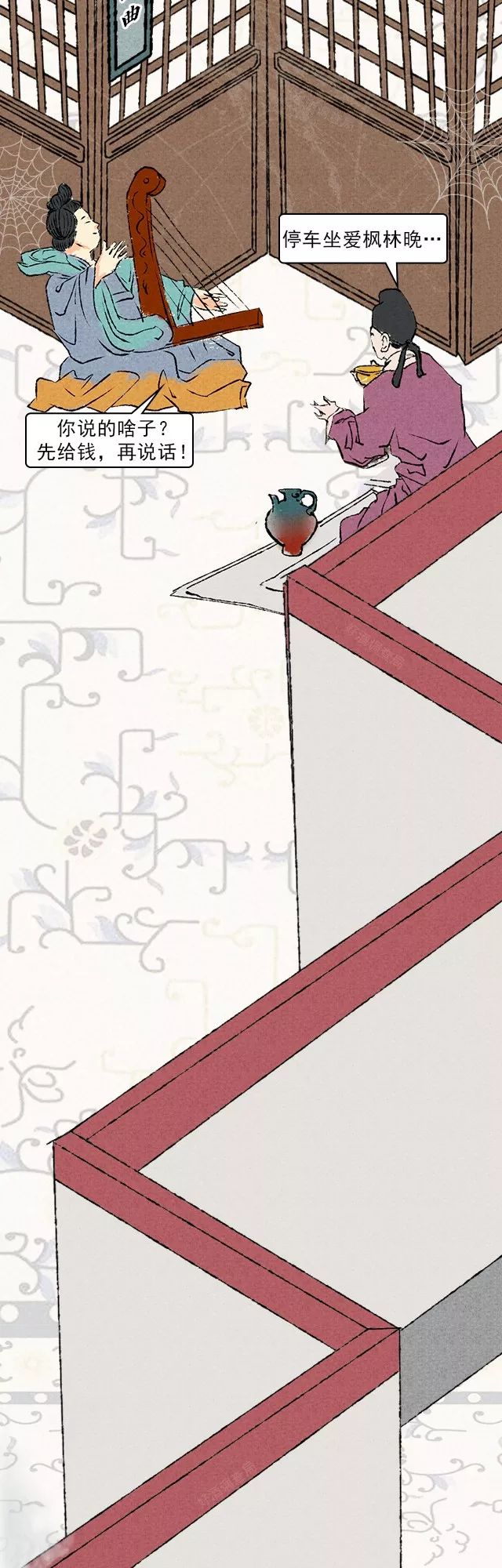

御衣是君王之服,每天晚上宮女將其都要將其熨燙平整,保證第二天皇帝上朝議政時,衣著的挺貼。唐代畫家張萱則根據唐代城市婦女在搗練、理線、熨平、縫制勞動操作時的情景熨衣服的場景畫成了一幅《搗練圖》,從中我們也可以看到古代熨斗的具體使用情況:畫卷中有兩位女子雙手各執帛的一端,另有一女子,左手摁著帛的中端,右手執熨斗,正在布帛上來回熨燙。王建的另一曲《搗衣曲》卻描寫了一位貧苦人家的女子使用熨斗的場景“沖少熨斗貼兩頭,與郎裁作迎寒裘”。

宋代熨斗的使用比隋唐時期更加廣泛,其形狀也有所改變:一般是空心短柄,插入木把,以便在熨燙時不至于燙手。放碳火的托盆也更高、更深一些,形狀不完全是圓形的,也有有呈斗狀堤型的。且斗盆周多印制有精美花紋。不僅用于傳統的熨衣、平帛,還用于熏香、熨紙、護書、飲酒。

熏香:宋代發明了熨斗與熏籠結合一體的器皿。在熨平衣服褶紋的同時,還用熏香給衣服帶來芳香的味道。正如尹濟翁詞曰:“朝衣熨貼天香在。”秦觀有詞曰:“玉籠金斗,時熨沉香。”蘇籀有詩曰:“藕絲帖體沉香熨。”王齊愈有詩曰:“水沉香熨窄衫輕。”。都是在說贊美熨斗的熏香功能。宋代每年從海外進口的大量香料,用于熨斗熏香是其消耗大宗之一。

熨紙、護書:宋代有的熨斗還有熨書平紙的功能,葉夢得《避暑錄話》記載北宋宰相“晏元獻平居書簡及公家文牒,未嘗棄一紙,皆積以傳書。雖封皮亦十百為沓,暇時手自持熨斗,貯火于旁,炙香匙親熨之。”

飲酒:曾覿的《減字木蘭花(席上賞宴賜牡丹之作)》中有:“更闌后,滿斟金斗,且醉厭厭酒。”看來宋代有些小熨斗還可用來飲酒。

明清時期,熨斗沿襲宋元時期的造型,只是靠近手柄處的口沿向上昂起的更高,更好地防止火燼外落,空心短柄,插接于木把。有的熨斗周身鑄有福、壽等紋飾,不僅有實用性,也有觀賞性。民國時期,熨斗從碗口狀變成了三角狀、密閉式。這時候還出現了陶瓷熨斗、酒精熨斗、熱水熨斗等等,種類非常豐富。

我們現在使用的熨斗形狀,是西方人發明的,但是西方人使用熨斗的時間卻比我們晚了很多,直到約16世紀,荷蘭裁縫才開始使用空心的盒型大熨斗,把燒紅的鐵板從背后的門放入熨斗加熱使用,比中國晚了1600多年。