摘要:“烏紗帽原是民間常見的一種便帽,官員頭戴烏紗帽起源于東晉,但作為正式‘官服’的一個(gè)組成部分,卻始于隋朝,興盛于唐朝,到宋朝時(shí)加上了‘雙翅’,明朝以后,烏紗帽才正式成為做官為宦的代名詞。 ”

烏紗帽之來歷

“烏紗帽原是民間常見的一種便帽,官員頭戴烏紗帽起源于東晉,但作為正式‘官服’的一個(gè)組成部分,卻始于隋朝,興盛于唐朝,到宋朝時(shí)加上了‘雙翅’, 以后,烏紗帽才正式成為做官為宦的代名詞。 ”

烏紗帽之發(fā)展

唐朝—烏紗帽只是普通的帽子

烏紗帽原是民間常見的一種便帽。早在東晉成帝時(shí),凡在都城建康(南京)宮中做事的人都戴一種由黑紗做成的帽子,當(dāng)時(shí)被稱為“烏紗帽”,后來這種帽子在民間流行開來。

烏紗帽在隋代初年曾一度受到朝野上下的青睞,風(fēng)行一時(shí)。當(dāng)時(shí)用烏紗帽上的玉飾多少顯示官職大小:一品有九塊,二品有八塊,三品有七塊,四品有六塊,五品有五塊,六品以下就不準(zhǔn)裝飾玉塊了,但這樣的冕服制度很快就被廢棄了。

到了唐朝,烏紗帽是民間一種比較普通的帽子。

五代時(shí)期馬縞的《中華古今注·烏紗帽》記載,“武德九年十一月,太宗詔曰:‘自今已后,天子服烏紗帽,百官士庶皆同服之。 ’”這說明,烏紗帽在唐朝仍然屬于便服之列。

烏紗帽之發(fā)展

宋朝—加了“雙翅”,依然屬于便服

北宋初年,有人將幞頭改裝為一種紗帽,皇帝對(duì)此大加稱贊,因此便規(guī)定朝中官員都要戴這種紗帽,有時(shí)皇帝也會(huì)佩戴。宋太祖趙匡胤登基后,為防止議事時(shí)朝臣交頭接耳,就下詔書改變?yōu)跫喢钡臉邮剑涸跒跫喢钡膬蛇吀骷右粋€(gè)翅,這樣只要腦袋一動(dòng),軟翅就忽悠忽悠顫動(dòng),皇上居高臨下,看得清清楚楚,并在烏紗帽上裝飾不同的花紋,以區(qū)別官位的高低。由于翅有一尺多長,所以走起路來便會(huì)上下顫動(dòng)。為了保護(hù)帽翅以免碰掉帽子,官員們都養(yǎng)成了小心翼翼走路的習(xí)慣。不過,宋元時(shí)期,烏紗帽仍然是民間比較普通的便帽。

烏紗帽之發(fā)展

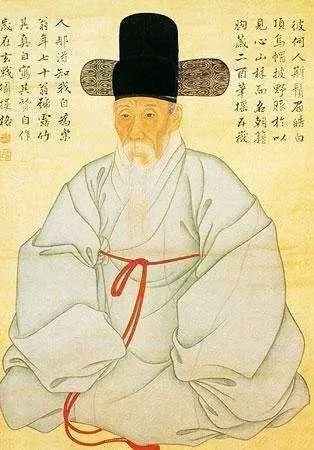

明朝—烏紗帽被定為官帽

只有到了明朝,烏紗帽才被確定為官帽。曹麗芳介紹說,《明史·輿服三》中有記載,“文武官常服,洪武三年定:凡常朝視事,以烏紗帽、圓領(lǐng)衫、束帶為公服。 ”另外,已經(jīng)取得功名而未授官的狀元、進(jìn)士等,也可以戴烏紗帽,從此烏紗帽就成為官員特有的標(biāo)志性服飾了。

但這種烏紗帽的形狀已經(jīng)不是此前民間常見的那種用一塊紗巾裹在頭上呈“V”字形的烏紗帽了,而是與唐宋時(shí)期的“幞頭”相近,前有半圓的頂,后腦部位有后山突起,呈前低后高的臺(tái)階形,兩旁有展角,以紗為外表而涂以黑漆,以便固定成型,可以自由方便地戴上或脫下。

曹麗芳說:“盡管烏紗帽被指定作為官帽開始于明代,也結(jié)束于明代,因?yàn)榍宄y(tǒng)治者入關(guān)以后就廢除了以前的冕服制度,官員的烏紗帽也換成了紅纓帽,但它卻在我們的語言文化中留下了深深的印痕,直到今天我們提到烏紗帽,還會(huì)將其與官員聯(lián)系在一起。 ”

烏紗帽之民間記載

王休仁的第一頂烏紗帽

相傳,烏紗帽的點(diǎn)子來自南朝王休仁。王休仁創(chuàng)制烏紗帽,并沒有什么了不得的原因,純粹是趕時(shí)髦,想做頂和別人不一樣的帽子來戴。他將一塊黑色的紗布,四邊抽扎起,中國第一頂烏紗帽就此誕生。王休仁戴著自制的小帽在街上走時(shí),引發(fā)人們的好奇與討論。

由于烏紗帽材料便宜,制作簡(jiǎn)單,式樣大方,所以后來不少人仿制著戴。這個(gè)典故在《宋書·五行志一》中可以找到相關(guān)記錄,“明帝初,司徒建安王休仁制烏紗帽,反抽帽裙,民間謂之‘司徒狀’,京邑翕然相尚。 ”

烏紗帽之民間記載

文人墨客為其吟詩作賦

很多文人墨客,也愿意以烏紗帽作為描寫對(duì)象而吟詩作賦。

曹麗芳說:“唐代詩人白居易的詩中,經(jīng)常提到烏紗帽,我們從中還可以看出它的作用。”白居易《感舊紗帽》一詩中寫道,“昔君烏紗帽,贈(zèng)我白頭翁。”這說的是烏紗帽可以當(dāng)作饋贈(zèng)朋友的禮品。白居易《同諸客嘲雪中馬上妓》一詩中還描寫到一位“銀篦穩(wěn)篸烏羅帽,花襜宜乘叱撥駒”的歌妓,原來烏紗帽還可以戴在歌妓的頭上。

宋代詩人陸游《探梅》一詩中也寫到過烏紗帽,“但判插破烏紗帽,莫記吹落黃金船。”

元代鐘嗣成有一首小曲《醉太平·落魄》,描寫一位不得志的文人的衣著是“裹一頂半新不舊烏紗帽,穿一領(lǐng)半長不短黃麻罩,系一條半聯(lián)不斷皂環(huán)絳,做一個(gè)窮風(fēng)月訓(xùn)導(dǎo)”。

在古代的一些文學(xué)作品中,也有關(guān)于烏紗帽的描寫。《水滸傳》中圣手書生蕭讓的穿戴便是“烏紗帽,白羅襕”,《西游記》第八回附錄:“小姐一見光蕊人材出眾,知是新科狀元,心內(nèi)十分歡喜,就將繡球拋下,恰打著光蕊的烏紗帽。 ”

- 下一篇: 且聽我說,如何區(qū)別漢服和影樓裝

- 上一篇: 漢服配飾之發(fā)簪的歷史