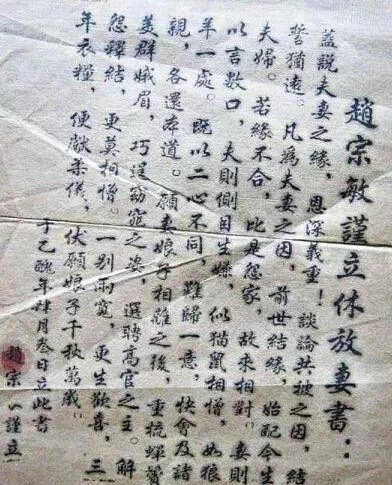

根據有關資料記載,在上個世紀初期,甘肅敦煌莫高窟出土的大量唐朝文獻中,曾意外地發現了千年以前唐朝男人所寫的“放妻書”,也就是“離婚協議書”,“協議”的內容大多如下:

“凡為夫妻之因,前世三生結緣,始配今生夫婦。夫妻相對,恰似鴛鴦,雙飛并膝,花顏共坐;兩德之美,恩愛極重,二體一心。 三載結緣,則夫婦相和;三年有怨,則來仇隙。 若結緣不合,想是前世怨家。反目生怨,故來相對。妻則一言數口,夫則反目生嫌。似貓鼠相憎,如狼羊一處。 既以二心不同,難歸一意,快會及諸親,以求一別,物色書之,各還本道。 愿妻娘子相離之后,重梳蟬鬢,美掃娥眉,巧逞窈窕之姿,選聘高官之主,弄影庭前,美效琴瑟合韻之態。 解怨釋結,更莫相憎;一別兩寬,各生歡喜。 三年衣糧,便獻柔儀。伏愿娘子千秋萬歲。”

于時某年某月某日某鄉謹立此書

大致意思是說:

夫妻結合,姻緣有定,如果我們的結合是一個錯誤,那不如痛快地分手來得超脫,離了之后,希望你打扮得漂漂亮亮的,再找個好人家。字里行間,似乎透出一絲絲的傷感之情。

最后男方還要再負擔女方三年衣糧作為曾經陪伴的補償,而結尾的“伏愿娘子千秋萬歲”,讀來更讓人忍俊不禁。

敦煌出土的這些“放妻書”,數量眾多,格式幾近相同,內容大同小異,應該是當時相關部門留下的檔案資料。

雖說“放妻書”采用的都是官方統一格式的標準文本,但也讓人感受到唐朝人的包容和釋懷,溫情和灑脫。

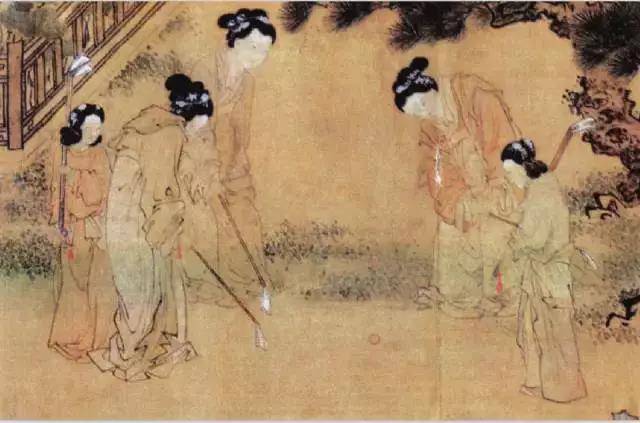

就我們以往了解的,在古代,女子通常地位較低。在很多的朝代,婦女是沒有離婚自由的,而男子卻可以任意“休妻”,“出妻”,女子卻只能忍受。同時,女子被“休”、被“出”,都被認為是奇恥大辱,改嫁更是“喪失貞節”。

一直以來,我們都認為古代女子在婚姻方面都是非常被動和悲慘的。

這些“放妻書”則證明了另一種可能。“放”意為回、歸,男方提出為“休”,但“放妻”,可能是男方提出的,也可能是女方提出的。

也就是說,唐朝時期,離婚改嫁和夫死再嫁習以為常,并未受貞節觀念的嚴重束縛,女方再嫁也不為失節。這與歷史記載的“從一而終”、”嫁雞隨雞嫁狗隨狗“形成鮮明的對照,從唐朝來看,婦女不以屢嫁為恥,唐朝的公主再嫁的就不在少數。

《唐律·戶婚》記載了關于離婚的三條規定:

一、協議離婚。指男女雙方自愿離婚的所謂“和離”,“若夫妻不相安諧而和離者,不坐”。

二、仲裁離婚。指由夫方提出的強制離婚,即所謂“出妻”。

三、強制離婚。夫妻凡發現有“義絕”和“違律結婚”者,必須強制離婚。

而敦煌出土的這些“放妻書”也側面反映了唐朝的婚姻制度。

“放妻書”的存在,說明古代人比較重視感情在婚姻中的作用,在“放妻書”中多以感情不合為理由,有時還會出現“今后將孤燕單飛”等表達悲傷的句子。

總而言之,古代離婚看來并非都是男方“休妻”那么悲慘,唐朝的這些“放妻書”讓我們見識了古代人不同尋常的包容、溫情和灑脫。

如沒特殊注明,文章均為江浙滬網絡推廣,轉載請注明來自http://www.0898bike.com/html/news/

返回列表

- 下一篇: 夢回唐朝穿什么?一探唐代服飾美學

- 上一篇: 聚焦《長安十二時辰》的唐代甲胄