上個月,電視劇《長安十二時辰》低調上線。一播出口碑爆棚,當之無愧的年度爆款,不知帶著多少人又再度回到了那個大唐盛世。再回到與唐朝之前,我想咱們有必要弄明白唐代服飾到底是怎么回事兒

故事里,上元節前夕,主人公要在十二個時辰內解救陷入死局的長安城。《長安十二時辰》的導演說,真實是對這個戲的最大的要求。他與真實較勁了一年零七個月,就為了給觀眾還原大唐盡量真實的一天。

此刻,讓我們夢回唐朝。

常言道,人靠衣服馬靠鞍。張小敬從獄中剛提出來,要去見李必時,做的第一件事兒,便是沐浴更衣。

唐朝人分沐和浴,沐是洗頭,浴是洗身體,兩者是分開的。在過去,洗頭可不像今天那么方便,通常都要很久才洗一次頭。日常就用特別細的篦子梳頭,把頭上的油泥往下刷。若真的洗頭,高級一點的洗法,弄點皂角,加些香料,調成洗頭膏。但這種洗法尋常百姓可是享受不了。尋常百姓家就用點草木灰混在水漿里,加點小蘇打,有點除污功能,簡單洗洗便可了。

張小敬的沐浴也是這般簡單,被潑了兩盆水后,嘴里被塞了片“口檀”。這口檀是為雞舌香,等同于今日的“口香糖”,早在漢代就有尚書大殿奏事,口含雞舌香清新口氣的記載。

梳洗干凈,得挑幾件得體的衣服,該如何置辦呢?

圓領袍西來的“洋裝”

唐朝男裝以圓領袍為主,圓領袍是作為所有百姓的便服和官員的常服,可謂是當時的經典款。圓領、窄袖、右衽,領口和前襟各有一枚扣袢系合,長度一般在小腿至腳面之間。男子在燕居生活中穿上它,既儒雅,又瀟灑。

圓領袍作為唐代最常見的男裝款式,卻并非中國土生土長的袍服。研究中國傳統服飾的學子們一直認為,這種袍服源自異域,最初落腳在西北,而源頭則可能是西亞。大概是借著民族融合的時代背景,這“洋服”竟順當的出現在了中國服飾體系之中,漸漸成為了我們如今熟知的模樣。

圓領袍在唐代的流行范圍之廣,程度之深,您只要看看當時的史料圖像便知。譬如這描繪了唐太宗接見吐蕃使者祿東贊的《步輦圖》,圖上四個男人身份有別,可身上都是圓領袍的打扮。

這股“圓領袍”的潮流并沒有把女性排除在外,在許多后世臨摹唐代畫作上,都可以看到身著圓領袍英姿颯爽的女子形象。圓領袍可謂是男女老少居家必備款,要瀟灑大氣的上街,選它準沒錯。

△敦煌壁畫:都督夫人太原王氏供養像,盛唐,段文杰臨摹, 敦煌研究院藏

唐人愛半臂

半臂是由漢魏時期的半袖發展而來,是一種短袖式罩衣,其實最初也是受胡服催生而出的衣服款式。唐人將時代風尚凝結于女子的“短袖”。緊身窄袖的襦衣之上,加上半臂,既可以御寒保暖,也可以起到修飾作用。

唐代半臂形式多樣,大概有以下五類,圓領套頭短款式、闊領對衽短款式、V領對衽短款式、V領交衽長款式、翻領交衽長款式,其中闊領對衽短款式較為普遍,其衣領形制為圓形,開口較低,近乎袒胸。

半臂穿在上衣之外,通常采用織錦為材料,為此還產生了一個新詞:半臂錦。據《新唐書》記載,半臂錦是揚州進貢長安的貢品。那里出產的半臂錦,花紋繁復面料精美。而這半臂也并非女子專屬,男子亦可著。

襦裙與披帛

唐代襦裙的顏色十分豐富,且用色大膽。從唐代出土的陶俑、壁畫上我們不難發現,唐人衣著偏好那些高飽和度色調的搭配,比如紅、黃、綠、紫的這些艷麗單色。除了單色群,流行的花紋樣式也很豐富。

以擷染手法制成的橫紋“暈裙”,以不同顏色布料拼接的豎紋“間色裙”,以花紋布帛裁成條狀拼接成的“花間裙”,各種顏色的鮮明對比,讓人從服飾上就能感覺得到,那個時代的富庶。

若想擁有大唐雍容幽雅的豐腴,除了這絢麗的襦裙還不夠,你還得擁有一條如虹的披帛。不信你上長安街上走走,每個美人臂間必有一條披帛纏繞。走起路時,飄然若舞,慵懶與嬌媚,就在這看似隨意的披帛中流露出來。

△畫中美人身繞披帛

發髻要高

梳個高發髻,做長安街最靚的仔

細數唐代最為流行的發髻,半翻髻、反綰樂游髻、雙環望仙髻、回鶻髻……這些發髻基本上都是高髻,不光樣式繁復,對發量的要求也很高。若要都以真發梳理,很難達到,這時候就要用假發來彌補。

唐人把假髻稱為“義髻”,制作方法和魏晉時期類似,都先用木頭或金銀鐵絲編籠作支架,內里先裹上一層黑色絲絨或黑色的動物棕毛,有的甚至不用真發制作,單以麻布為里襯,棕毛染色處理制作,精細的做工猶如真發一般。

△雙環望仙髻

帷帽與蹀躞帶

長安男女時尚單品推薦

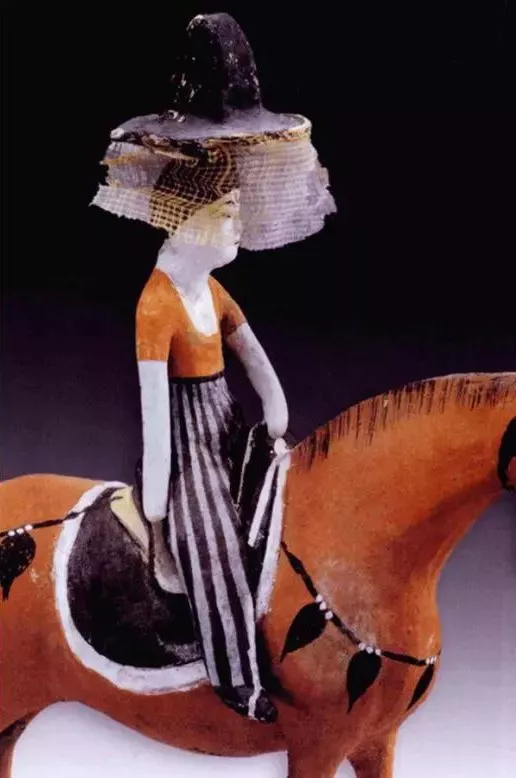

《舊唐書·輿服志》記載:“永徽之后,皆用帷帽,施裙到頸,漸為淺露。”帷帽又稱席帽,是一種高圓頂寬檐的笠帽,因帽檐周圍垂掛一圈“帷”狀的網紗而得名。

△唐代仕女騎馬俑,絲質帽裙保存完好

帷帽之所以那么廣受各層階級女子的喜愛,還要得益于它的幾處優點。首先它的帽檐寬大,既可以阻擋陽光防曬,又可阻隔沙塵,表面刷上一層桐油,還可以擋雨;其次下垂的網紗不會遮擋視線,輕便透氣;最后最重要的一點是,網紗長度及頸,不會過度遮擋女子精致打扮的妝容,反而呈現出一種猶抱琵琶半遮面的朦朧美感。

而男子所屬的時尚單品則在腰間,那便是“蹀(dié)躞(xiè)帶”,就是我們現代人所謂的皮帶。這是一種源于阿爾泰地區的新款皮帶,有皮革和金屬制成,從腰帶帶銙穿孔引出的下垂小帶,可用來掛東西。

《舊唐書·輿服志》記載,唐代五品以上官員要配蹀躞七事,七事指腰帶上懸掛佩刀、刀子、礪石、楔子、噦厥、針筒、火石帶。后來由蹀躞帶演化而來的銙帶,成了身份的標識,這銙可不能隨性而制。

唐妝

長安最熱門妝容

衣服、發髻、飾品都已穿備好,就差最后一步,如何擁有一個完美的唐妝。要知道,在唐代我們的小姐姐都是愛美的,不認真修飾一番,怎么能對得起街上的路人呢,更何況是在上元節這么熱鬧的日子里,自然是要美美打扮一番。

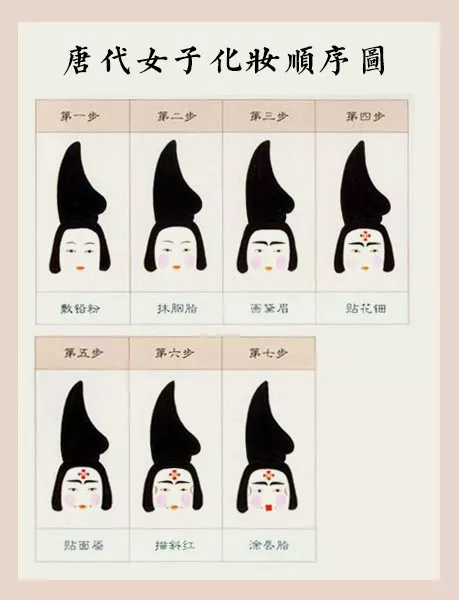

首先,敷鉛粉、摸胭脂,這些都是基礎步驟。畫黛眉才是考驗技術的時候,唐代女子很注重修眉,這妝容化得好不好,眉毛可是關鍵,她們通常剃掉原來的淡眉,刮凈額毛,用青黑色顏料畫出各種眉形,從濃粗到細淡,從八字眉到粗短的蛾眉,各種款式數之不盡。

唐代女子都喜歡梳各種高發髻,露出寬大的額頭,這時候,我們聰明的唐朝小姐姐們,會用貼花鈿的方式來修飾露出的額頭。花鈿則是用金、銀等材料做成花型貼在眉間的飾物。貼面靨,則是在面頰酒窩處的裝飾;斜紅,則是在眼角兩旁各一道紅色的月牙妝飾。

唐妝最后一步,涂唇脂,又為點唇。唐代女子的點唇名目繁多,如石榴橋、大紅春、萬金紅、露珠兒等等,但無論為哪一種,都是以追求嬌小唇形為主,豐腴的面龐配上嬌小的紅唇,色彩濃郁的面部裝飾,是那個時期特有的流行之美。

最后一點小tip,在唐代主流女子是不戴耳飾的,其實不止唐代,唐以前的各個時期,耳飾的佩戴都不是普遍行為,直到宋代以后,才開始普遍佩戴耳飾。在翻閱一些唐代壁畫和仕女圖的時候我們都不難發現,其中人物大多都不佩戴耳飾。而佩戴耳飾的大多數是外國人或外族人。

每個唐人從衣著到妝容,無不展露出那時大唐的風采。當時的長安,胡風盛行,這樣一個融匯了從歐亞大陸等各個地方文化的國際化都市,它無疑是開放且包容的。

現在很多人會覺得,唐風與和風會比較接近,特別是當《長安十二時辰》這樣一部,每個細節都在盡力還原那個時代的劇集出現時,有人竟然評價它模仿和風。小編只想對那些人說,在那個時代,是日本在模仿唐,而不是唐在模仿日本。

所有人都知道大唐是一個繁盛的時代,其實它真正地強盛,是體現在它的每一套服飾,每一幅妝容,每一個大唐人的精氣神上,正是這些一個個最基本的具象的要素組成了這個時代。

如沒特殊注明,文章均為江浙滬網絡推廣,轉載請注明來自http://www.0898bike.com/html/news/

返回列表

- 下一篇: 如夢霓裳做客安徽衛視《悅寶貝》,與你暢聊漢服新時代

- 上一篇: 唐朝式離婚 | 一別兩寬,各生歡喜