摘要:半臂,顧名思義,就是半袖,由上襦演變而來。其袖長多處于臂肘間,其形制為合領(lǐng),對襟,胸前結(jié)帶兒;穿時加于衫子之上,也有穿與袍服之內(nèi)的,為春秋之服。漢代半臂以婦女所用者居多,通常被制成大襟交領(lǐng),衣長至胯,袖長至肘,袖口寬博,并加以緣飾。魏晉...

”,是宮廷中皇后的專用服式,后來逐漸傳入民間,擴大了服用范圍。比甲盛行于明代中期,主要受青年婦女的偏愛。這種比甲從形式上看與隋唐時期的半臂有淵源關(guān)系,后來清代出現(xiàn)的馬甲就是這種比甲的變形。蒲松齡在《聊齋志異·胡大姑》中寫道:“視之,不甚修長;衣絳紅,外襲雪花比甲。”何垠注曰:“比甲,半臂也,俗呼背心。”

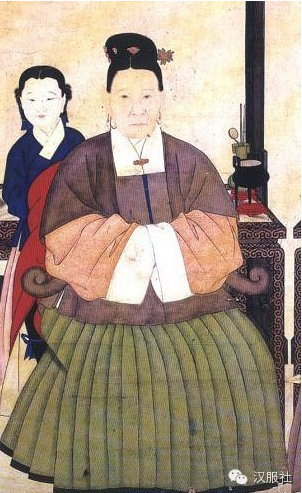

明清仍有穿著半臂的習(xí)慣。明太祖朱元璋在洪武年間曾頒令青布直身作為普通男子的章服。在清人對明人的追記中,明末的時尚常以袖的寬窄短長、衣身的長短為變化內(nèi)容。

清代出現(xiàn)了一種名曰“馬甲”或“坎肩”的服飾,這種服飾結(jié)合了裲襠和半臂的特點,又吸收了北方騎射民族的服飾風(fēng)格,以襟的各種方式和扣襟的裝飾及花紋組織為個性。馬甲于春、秋、冬季罩在衫外,老少男女皆宜。清代馬甲在裁制時多采用曲線,尤其是出手部分,往往帶有一定的彎勢,下擺底線也呈弧形。最富于變化的衣襟,除傳統(tǒng)的對襟及大襟之外,還出現(xiàn)了曲襟、一字襟,唯有襟下部被裁缺一截,曲折而下,轉(zhuǎn)角之處以紐扣紐結(jié)。一字襟背心是一種多紐扣背心,通常于胸前橫開一襟,釘紐扣7粒,左右兩腋各釘紐扣3粒,合計有13粒之多,俗稱“十三太保”或“軍機坎”,滿語稱之為“巴圖魯坎肩”。“巴圖魯”是滿語中勇士的意思。最初只有朝廷要員才有資格穿這種馬甲,作為身份顯示,后來逐漸成為一種禮服,一般官員也可以穿了。

一般男子的馬甲多緣以深色的大寬邊,紋樣裝飾以折枝團花、獸、蝙蝠以及帶有故事情節(jié)的山水人物最為常見,形成了服裝的筋骨,起到了畫龍點睛的作用。

這種背心的特點是脫卸方便,雖然穿在袍褂之內(nèi),騎馬時若覺身熱,可從外衣領(lǐng)襟處探手解開紐扣脫下,無需下馬。也因穿著便利,很快在民間流行,不分男女均可穿著。民國初年仍有人穿著,并且將其加罩在袍褂之外。

時至今天,馬甲因其實用、方便的特性依然深受人們喜愛,只是趨于簡單化,多為對襟,少了繁復(fù)的裝飾與特殊文化象征意蘊。

- 下一篇: 中國消失的服飾:褐衣

- 上一篇: 圖說漢服之:裙裳