摘要:首先我把古代帶制的演化過程分成四個階段。先秦秦漢,萌芽與成長魏晉隋唐,吸納與正名五代遼宋,融合與發展明清近代,輝煌與消失

這篇文章是我長期以來的研究成果,不僅有充分翔實的文獻資料,還有我親身實踐的作品實物。希望大家讀過后能有所收獲。

先秦秦漢,萌芽與成長

魏晉隋唐,吸納與正名

五代遼宋,融合與發展

明清近代,輝煌與消失

第一階段 先秦秦漢,萌芽與成長

先秦秦漢的帶具--帶鉤

古人衣著佩束的腰帶有大帶、革帶兩種,大帶以布帛制作用于束腰緊身,革帶多以生革為之,主要用于系佩組綬、印章、囊、刀劍等物。因革帶硬而厚實,無法同大帶一樣系結,使用時多借助于帶頭扣聯,此類帶頭通常被制成鉤狀,稱為帶鉤,省稱為鉤。帶鉤起源較早,一般認為不遲于春秋時期。《左傳》齊桓公“置射鉤而使管仲相”;《墨子·辭過》:“鑄金以為鉤,珠玉以為佩”;《荀子·禮論》:“縉紳而無鉤帶”;《莊子》“以鉤注者憚”、“竊鉤者誅”;《孟子·告子》:“金重于羽者,豈謂一鉤金與一輿羽之謂哉?”上引文獻中的“鉤”均指帶鉤。春秋戰國墓出土的帶鉤實物也不少,河南信陽長臺關楚墓出土的帶鉤與楚簡簡文互證,表明春秋戰國時期,帶鉤已被人們廣泛使用了。

在戰國中晚期的使用相當普遍,出土及傳世皆很多,很多帶鉤制作考究,鑲金嵌玉,雕銘文,美不勝收。帶鉤相當于我們現在的皮帶卡,主要用于鉤系束腰的革帶,多為男性使用。人們使用帶鉤,不僅為日常所需要,更是身份地位的象征,尤其王公貴族、社會名流所用帶鉤甚為精美,具有很高的工藝水平和藝術價值。

帶鉤質地有金、銀、銅、鐵、玉、石等多種,玉質帶鉤是其中較為珍貴的一類。關于玉帶鉤的起源,不少研究者認為始見于史前良渚文化時期。在已發現的良渚文化墓葬中,死者尸骨下半部出土一類短而寬的玉質鉤形器,正面投影呈長方形,兩端下卷,一端有兩側對鉆而成的圓孔,一端卷成彎鉤形,據此有人認為該鉤狀物就是玉帶鉤的初始形態。由于無法確知良渚時期的衣冠服飾及用玉制度、佩玉習俗,至今又未能發現良渚文化之后至西周時期的帶鉤實物,春秋之際的帶鉤與上述短寬鉤狀物形制差別較大,因而良渚文化中的此類器是否就是后世的玉帶鉤尚難以作出肯定的結論。目前所見的早期具成熟形態的玉帶鉤始見于春秋中期墓葬中,這類帶鉤已具備了鉤首、鉤身、鉤鈕三部分完整結構,其分布區域也具有一定的廣泛性。西周時期是否有玉帶鉤存在,有待于今后出土實物補證。帶鉤的出現與流行,應與古代衣冠服飾的演變有較為密切的關系。我國春秋以前的衣著形制,是上體的“衣”與“裳”分開的,到了春秋戰國時期衣冠服飾制度發生了重大變化,即開始出現上衣、下裳聯為一體的“ ”,這種服飾制度的變革使革質腰帶——革的大量使用與流行成為可能,用于扣系帶的帶鉤亦隨之大量出現并流行起來,春秋之前的帶鉤很難發現,這或與當時的衣冠服飾制度有關。

目前已知的最早玉帶鉤,出土于陜西鳳翔高莊秦墓中,年代約在春秋中期。河南固始侯古堆、湖北曾侯乙墓及山東魯國墓地出土的玉帶鉤,時代為春秋晚期至戰國初。河南泌陽官莊北崗秦墓也出土了陰刻勾連雷紋的精美玉帶鉤,中穿一金屬扁柱,是這一時期帶鉤中較為罕見者。春秋至戰國初期玉帶鉤出土量不多,分布區域小,少量帶鉤還沒有鉤鈕,有的鉤尾穿琢一方扁狀孔用以系革帶,表明這一時期應為玉帶鉤的始創階段。從總體情況看,此期玉帶鉤體型較小,長度一般不超過10厘米,最小的不足2厘米。雕琢工藝簡單,多為水禽形,鉤首向上回望,體背設鈕,素面或刻卷雷紋。鉤鈕多靠近鉤尾,隨著年代后移,鉤鈕有漸離尾部而向體中部靠近之勢,長度亦漸趨加長。

到了戰國中、晚期,玉帶鉤的制作與使用迅速發展,這一時期的玉帶鉤出土數量多、分布范圍廣、制作工藝精,其形制、長度、紋飾較前有了很大變化,但由鉤首、鉤體、鉤鈕組成的完備形態已經定型,時代特征較為明顯。體形較小的水禽形玉帶鉤依然沿用,但頭小,頸部變細,腹面為素面或上刻細陰線紋,腹背面置鈕,鈕頂端大而圓。另一類常見的細長曲棒形玉帶鉤,體長而扁寬,有的腹部呈扁柱狀,鉤首多為龍首形,龍首刻琢簡約,嘴短寬,圓眼外凸,僅見輪廓,腹面為素面或上刻幾何、獸面紋,鈕端部多方扁狀,寬度約等同鉤身。還有一類短寬形帶鉤也較流行,此類器鉤首略呈方形,頸腹部同寬,多素面,有的在鉤首或腹面刻有凸起的弦紋。這一時期玉帶鉤鉤鈕繼續遠離鉤尾而向體中央移動,多數位于距鉤尾四分之一或三分之一處,個別已移至鉤體中部位置。帶鉤長度超過10厘米的已屢見不鮮,也有個別長度超過20厘米的。

漢代是玉帶鉤制作、使用的鼎盛時期,尤其西漢時期社會用玉之風甚盛,玉帶鉤在承襲戰國同類器特征的基礎上有了長足的發展與創新。這一階段玉帶鉤制作用料考究,刀法簡約大氣,琢磨拋光細膩,紋飾線條或粗獷挺勁、簡潔精整,或嫻熟自然、圓潤流暢,盡顯獨特藝術神韻。帶鉤出土的數量之豐,形制的多變及分布區域的廣泛也是前代所無法企及的。《淮南子·說林訓》“滿堂之坐,視鉤各異”,《秦族訓》“帶不厭新,鉤不厭舊”。說明當時帶鉤使用的普遍性與形制的多樣性。前代較流行的禽鳥形帶鉤在漢代仍十分常見,但鉤首、頸部更加細長,鉤身寬而略薄,鈕端多呈扁平狀長橢圓形,整器造型夸張變形,著力突出禽鳥的動態美感,體表多面無紋。亦見紋飾精美者,

良渚文化于1936年在良渚首次發現,被譽為中華“文明曙光”。反山遺址與瑤山遺址是迄今等級最高、出土玉器數量最多、器類最為豐富、制作最為精美、最具影響力的良渚文化墓地,是良渚文化考古中最為重大的成果,曾被列為全國十大考古新發現之一。人類先民視玉為圣潔之物。良渚文化時期玉器得到空前發展。良渚文化玉器大致分為禮器、裝飾品、組裝件和雜器四大類,不僅造型端莊、品種豐富,而且有鬼斧神工的精湛技藝

良渚時期玉帶鉤(未確定)

參觀秦始皇兵馬俑時可見,秦俑腰間淺浮雕出腰帶,帶頭和帶尾通過帶鉤而連接。帶鉤一般寬3~5厘米,帶鉤飾于帶頭,帶尾有扣連帶鉤的帶孔,帶孔一般為3個,也有2個或4個的。鉤接的方法是帶頭居右,帶尾居左,帶鉤從左側帶尾孔中鉤出。皮帶用鉤的具體使用方法分為單鉤法、并鉤法、環鉤法三種。根據秦俑所使用帶鉤的實例觀察,秦俑皮帶用鉤使用了“單鉤法”,即將帶鉤鉤柄固定于皮帶的一端,鉤頭在皮帶另一端的幾個孔中選擇松緊,然后從孔中穿出。

戰國時期的帶鉤,材質高貴,工藝精美,制作十分考究。形式有多種變化,但鉤體都作S形,下面有柱。其形制有八種類型:第一種:體像螳螂之腹,鉤短,作龍首或鳥首形,下有圓柱,近于一端,柱頂圓形。第二種:腹作方形,鉤短作獸首形,下方有方柱,近于一端,柱頂較城粗大。第三種:身短鉤長。第四種:身長方形,鉤短,柱方,柱在中央。第五種:腹寬有一短鉤,背有柱。第六種:體作圓形、細長頸、短鉤,下有圓柱。第七種:體作動物形。第八種:體作琵琶形。第九種:直線鉤狀

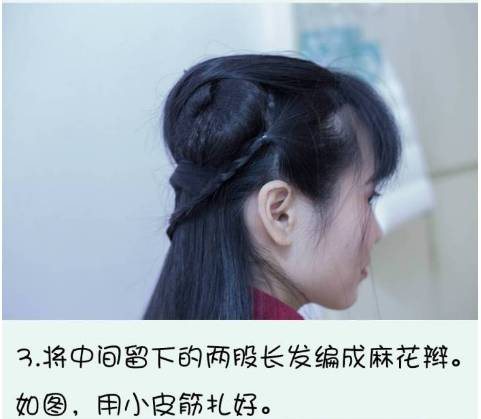

最普通的安裝方法是,把鉤鈕鑲進皮帶

看先秦秦漢的帶制,有一點需要留意,那就是在當時并沒出現用帶制度,用什么樣的帶具只跟使用者的財富有關,貴族用玉,士大夫用金,庶人用木石,都是財富多寡所致。這個時期的金玉帶鉤,做工考究,十分大氣,風格和后世明顯不同,當然也反映了當時的社會風貌和生產力狀況

東漢至魏、晉、南北朝,是帶鉤制作的衰落階段,數量銳減,類型單調。這說明此時帶鉤的實用意義在減退。這種情況一直延續到唐宋時期。

- 下一篇: 明代“吉服”的應景紋樣

- 上一篇: 中華古代帶制簡述(中)