摘要:嵇康,魏晉時(shí)期名士組合“竹林七賢”的精神領(lǐng)袖。

聽(tīng)說(shuō)自己的“偶像”嵇康隱居在山陽(yáng)縣(今河南輝縣)一片竹林,鐘會(huì)立馬放下手中庶務(wù),趕赴竹林與“偶像”相見(jiàn)。

此前,少年成名的鐘會(huì)曾撰寫(xiě)《四本論》,希望得到“偶像”的指點(diǎn)。奈何那會(huì)兒自卑,膽子小,不敢面見(jiàn)偶像,便將書(shū)冊(cè)擲于嵇康屋外,含羞而回。如今,鐘會(huì)已是朝中重臣。無(wú)論見(jiàn)誰(shuí),他都足夠驕傲。然而,當(dāng)鐘會(huì)帶著一群有學(xué)識(shí)的年輕人進(jìn)入竹林后,看到的卻是另一番景象。竹林里,嵇康與向秀正忙著打鐵,對(duì)于鐘會(huì)等人的來(lái)訪,充耳不聞。清風(fēng)吹過(guò),空氣中只有向秀拉著風(fēng)箱以及嵇康手中的大錘與生鐵碰撞發(fā)出的聲響。雙方沉默了一段時(shí)間后,大失所望的鐘會(huì)決定掉頭離開(kāi)。此時(shí)嵇康突然轉(zhuǎn)身說(shuō)道:“何所聞而來(lái)?何所見(jiàn)而去?”一句沒(méi)頭沒(méi)尾的話,嵇康本是打算用來(lái)噎走那些邀請(qǐng)自己出山的政治說(shuō)客。怎料無(wú)意間,卻讓自己的“小迷弟”鐘會(huì)聽(tīng)了去。大感羞恥的鐘會(huì),反唇相譏:“聞所聞而來(lái),見(jiàn)所見(jiàn)而去。”至此,鐘會(huì)與嵇康,算是徹底結(jié)下梁子了。

1

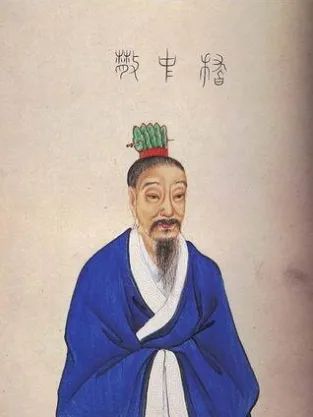

嵇康,魏晉時(shí)期名士組合“竹林七賢”的精神領(lǐng)袖。他身高七尺八寸(約為1.9米左右),風(fēng)姿特秀,見(jiàn)過(guò)他的人都說(shuō)他是“巖巖若孤松之獨(dú)立”。嵇康少時(shí)即有才名。《晉書(shū)》說(shuō)他“學(xué)不師受,博覽無(wú)不該通,長(zhǎng)好《老》《莊》”。及長(zhǎng),娶曹操的曾孫女長(zhǎng)樂(lè)亭公主為妻。用今天的話說(shuō),嵇康是妥妥的高富帥一枚。

▲嵇康(224—263?)。

但其性格“遠(yuǎn)邁不群”,因此,背景強(qiáng)大的嵇康,平生只喜歡與其他六個(gè)至交好友——阮籍、山濤、向秀、劉伶、阮咸、王戎,一起躲在竹林中喝酒、縱歌、討論人生。而嵇康的這六個(gè)“好兄弟”也絕非等閑之輩。阮籍、山濤、向秀、劉伶等人,幾乎全都是當(dāng)時(shí)著名的文藝界人士,名滿天下。他們中,每個(gè)人都有自己獨(dú)特的興趣愛(ài)好。阮籍擅長(zhǎng)賦詩(shī),阮咸擅長(zhǎng)作曲,劉伶喜歡飲酒,向秀喜談道家哲學(xué)……因七人常在云臺(tái)山下的竹林中聚會(huì),故世人將此七人稱為“竹林七賢”。“七賢”不是當(dāng)時(shí)人眼中的圣人,而是叛逆者。在儒家倫理綱常面前,他們有頗多“越矩”的行為。七人當(dāng)中,阮籍就是當(dāng)時(shí)人們眼中“荒唐”的范例。據(jù)說(shuō),阮籍家隔壁是一家小酒館,老板娘年輕貌美,阮籍和王戎常到她家買酒喝。阮籍喝醉了,就直接挨著老板娘睡覺(jué),全然不顧綱常禮法。還有一次,聽(tīng)說(shuō)附近人家有個(gè)才貌雙全的女子未及出閣便夭折了,阮籍也不顧自個(gè)跟人家到底熟不熟,跑到去世女子家中嚎啕大哭了一場(chǎng),搞得大家一臉懵逼。而喜歡飲酒的劉伶在家中喝得興起時(shí),可以直接脫光衣服,冷眼面對(duì)世人的嘲笑,醉眼朦朧地說(shuō):“我以天地為房屋,以房屋為衣褲,諸位為什么鉆到我的褲襠里來(lái)?”在這片“竹林”中,酒成了七人共同的精神寄托。然而,在品酒路上,七人卻各有千秋。嵇康喜歡小酌一杯,增加生活情調(diào)。而七人中最年長(zhǎng)的山濤卻能一口氣喝下八斗酒。阮籍一喝,也能醉個(gè)十幾天。最能耐的當(dāng)屬劉伶,他大概是七人中最能喝的,除了喝酒,他別的啥也不會(huì)。他曾對(duì)人說(shuō),如果醉倒起不來(lái)了,你們應(yīng)該就地把我埋了。除此之外,他們還經(jīng)常服用當(dāng)時(shí)流行的“毒品”——五石散。服用五石散后,會(huì)渾身發(fā)熱,精神興奮乃至癲狂,需要疾走散熱。因此,在竹林中常常能見(jiàn)到一幕:幾個(gè)酒鬼穿著寬袍大袖,觥籌交錯(cuò),開(kāi)懷暢飲。酒酣之際,或坦胸露背,或摘掉頭巾,披頭散發(fā)。看到的人都忍不住想打110。也許,對(duì)于“七賢”而言,竹林是世間僅剩可以放飛自我的凈土。因?yàn)椋谥窳种猓麄円鎸?duì)的是來(lái)自真我與性命之間爭(zhēng)斗的考驗(yàn)。

2

故事還得從嵇康16歲那年講起。彼時(shí)正值三國(guó)時(shí)期,魏明帝曹叡駕崩后,少帝曹芳登基,遺命宗室曹爽及老臣司馬懿輔政。不久,曹爽重用何晏、畢軌等人,極力排擠司馬懿。司馬氏與曹氏宗族內(nèi)部矛盾日益激化。正始十年(249年),司馬懿趁曹爽陪著少帝曹芳前往高平陵祭拜曹操之際,發(fā)動(dòng)政變,起兵控制了曹魏首都洛陽(yáng)城。在隨后長(zhǎng)達(dá)二十年的政治大清洗中,司馬氏的政敵一個(gè)個(gè)人頭落地,曹魏軍政大權(quán)落入司馬氏之手。亂世避禍,這本就是歷代知識(shí)分子慣用的生存手法。遠(yuǎn)離官場(chǎng),身處塵世,忘卻煩惱。但很多時(shí)候,你不向山走去,山也會(huì)朝你走來(lái)。隨著司馬氏的權(quán)力越來(lái)越大,他們想起了當(dāng)初曹操父子一步步逼漢獻(xiàn)帝退位的場(chǎng)景,于是也開(kāi)始招安各路名士,為以后司馬氏坐天下,貯備人才。然而,卷入這場(chǎng)突如其來(lái)的政治風(fēng)波,對(duì)于身處竹林的“七賢”而言,卻未必都是人間幸事了。至少對(duì)嵇康而言,他是極度痛苦的。從前曹氏宗族掌管天下,他好歹也是宗室貴戚一員,雖做不到與統(tǒng)治者同一步伐,但也可以躲在竹林中,采取“非暴力不合作”態(tài)度,超然世外。可如今司馬氏凌駕曹魏皇族之上,大有篡權(quán)之兆,對(duì)嵇康這種天下聞名的人才,司馬氏是不遺余力要爭(zhēng)取的。故此,便有本文開(kāi)篇時(shí)鐘會(huì)拜訪嵇康時(shí)的誤會(huì)。在嵇康看來(lái),自己目前唯一能做的便是逃避,逃到竹林里,以喝大酒、嗑猛藥、打鐵,自毀形象,逼迫司馬氏作出讓步。而與之交好的阮籍,雖沒(méi)有嵇康那樣的背景,但很顯然,打心眼里他贊同嵇康的做法。

▲阮籍(210—263)。

阮籍的父親阮瑀曾是曹操身邊的大筆桿子,頗得曹操器重。因此,在司馬家需要籠絡(luò)的天下名士中,阮籍也是掛了號(hào)的。不過(guò),阮籍的逃避并沒(méi)有像嵇康那么決絕。他奉行的逃避態(tài)度是:做事留一線,日后好相見(jiàn)。司馬昭為兒子司馬炎求取阮家女兒為妻,希望通過(guò)聯(lián)姻籠絡(luò)阮籍。阮籍無(wú)法強(qiáng)硬拒絕,只能拼命將自己灌醉,天天如此,一醉就是六十天,讓前來(lái)說(shuō)親的媒婆兩個(gè)月來(lái)一句話也說(shuō)不上。司馬氏與阮氏的聯(lián)姻無(wú)疾而終。而阮籍既沒(méi)有當(dāng)面開(kāi)罪掌權(quán)的司馬氏,也沒(méi)有因此悖逆曹氏皇族。試想一個(gè)人如果天天喝酒直至醉倒,身體承受的負(fù)荷有多大。但對(duì)阮籍而言,身體之醉,抑或是切膚之痛,又如何能抵亡國(guó)之悲。在他所作的《詠懷八十二首》中,常常以琴、鳥(niǎo)等物隱晦地表達(dá)自己對(duì)當(dāng)下社會(huì)現(xiàn)實(shí)的不滿和憤懣不已的情緒:

夜中不能寐,起坐彈鳴琴。

薄帷鑒明月,清風(fēng)吹我襟。

孤鴻號(hào)外野,翔鳥(niǎo)鳴北林。

徘徊將何見(jiàn)?憂思獨(dú)傷心。

在那個(gè)政治極度高壓的時(shí)期,阮籍的不決絕,只能讓他以借酒消愁的方式繼續(xù)著“中立”的態(tài)度。而與嵇康、阮籍相對(duì)的其他幾人,在面對(duì)招安籠絡(luò)時(shí),則選擇了一種積極的態(tài)度,支持司馬氏奪權(quán)。其中以山濤最具代表性。

▲山濤(205—283)。

相較于嵇康和阮籍,山濤與司馬氏的淵源要更加深厚。說(shuō)白了,山濤與司馬氏就是一家人,山濤的表姑是司馬懿的夫人張春華。因此,在面對(duì)司馬家族對(duì)天下名士進(jìn)行招安時(shí),山濤心理上的抵觸要小得多。司馬懿死后,司馬師掌權(quán)。憑著“親戚關(guān)系”,山濤在洛陽(yáng)拜會(huì)司馬師。作為天下的掌權(quán)人,司馬師也沒(méi)必要對(duì)這位親戚客氣。于是,在兩人第一次會(huì)面中,司馬師便直截了當(dāng)?shù)卦儐?wèn)山濤:“呂望欲仕邪?”將山濤比作姜太公,看似對(duì)山濤很尊重,實(shí)際上,是把自己當(dāng)成了周文王,而且不是周文王去找姜太公出山,是姜太公主動(dòng)上門來(lái)的。這不免有盛氣凌人的感覺(jué)。如果會(huì)談對(duì)象換作嵇康,估計(jì)兩人當(dāng)場(chǎng)便劍拔弩張了。山濤并沒(méi)有,他是個(gè)可以低頭的人。

在他選擇與司馬氏坦誠(chéng)合作的那一刻開(kāi)始,竹林當(dāng)中“非暴力不合作”的名士精神已離他遠(yuǎn)去,他勢(shì)必成為世人口中那個(gè)背信棄義之小人。

3

其實(shí),無(wú)論是嵇康、阮籍還是山濤,他們都明白司馬代曹,是時(shí)代所趨。這與當(dāng)年曹氏父子逼迫漢獻(xiàn)帝退位禪讓,如出一轍。之所以對(duì)政斗集團(tuán)的態(tài)度不同,除了與個(gè)人背景、情感因素相關(guān)之外,也源自竹林名士心中最后的一絲風(fēng)骨。自漢武帝以來(lái),“罷黜百家,獨(dú)尊儒術(shù)”已經(jīng)使儒學(xué)成了社會(huì)的主流文化思想。儒生構(gòu)成社會(huì)主要知識(shí)分子群體,登上歷史舞臺(tái)。他們紛紛離開(kāi)學(xué)堂,進(jìn)入朝堂,影響著國(guó)家的政策實(shí)施。他們中的很多人,秉承儒家忠君愛(ài)國(guó)的理念,擁有著強(qiáng)烈的歷史使命感和憂患意識(shí)。因此,在面對(duì)漢末像曹操這種梟雄“挾天子以令諸侯”時(shí),他們挺身而出,如孔子的后代、曹操的手下大名士孔融,即戳著老板的脊梁骨罵他不忠不孝。而對(duì)于掌權(quán)者而言,無(wú)論是幾十年前的曹氏還是現(xiàn)在的司馬氏,他們要的都不過(guò)是能夠影響社會(huì)風(fēng)向的士大夫階層的造勢(shì),而非真正的看重他們。對(duì)于不聽(tīng)話的士大夫,曹操做了一個(gè)很好的“表率”:把孔融滿門抄斬,以正視聽(tīng)。有鑒于此,懂得避世的士大夫們也作了轉(zhuǎn)變,既然儒家學(xué)說(shuō)已經(jīng)淪為政治輿論工具,那么干嘛還堅(jiān)守著過(guò)去的綱常倫理。于是,避禍的士大夫們套用道家老子和莊子的學(xué)說(shuō),發(fā)明出一種專門探討人生哲理與自然關(guān)系的玄學(xué),追求本真。

▲以“竹林七賢”之一阮咸命名的樂(lè)器。 圖源/圖蟲(chóng)創(chuàng)意

以嵇康為首的“竹林七賢”正是當(dāng)時(shí)全天下數(shù)一數(shù)二的玄學(xué)家。如阮籍在著作《大人先生傳》中提出,“蓋無(wú)君而庶物定,無(wú)臣而萬(wàn)事理,保身修性,不違其紀(jì)”,主張以“無(wú)君”的虛曠之心對(duì)待世俗名教。嵇康則在《釋弘論》中提出了玄學(xué)最具代表性的口號(hào):“越名教而任自然。”所謂名教,即以儒家學(xué)說(shuō)為名,教化世人遵從統(tǒng)治階層的命令。說(shuō)白了就是利用儒家學(xué)說(shuō)的部分原理,來(lái)證明司馬氏篡位的合法性。嵇康公然宣傳“越名教而任自然”,很顯然是正