摘要:在講清末民初的事兒之前,先來說說清初的事。當時剃發易服已經進行數年,人都被殺得差不多了,抗清勢力越來越式微,堅決抗清的黃宗羲似乎也“妥協”了,剃發易服,入了世,雖然不愿意當清朝的官,但也沒選擇就義,而是講學于鄉間。

在講清末民初的事兒之前,先來說說清初的事。當時剃發易服已經進行數年,人都被殺得差不多了,抗清勢力越來越式微,堅決抗清的黃宗羲似乎也“妥協”了,剃發易服,入了世,雖然不愿意當清朝的官,但也沒選擇就義,而是講學于鄉間。

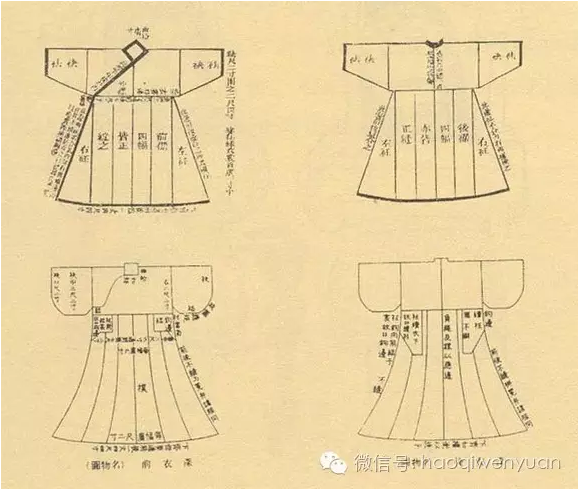

在這期間,黃宗羲寫了很多著作,其中有一篇名為《深衣考》網上曾有人寫《從黃宗羲作<深衣考>想到的》一篇文章,思考黃宗羲當時為什么選擇“活下去”——因為他選擇了活下去,所以很多明朝的思想、著作,才經由他的手保留了下來。而《深衣考》一篇也得以保留,后又有江永書《深衣考誤》雖不知在清朝兩百年里,有沒有人敢于偷偷制作深衣,但至少在清末,人們總算還能在一片狼藉中發現被保存下來的“火種”。

說這兩段主要是為了做一個連接,一個在歷史上不明顯,但是確實存在的“清朝時期漢服傳承歷史”。《深衣考》是一,二是“十從十不從”。

“十從十不從”沒有官方文件記載,但是很顯然一直到如今,家中的老人都會做被稱作“和尚衫”、“毛衫”的嬰兒漢服,一些偏遠地區的老婆婆年輕時也曾穿過“道士領”襖子什么的。以及真的道士和和尚的衣服,戲劇中的衣服,表明確實有“十從十不從”這樣的抗爭——是妥協,但也是抗爭。

漢服復興,對于歷史來說,并不是什么新鮮話題,自從剃發易服,“漢服復興”就一直存在,只是規模的大小罷了。在這個時代,我們是先行者,但是在歷史上,我們不是先行者,我們并不孤單。

到了清末,革命黨人開始登上中國的歷史舞臺。在革命黨人中,章太炎扮演了一個重要的角色。《大儒章太炎》一書中有如下記載:

之后,辛亥革命開始。浙江麗水光復時,有兩人“頭帶方巾,身穿明代古裝,腰佩龍泉寶劍,站在街頭歡迎。”(《辛亥革命在麗水》《辛亥革命回憶錄》第4集)

雖然不知道這兩位前輩是誰,歷史沒有記載下他們的名字,或者照片……但是可以推想的是,在當時,他們絕對不是孤單的。

- 下一篇: 濟南府學文廟內穿漢服拍照被驅趕 對圣人不尊重?

- 上一篇: 當代漢服的復興需要與朝代發燒友劃清界限