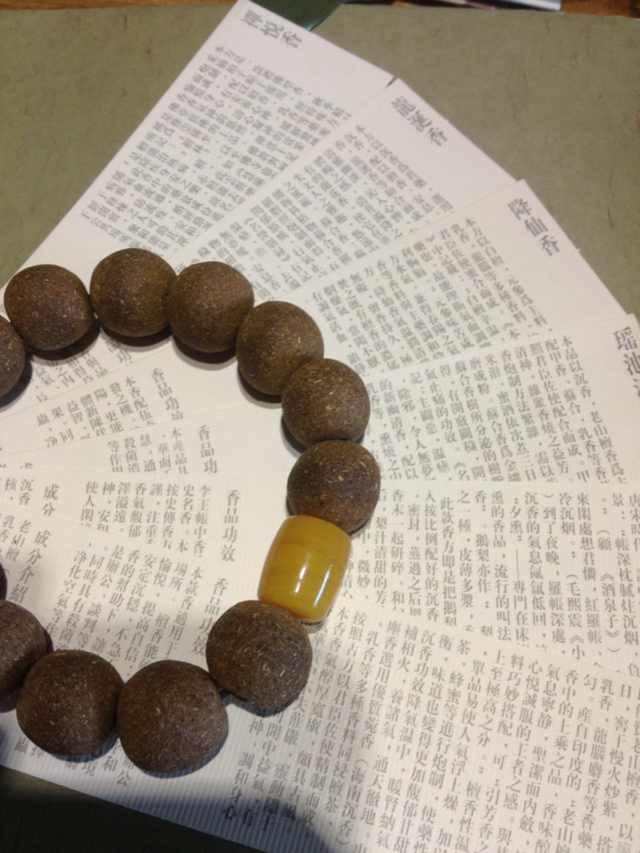

摘要:香按形制劃分為線香、塔香、盤香、香丸、香粉、香餅等,還可按配方分為合方香和單品香。單品香基本保持香料的原態(tài),如塊狀、條狀或粉末狀,或是制成線香、盤香等。

香之為用大矣!

在我們的歷史中,用香形式豐富多彩,幾乎涉及到衣食住行各個方面。

香按形制劃分為線香、塔香、盤香、香丸、香粉、香餅等,還可按配方分為合方香和單品香。單品香基本保持香料的原態(tài),如塊狀、條狀或粉末狀,或是制成線香、盤香等。

單品香使用單一香料,味道與養(yǎng)生功效都得不到最好的發(fā)揮,而且某些香料,如檀香容易使人氣浮上燥,故而不適于單獨使用。傳統(tǒng)香品大多屬于合方香,不僅選取天然香藥做原料,更要有合理的配比、嚴(yán)格的炮制方法和制作工藝,因此傳統(tǒng)香均有一定香薰養(yǎng)生的功效。

一款合方香品的制作工序之復(fù)雜,要求之高,幾乎是中國傳統(tǒng)文化的濃縮。合香之妙,最重要在於各香之間的合和,窨造、熏修之法均能配合得宜,每一款傳統(tǒng)香方,都要根據(jù)香藥的綜合藥性,按君、臣、佐、輔的原理和合而成,制作過程既分陰陽又和五行,不同的香藥采摘時間亦有嚴(yán)格的限制。和香師還須通曉藥理,在香藥炮制及配伍過程中導(dǎo)順治逆,整合藥性,理氣調(diào)味,使組方的效果更加理想,上好的香品還須擇時擇地和香,并經(jīng)過窖藏,深度地和其藥性才能成為香中佳品。

傳統(tǒng)手工制香的原則是使香養(yǎng)神養(yǎng)生開竅益智,秉承修身養(yǎng)性之理,選材精良、配方嚴(yán)謹(jǐn)和制作工藝精湛方能盡揮其能。傳統(tǒng)制作工藝包括“煮、蒸、炒、灸、炮、烘焙、水飛、煉蜜、煆炭、合香、搗香、收香、窖藏”等幾十道工序,全部由和香師手工制作而成,使之達(dá)到對人體最有利的狀態(tài),以至于身心安和,與天地同化。香氣具有易滲透、高流動性和高吸入性的特點,可以通過皮膚和口鼻的吸入達(dá)到被人體吸收的效果。香藥的治療原理即是利用純天然藥物的芳香氣味及治愈能力,經(jīng)由人的嗅覺器官或皮膚的吸收,通過神經(jīng)和循環(huán)系統(tǒng)產(chǎn)生作用,使人的身體、心理、精神三者達(dá)到平衡和統(tǒng)一。所謂: 「不徒為熏潔也,五臟惟脾喜香,以養(yǎng)鼻通神觀,而去尤疾焉。」顏博文《香史》序「合和窨造自有佳處,惟深得三昧者,乃盡其妙。」

中國香學(xué)之道是華夏祖先在幾千年的生活實踐中逐步形成的,它是一個融哲學(xué)思想、文化、醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、養(yǎng)生、美學(xué)、工藝制作等為一體的系統(tǒng)學(xué)說。 從中醫(yī)藥學(xué)的角度來說,香療當(dāng)屬外治法中的“氣味療法”。各種木本或草本類的芳香藥物,通過燃燒所產(chǎn)生的氣味,可起到免疫避邪、殺菌消毒、醒神益智、潤肺寧心等作用。香者,天地之正氣也,故能辟惡而殺毒,疫癥是穢氣所致,預(yù)防疫癥需扶正驅(qū)邪、芳香辟穢。在古方記載中包括了香藥藥飲、熏治、佩帶、焚燒等各種方法,應(yīng)用范圍亦涉及熏衣、防疫、祛穢、醒神、治疾等多個方面。

香是本性的食糧,是頤養(yǎng)性情、啟迪才思的妙物,又是祛疫辟穢、安神正魄的良藥。從修行的根本上來看,無論是佛家、道家、儒家都是以“本性”的提升與圓滿為本根的——佛家講“明心見性”為佛;道家講“修真煉性”成真;儒家則是“養(yǎng)德盡性”至圣。道由心學(xué),心假香傳;香達(dá)天道,感而遂通。誦經(jīng)、坐禪無一不是為了返現(xiàn)本性的自我,強(qiáng)調(diào)在其過程中用香也正是為了更有效的實現(xiàn)這一目的。香、花、茶、餅、果,香排第一位,在宗教禮儀中具有重要的地位。

佛家認(rèn)為,香于人的智慧、德性有特殊的關(guān)系,妙香與圓滿的智慧相通相契。佛家自古就提倡在打坐、誦經(jīng)等修持功課中使用熏香,在寺院內(nèi)外也是處處熏香,以營造好的修煉環(huán)境。而且對香的品類也是精心選擇,不僅使用上等的單品香料,還要按照特定的配方調(diào)和制作更適用于修煉的合香。據(jù)經(jīng)書記載,佛于說法之時,周身毫毛孔竅會散出妙香,而且其香能普熏十方,震動三界。故在佛教的經(jīng)文中,常用香來譬喻證道者的心德。

醫(yī)、道用香

道家認(rèn)為香可以輔助修道,東晉《太丹隱書洞真玄經(jīng)》曰“燒青木香及熏陸安息膠于寢處頭首之間者,以開通五濁之臭,止地上魔邪之氣,直上沖天四十里”;北魏道士寇謙之為每種齋儀都規(guī)定了相應(yīng)的儀式,凡求愿、治病、超度亡靈等都須先起香火、拈香訴愿。葛洪《抱樸子內(nèi)篇。黃白》載煉丹、齋醮時須焚香:“凡作黃白,皆立太乙、玄女、老子坐醮祭,如作九丹法,常燒五香,香不絕。”

【四和香】

沈檀(各一兩) 腦麝(各一錢)

如常法燒。

【古龍涎香】

古蠟沉(十兩) 拂手香(十兩) 郁金顏香 (三兩) 蕃梔子(二兩) 龍涎(一兩)梅花腦(一兩半另研)

右為細(xì)末,入麝香二兩,煉蜜和勻,捻餅子爇之。

【藏春香(武)】

沈香(二兩) 檀香(二兩,酒浸一宿) 乳香(二兩)丁香(二兩)降真(制過者一兩) 欖油(三錢)龍腦(一分)麝香(一分)

右各為細(xì)末,將蜜入黃甘菊一兩四錢、玄參三分銼,同入瓶內(nèi),重湯煮半日,濾去菊與玄參不用,以白梅二十個水煮,令浮去核,取肉研入熟蜜勻拌,眾香於瓶內(nèi),久窨可爇。

- 下一篇: 天涯在小樓:一個人的祭禮

- 上一篇: 淺談漢服復(fù)興與傳統(tǒng)文化及審美