摘要:平日無論是看電視劇,還是看電影,但凡宋朝的皇帝、官員出場,他們的帽子上兩根長長的‘翅膀’總是很搶眼。

平日無論是看電視劇,還是看電影,但凡宋朝的皇帝、官員出場,他們的帽子上兩根長長的‘翅膀’總是很搶眼。

小編檢索宋代官帽,網絡上鋪天蓋的信息,直指宋太祖趙匡胤是這種官帽原創“設計師”。

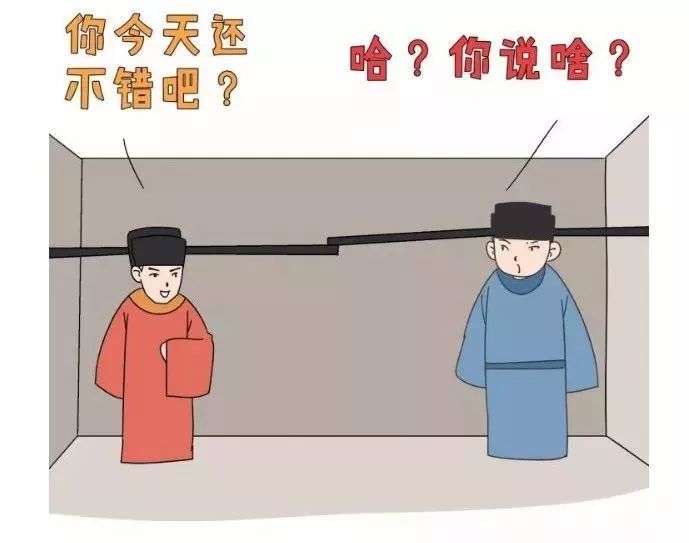

趙匡胤黃袍加身登基以后,大臣們還沒習慣角色的轉換,總是沒尊沒卑。某天,趙匡胤見官員上朝交頭接耳,勃然大怒,心生一計,下旨開發出一種特別的帽子,兩邊加兩根長長的翅子,專供官員上朝使用,“防止朝臣在上朝的時候交頭接耳,竊竊私語,品論朝政”。

聽起來讓人覺得恍然大悟,很有道理。

實際上,這只是后人杜撰出來的一個故事。

提到這種長著長長翅膀的官帽,

不得不說個故事

宋朝某一天,宰相寇準微服出行視察民情。他著青衣、戴小帽,扮成書生模樣,在京都東京(河南開封)私訪。當他和一個老人家談話時,老人家對他卑躬屈膝、跪拜迎送,出異乎異常的恭謙。

寇準感到奇怪,就故意說道:“老先生,鄙人乃一介書生,請你隨便些吧。”老人家笑著說:“相公莫非隱瞞自己身份?你可是朝廷的命官啊!”寇準一聽更加疑惑:“我和你老素不相識,怎么說我是朝廷命官呢?”老頭子說:“相公,剛才你通過狹巷時側身左顧右盼,生怕有東西碰著你的帽子。你要不是常戴長翅帽,哪會有這樣的習慣動作?”

長腳幞(fu)頭北宋之前早已有之!

“長翅膀”原來只是固定帽子的帶子,其實早在宋太祖之前上百年,這兩條帶子就已經逐漸夸張伸長,人們以其長、挺為美,經歷百年的逐漸變長過程。

這種“ 官帽 ”從隋唐時的幞頭演變而來,宋代正式文獻中也依然直接稱為“幞頭”或“折上巾”。

▲ 幞頭后面打結的兩個角,就是“長耳朵”的前身。

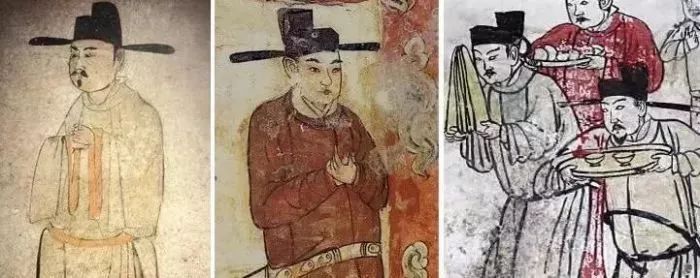

▲ 晚唐、五代的各種幞頭腳,從短腳到八字、到平直、到上翹沖天,各種夸張都有。

▲ 晚唐五代壁畫中的幞頭,幾乎360度各種角度都有,平角也很流行。

從上圖可知,初唐到晚唐三百年間,幞頭腳變得越來越長,并且加了骨架,拗成各種固定造型。

早在趙匡胤之前的晚唐、五代,就已經廣泛流行各種夸張的幞頭腳造型,其中就包括平直的展角,長度已經超過肩膀,和北宋類似了。

關于幞頭,宋代的官方文獻以及文人筆記里本就有很多論述,但在諸多宋代文獻中,沒有一處提及展角幞頭是由本朝宋太祖為官員而發明。

宋代程大昌在《 演繁露 》中說:“幞頭之制,裁紗覆首,盡韜其發,兩腳系腦后……其改為硬腳,史不載所始,莫知其的,自何時也。”

宋代魏了翁《古今考》說:“ 五代至宋以幞頭為首飾,漆紗為之,橫長其帶 。”

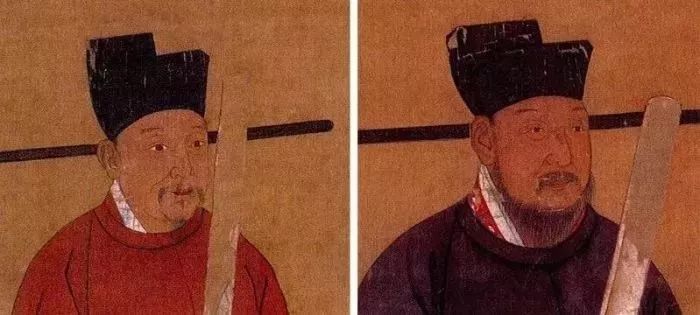

在宋代,皇帝和臣下都通用這種平腳幞頭。

▲ 五代、遼、宋壁畫繪畫中人物戴展角幞頭

各種宋代文獻里面,也都記錄了展角幞頭其實是上下通用的帽子。《宋史·輿服志》說“五代漸變平直。國朝之制,君臣通服平腳……平施兩腳,以鐵為之”,皇帝和臣下都通用這種平腳幞頭。

到了元明時代,就變成官員公服專用的一種帽子而不被日常使用。又因為過長不方便而在明代越用越少,逐漸消失。

至于防止交頭接耳這種說法,其實最早出自元初人所寫的《席上腐談》:“宋又橫兩腳,以鐵線張之,庶免朝見之時偶語。”認為平橫的兩腳起到避免朝見時“偶語”的功能。

而《席上腐談》被古人評為“詞意多膚淺無稽”,說法“多附會穿鑿不足據”,由此可見此說法只是后人的演繹。至于附會到趙匡胤身上,就是更加晚近的編造演繹,不可當真了。

- 下一篇: 【人文歷史】唐后宮姐妹團大型“買醉”現場

- 上一篇: 【知識分享】苦夏難熬,古人如何過夏天!