摘要:良渚古城遺址位于浙江省杭州市余杭區,距今已有5300-4300年歷史。

2019年的世界遺產大會,將于6月30日至7月10日在阿塞拜疆巴庫舉行,這次中國申報的項目是良渚古城遺址。

良渚古城遺址位于浙江省杭州市余杭區,距今已有5300-4300年歷史,系目前長江流域、中國境內乃至整個東亞地區規模最大、年代最早、功能最復雜完整的史前城市文明。由于時代久遠,良渚古城遺址還存在著一些未解之謎,我們將通過一些考古專家的發掘研究成果,為大家揭開古城的城墻之內——王城先民們住、食、行、樂的神秘面紗。

住篇:安身立命知何處

選址之謎

縱觀我國歷史,都城的選擇對每個政權都至關重要。我國都城所在地的選擇原則,通常情況下需要具備如下幾個重要的地理因素:

第一個因素是探求國土的中心點——不是數學上確切的求中,但也不會偏離太多。

第二個因素是要利用交通要沖。

第三個因素是憑恃險要的地勢,正如《易·習坎》所說:“王公設險,以守其國。"這里所說的險,指的是地險,也就是山川丘陵的險要去處。例如,公元690年,武則天遷都洛陽,正式稱帝,廢“唐”立“周”。在“西北長安”和“東都洛陽”之間,她為何選擇了后者?因為洛陽有100多公里的崤山阻隔,易守難攻,這道天然屏障可以有效阻擋敵軍。并且,長安位置較偏,對全國的掌控力不夠,而洛陽位于當時的國土中心位置,還掌握了運河這條溝通長江南北的動脈。

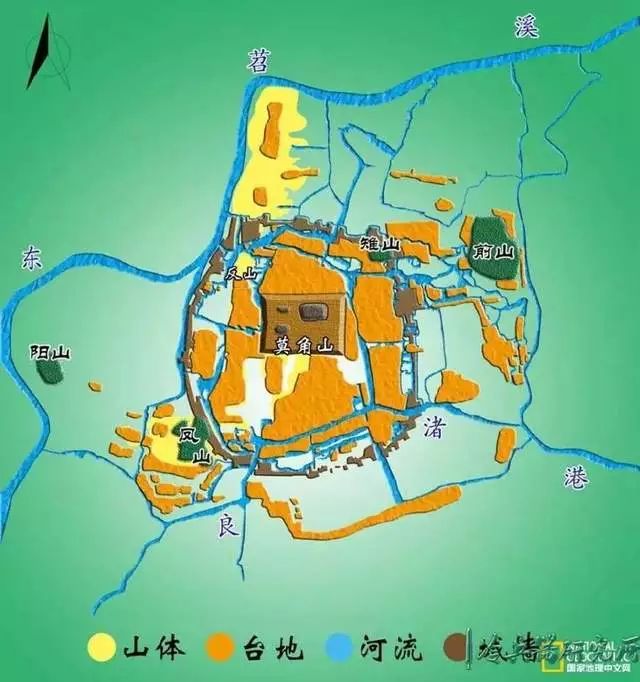

而在良渚遺址區內,有一座面積290萬平方米的王城,與北京頤和園規模差不多。這座王城,大致以良渚遺址區的莫角山遺址為中心,東西長約1500-1700米,南北長約1800-1900米,略呈圓角長方形,正南北方向。

但它的選址,似乎頗不合常理:首先,定都此處不符合“探求國土中心點原則”。因良渚地區位于中國長江中下游,范圍約等于目前江浙滬的區塊,但王城遺址地處浙西丘陵山地(天目山余脈)和杭嘉湖平原的過渡地帶。這樣選址,明顯“偏心”。

同時,在“險要地勢”這個方面,良渚王城選址也令人意外。今天如果你朝著王城遺址走去,會發現那是一望無垠的平原。現在這樣,幾千年前應該也是如此。這也就是說,良渚王城附近根本沒有崇山峻嶺和大河急流,幾無可以依賴的險要地勢。

這不由得令人迷惑:良渚先民怎么會在這個地方建造王城?

良渚王城有九座城門,但只有一座旱門,剩余八座皆為水門。這是因為當時的畜力運輸尚未普及,輪式交通工具還沒被創造出來。而王城中人群大規模聚集,需要足夠的物資供給,于是良渚人的物資交換一般依賴于短途人力和遠途水運運輸。恰好,王城所在的杭嘉湖平原水網密布、河道眾多——在優越的水上交通環境中,無論是主食稻谷,還是建筑材料,或者陶器等日用品,都可以通過水路交通運輸到城內。

因此,良渚王城之所以建在我們如今所見的地區,專家推測交通因素占了很大的比重。

城墻之謎

作為我國都城最有力的防御設施之一,城墻具有一些共同特征:墻體很高,四壁陡峭難以攀爬;城墻上面是平整的通道,通道中不允許修筑房屋住宿;城墻通常是四面閉合,類似于規整的四方體。

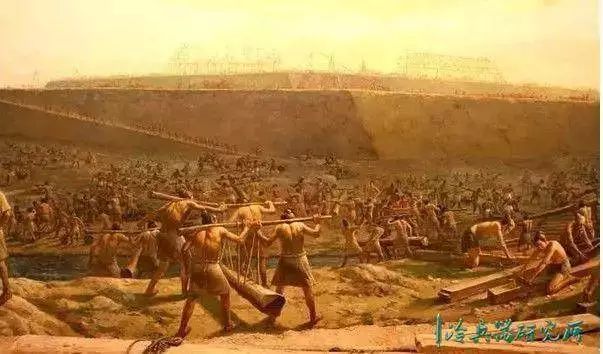

與常規的都城城墻相比,良渚王城的城墻顯然很不“達標”。首先,它并不完全由壘石夯土圍合,而是與四周的低矮山丘連接而成:北城墻充分利用黃泥山和饅頭山兩座黃土山;東端利用雉山作為制高點;西城墻以鳳山及北部低矮山體夯筑而成。這樣一段墻一段山的城墻,根本不存在“閉合”,無法有效隔離人群。其次,城墻與山體連接處,并未顯示出陡峭壁體的跡象,而是異常低緩,據考古人員稱,城墻朝外的坡度只有約30°,朝內的坡度也不過約45°。也就是說,人們能夠輕易地從兩側行走到頂部。為此,有人戲稱,那不過是一個“巨大的滑滑梯”。

為什么良渚先民會造出這么一座毫無防御功能的城墻?當時良渚王城的城墻,可能出于宗教目的而修建。先民通過修筑比一般建筑物更高大醒目的墻體,襯托這座城池的宏偉莊嚴。如果結合良渚發達的水上交通,那些后世用以抵御外敵的城墻,也許只是良渚人用來與外界交流,并倉儲轉運物資的。另外,也有專家根據城墻上面發現的房屋基址推斷,當時的城墻可能還具備居住功能,因為良渚城墻的寬度有40-60米,與今天50米短跑賽道的長度差不多,可以并列建造好幾幢房子。

王陵之謎

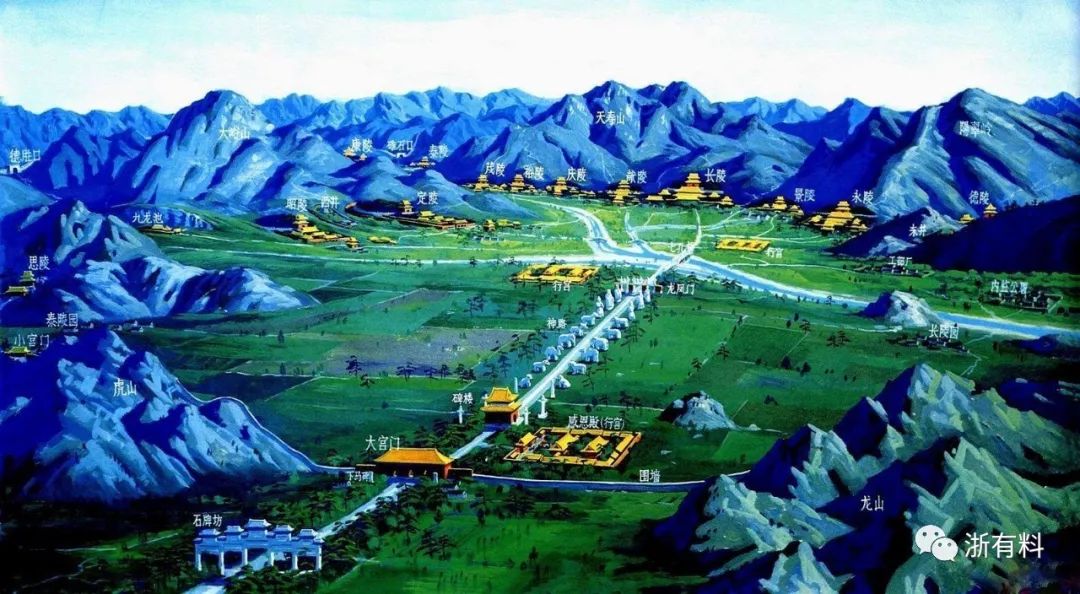

我國古代帝陵選址很講究“規矩”:必須依山而陵,后續帝王還要葬在附近。所以帝陵通常面積廣闊,位于皇城之外,遠離城市核心生活區。例如明十三陵:此地距離北京約50公里,處于東、西、北三面環山的小盆地之中,自永樂七年(1409)五月始作長陵,到最后一帝崇禎葬入思陵止,期間230多年共埋葬了十三位皇帝。

在良渚莫角山遺址西北部被發現的反山王陵,根據其出土器物至高無上的等級與配伍,研究人員推測埋葬的死者應該是良渚王國的統治階層,甚至是國王與王后。

但這座王陵卻“不同尋常”:首先,它與宮殿區直線距離竟然不到一公里,而且同處于王城內。讓陰陽相隔的人們做鄰居,這明顯違背了王陵選址原則,也是我國自古以來較為忌諱的。其次,這座王陵并沒有依山而建,它本身就是一座低矮山丘,當地人稱之為“反山”,因此被命名為”反山王陵”。最讓人感到迷惑的是,歷經多年考古發掘,到目前為止,良渚尚未發現其他堪稱王陵的墓葬群,只有反山王陵孤立存在。

專家猜測,這可能因為當時還沒有形成所謂的“風水”或選址觀念體系。位于河南安陽的殷墟王陵,是我國目前已知最早、最完整的王陵墓葬群,被人們認為”開創了中國帝王陵寢制度的先河”,驗證了后世王陵的那一套規則。而良渚文明,比殷商王朝(約公元前1600年—公元前1046年)早了至少兩千年,所以有所不同應屬正常。

食篇:百事隨緣飲食鮮

主食之謎

在都城定居,首先要解決頭等大事——吃飯。隋煬帝登上皇座后不久,就開始為糧食問題傷腦筋。皇城中人自己不種田,糧食供應很大程度上要靠南方的漕運。然而,長安城外交通地勢復雜,經水路到達長安的糧食數量很有限。每當關中遇到災荒,官民就推推搡搡地到洛陽就食。終于,公元605年,隋煬帝下令開鑿運河。就在第二年,國家糧倉“回洛倉”興建。據考古發現,回洛倉約有糧倉220座。按分布規律推斷,隋時約有倉窖700多座,總糧食儲量可達4億斤。隋唐時期,我國的總人口才四五千萬,而“回洛倉"既非最大的,也非唯一的糧倉。可見,都城儲糧一般超過人們實際需求量。

回洛倉C47窖,儲糧空間充足

回到5300-4300年前的良渚王城,經研究人員測算,城內及外郭的人口規模在9000-14000人左右;外圍的人口則在7000-10000人之間。而通過王城內的考古發掘,人們在宮殿區的莫角山臺地東坡,發現了大量堆積的炭化稻谷,從而判斷這一片應建有大型糧倉,考古人員將其稱為"皇家糧倉”。這說明,當時已大規模囤積糧食,供城內王族與居民食用。

然而,專家推測良渚的這個糧倉中只有約數十萬斤的稻谷。如果按每人每天一斤稻谷的食用量計算,一年下來良渚王城的居民需要消耗不少于300萬斤稻谷,光靠存糧顯然行不通。而且,在良渚王城遺址區內沒發現任何有過稻田的痕跡,那他們又是怎么解決吃飯問題的呢?

從良渚周圍更廣闊的范圍來說,當時的杭嘉湖平原都是糧食產區,生產的稻谷依靠水運被源源不斷地送到良渚王城,以備貴族和手工業者儲存食用,這完全說得通。

飲水之謎

水是生命之源,據說人類三天不飲水,就會有性命之虞。對目前的我們來說,擰開水龍頭即可續命。而古人想要獲取飲用水,主要靠挽起袖子動手鑿井。同在江南水鄉的蘇州澄湖遺址,展示了5500年前人類生活的痕跡。這里有原始村落和水稻田等地貌遺址,更重要的是考古發掘了水井402口。這個數量,足夠解決當時居地人們的飲水難題。同時,除了飲水,水井還有更多意義:原本生活在江河、湖泊旁的人群,可以在鑿井技術的支持下離開水源,選擇更適合居住的地方。

口字型大井,木構井架,浙江余杭廟前遺址出土,良渚博物院藏

據已知的資料顯示,良渚有一座由許多粗大方木圍合成口字型疊砌而成的大井,再結合其他水井遺址,不難推斷,良渚人也通過鑿井來獲取飲用水。可在目前考古發掘范圍內,這些數量的水井,根本難以支撐城中居民日常用水。

水井不足,河水不行,那良渚王城的居民到底如何解決飲水問題?

從已出土的陶器看,當時的居民,雖不具備燒制今天的大水缸的技術,但生產出了很多體量較大的陶尊。有些陶尊的直徑達到42厘米,高度達到33厘米,容積大約能達40多升,但至少夠人們解決幾天的用水需求。

由此我們可以推斷出,良渚先民們會通過水井解決一部分飲水需求,同時會使用大型陶尊在多雨的江南承接雨水,也會用它們來實現河水的存儲與凈化。

進食之謎

在我國,每逢年節,家家戶戶都是眾人舉筷,同享佳肴。往回追溯,我們會發現唐宋以來的畫卷里,留下的都是君臣、家人共食的團圓畫面。

在良渚

- 下一篇: 【人文歷史】南唐后主李煜,居然是宋徽宗的偶像,書畫早

- 上一篇: 【人文歷史】劉禹錫:成年人從不崩潰