摘要:我國古代原本是沒有椅子的,也沒有現代吃飯用的大圓桌,人們普遍都是跪坐著交談、讀書、吃飯、休息等。可以說,中國古人初始的生活起居狀態就是一種“平面風格”——席地而坐,擇地而臥,身體受力重心不離“地面”。

我國古代原本是沒有椅子的,也沒有現代吃飯用的大圓桌,人們普遍都是跪坐著交談、讀書、吃飯、休息等。可以說,中國古人初始的生活起居狀態就是一種“平面風格”——席地而坐,擇地而臥,身體受力重心不離“地面”。但是,自從西方的椅子傳入中國后,就改變了中國人的起居方式,將“平面”變為“立體”。

椅子改變了中國人的起居方式

與“平面”相對的,是西方人的“立體”起居方式——即身體重心離地,以椅、凳作為支撐工具。

其實,人類很早就學會坐了。第一把椅子出現于石器時期,椅子應該是從凳子發展而來的,貫穿于“蘇美爾文明”整個時期,椅子都在使用。古埃及文明一開始就有椅子,古埃及的椅子發展已經很豐富,皇室椅子的制作非常精美,扶手和靠背都已完整出現。下圖是古王國第4王朝胡夫法老的母親Hetepheres I的椅子(大約4500年前),是從吉薩金字塔旁邊的一個墓中出土的。

椅子相對于中國古老的文明來說,完全屬于舶來品,自從椅子進入中國并被普及以后,中國人的起居方式,也就漸漸由平面變為立體,由席地而坐變為垂足高坐。中國人從席地而坐到習慣垂足坐椅,其過渡時間大致在五代至北宋之間。

我們今天的中國人早已習慣坐著椅子、伴著高高的桌子生活,其實這本是“西式”的起居方式,西式起居與中國文明結合,博大包容之下或許亦多少有著原生文明的失落。

但只要想一想,那時的人們長期以來在地上生活慣了,對于平民老百姓而言實在沒必要在居室里增添這么一個多余物件,而且也缺乏來源渠道。因此終唐一代,椅凳并沒有影響、改變大部分人的生活習慣。而大規模使用椅子始于宋朝,這基本成為共識。

從席地跪坐到垂足胡坐

唐代以前的人們,在室內仍以席為主,人們的主流坐姿仍然是席地而坐。需要一提的是,席地坐也是有規矩的,必須跪坐,當時稱之為正坐。

跪坐就是臀部放于腳跟上,上身挺直,雙手規矩的放于膝上,身體氣質端莊,目不斜視。有時為了表達說話的鄭重,臀部離開腳跟,叫做“長跪”,也叫“起”。在《后漢書·列女傳》中“樂羊子妻”勸丈夫拾金不昧時,就用這個姿勢說話。

有句成語叫“促膝談心”,是說兩個人跪坐在地上的席子上談話交流,越談越親密,不知不覺地越來越近,膝蓋都碰到一起了。在今天,人們用“促膝談心”來形容親密地交談心里話。

至于隨意地盤腿而坐,古人稱胡坐。同樣是坐地,“正坐”與“胡坐”相差很大。胡坐以卑賤不恭的臀部著地,把“不潔”的足部正面示人,無論對自然還是對他人的恭敬都大打折扣。因此很長時間里,胡坐被華夏禮儀看作失禮的表現(胡坐,顧名思義即胡人的坐姿)。

為什么說椅子讓中國走向衰落

跪坐才是華夏古人的標準坐姿。雖然進入隋唐后,中國進入了歷史上最具有文化包容力和兼容并蓄的時代,社會已經不那樣強烈地排斥胡坐了,但是跪坐(正坐)仍具有傳統禮法的地位。不過唐朝后期,文人的地位越來越低,武夫占據了社會的統治階層,社會風氣日漸墮落,大唐迅速走向衰亡,可能與“胡坐”越來越流行有著巨大關系,后文會說到原因。

關鍵的變革發生在宋朝

宋朝社會,隨著市民階層的崛起,中國進入平民時代,市井的活躍,經濟的繁榮,使椅子終于在全社會普及開來,以至上至皇家,下至平民,都坐到了椅子上生活,中國人的起居方式終于發生根本性變化——從“平面”變成了“立體”。

這種改革給中國人帶來了深刻的影響,不要小看這個變化,它對中華文明的發展產生了巨大的影響,不但影響了建筑風格、社會習俗、生活方式等,更徹底改變了中國人的心理和精神氣質,讓中華璀璨的文明進程走向衰落。宋朝以后,中國人的思維從此漸趨僵死、老邁、枯燥、壓抑……

椅子的舶來,使跪坐消亡

由于不坐地了,所以就用不著脫鞋了,中國人曾跟日韓人一樣的除履席居的習慣就此革除。而由于坐在椅子上比坐在地上高出了許多,所以桌案也必須升高以求適應,桌子高了,一系列的家具也隨之升高,相應的,房間窗戶也要升高,進而導致建筑結構的變化等等……

但這些都不是最重要的變化,從“跪坐”到“椅坐”, “立體”起居徹底改變了中國人的心理和精神氣質。

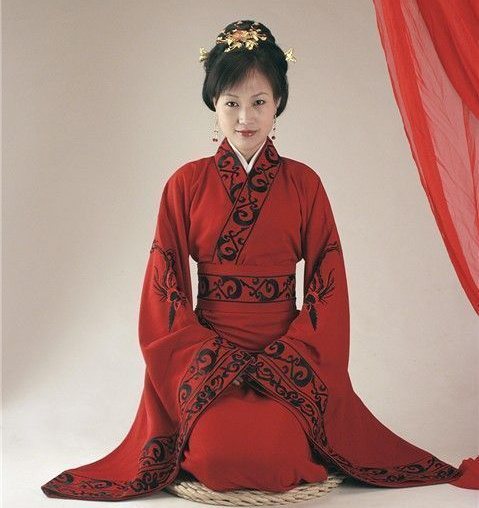

跪坐是華夏古人的傳統坐姿,是中國人日常生活的家居態。與跪坐相得益彰的是中國人寬大飄逸的漢服,跪坐在席上,最能體現中國文明端莊、肅穆、寧靜、謙恭等禮儀風范。然而由于椅子的到來和普及,這種優美的身體符號沒了。

反過來想想,穿著寬大飄逸的漢服,坐在高高的椅子上,依著高高的桌子,仔細想想,是不是少了一點純正的味道?而西方人的緊衣窄袖坐在椅子上才好看,可如果穿那樣的服裝跪坐于地,不也顯得很別扭嗎?我們古人寬大飄逸的漢服,只有用跪坐的身形,才能充分地展示其雍容、端莊、寧靜、謙恭的美韻。

跪坐的消亡,使中國人的性格發生了變化

跪坐作為一個文化重要的符號標志,隨著椅子的舶來,慢慢消亡在中華的文明中,隨之消亡的是我們中華文化中的很多優良傳統。

例如,朋友之間再也不可能“促膝談心”了,夫妻之間也無法“舉案齊眉”了……想想看,古人跪坐在席上,雙膝相依四目相對,身體距離與心理距離都離得很近,很容易坦誠相待相互交心。

若是放到今天,兩個人面對面坐在椅子上再“促膝”在一起,不但兩個人自己覺得別扭,旁人看來也必覺得不倫不類。人與人原來誠摯地正面相對,變成了坐在椅子上側身相顧,或是隔著桌子拉開了距離,坦誠、信任的品格從此漸失……

正因為在歷史上擯棄了跪坐(正坐)的禮俗,中國人的精神氣質也變了——端正平穩變成了歪斜不定,原本的典雅變成了漸沾市儈粗俗與慵懶散漫之氣。

而席居生活,實為一種“大起大落”的生活——坐臥得低,突然站起便顯得高,因為中間落差的距離很大。這種“大起大落”天生就是“四平八穩”的反義詞,容易形成一種果敢、銳利和具爆發力的性格。

而當中國人普遍都在高桌高椅高床上生活了以后,由于坐臥站立的距離落差小了,“大起大落”的感覺便沒有了。奇妙的是,這時候中國人的性格也走向了四平八穩,并且用“中庸”來解釋自己四平八穩的合理性,把古人的哲學概念也拖進庸俗的境地。

跪坐的消亡,固定了中國文化的性格特征

現在,已經有人在醫學的角度上,發覺正坐對中國古人思維的影響了。不少人可能都有過這樣的體會:冥思苦想的時候,突然站起來走動,這時候,腦中靈光一閃……醫學上的解釋大意是從地上跪坐的狀態突然站起,由于距離落差大,體內“氣血”上沖,刺激腦部神經,使大腦思維功能瞬間加強,這種情況下更容易誘發靈感的迸發。

古代文人在思考、寫作的時候,由于思緒翻飛,難免會圍繞著案幾站站坐坐(沒有椅凳羈絆,站站坐坐很容易),多少哲思的火花,便在那許多次站起后的瞬間閃現。

我不敢武斷地說這種“站站坐坐”就等于在提高智力,但古人一會兒貼著地面思考,一會兒又凌空思考,這種大落差的轉換或許會帶來心理上的變化體驗,從而影響到思想的性格特點,以至影響、形成一個民族具有自身特色的思想和文化心理。

中國文明最大部分的智慧成果也正是產生在那個席地跪坐的時代,尤其在正坐習俗最盛的周、秦、漢、魏、晉時代,是中國人最具靈性的時代,全面固定了中國傳統文化的性格特征。

跪坐的消亡,減弱了中國人的優勢思維

純粹的華夏哲學精神就是跪于天地之間思考,這是典型的東方思維修煉,講究的是頓悟,是靈光的閃現,是一瞬間就使思維達到終點。

與之對應的西方人思維,反倒是一種四平八穩的思維,它不講究頓悟,不需要太靈光,重視的是過程,重視老老實實地推論,所以西方人的邏輯演繹能力強于中國人。客觀地說,這兩種思維各有優長,由于文化背景各異,很難兼而優之,但是,要俱失之卻并不難!

也許是巧合,自中國人普遍地從地上站起坐到椅子上去以后,中國人的思維從此走向僵化,曾經有過先秦的深邃、魏晉的靈睿、盛唐的飛揚,而自宋以后,則漸趨僵死、老邁、枯燥、壓抑。

中國人一貫擅長的東方思維能力亦步亦趨地下降,只有在禪學中還得到了幾許繼承,而邏輯思維更是自古以來的弱項,從此以后,中華文化呈萎縮不前之勢,蓋因中國人的優勢思維正在減弱,而劣勢思維也未能增強之故。

跪坐的消亡,丟失了中華民族的陽剛之氣

其實正坐的優處還不只如此,它真正的意義是吻合中國古人的哲學思維和對待天地的態度。坐于地,表達了對大自然的親近,而采取跪坐,則表達了對大自然的敬畏,這正是華夏文明的原道精神;與之相對的是西方人“凌空而起”的“立體”起居,象征著疏遠自然、不敬天地,故西方人熱衷改造自然。

當中國人全部習慣坐椅子的時候,這時的日本人突然又模仿起中國古人的跪坐了(朝鮮人更習慣盤腿坐,也即胡坐)。因此今天我們不要鄙夷日本人喜歡跪坐,他們是我們的學生,

- 下一篇: 春天放飛的這些風箏,寓意有幾重?

- 上一篇: 沈從文談唐代女子服飾