摘要:茶文化作為漢文化一個重要的組成部分,源遠流長,少說已經有4700年的歷史。那么在1000多年前的唐朝人,是如何飲茶的呢?

大唐是中華民族的鼎盛時期。隨著唐帝國強大的國際影響和頻繁的國際交往,中國的茶香、茶藝,遠播海外。大唐皇帝在六迎佛骨時,曾將一套價值無與倫比的宮廷茶具,奉獻給法門佛祖。1987年4月3日,這批稀世珍寶重見天日,立即引起世界轟動。

這說明唐代已是我國種茶、飲茶以及茶文化發展的鼎盛時期。茶葉逐漸從皇宮內院走入了尋常百姓的家庭,因此無論是宮廷茶藝、宗教茶藝、文士茶藝和民間茶藝,不論在茶藝內涵的理解上還是在操作程序上都已趨于成熟,形成了多種多樣各具特色的飲茶之道。

大唐君臣清平茶說的是唐明皇李隆基邀請大學士李白品嘗全國各地進貢的新茶貢品之事。李白詩性大發,揮毫寫下了千古名篇《清平調三首》。大唐君臣清平茶程序繁多,分為備器、鑒賞茶餅、炙茶、碾茶、篩茶、候湯、投鹽、舀湯、置茶兌湯、分茶、敬茶、聞茶、觀色、品茶、謝茶等十六個步驟,是盛唐時期的宮廷茶藝。

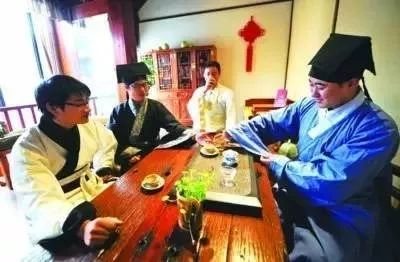

長安匯萃了大唐的茶界名流文人雅士,他們辦茶會、寫茶詩、著茶文、品茶論道、以茶會友。文士茶道分為備器、凈手、焚香、禮拜、賞茶鑒茶、鑒水、烹茶、聞茶、觀色、謝茶等。受邀參加茶會的文士用彈琴、吹笛、舞劍烘托茶會氣氛和答謝主人。

法門寺地宮出土的大唐宮廷茶具,證明唐代佛門禪茶已經非常興旺。錢易曾說過這樣一個故事:唐宣宗曾問一位130多歲老僧,吃了什么藥能這么長壽?老僧說沒吃什么藥,唯一的嗜好是飲茶。法門禪茶是佛教中的一種茶道,是禪師茶藝、佛門品茗的高雅藝術。茶道程序繁多,分為禮佛、凈手、焚香、備器、放鹽、置料、投茶、煮茶、分茶、敬茶、聞茶、吃茶、謝茶等。

所謂“吃茶”是將茶與蔥、姜、棗、橘皮、茱萸、薄荷等熬成粥吃,在唐代已經非常流行。陸羽在《茶經》中就記載了這種吃法。

大唐時期“茶道”的出現表明,飲茶已不僅僅是一種生活方式,還是一種境界,一種

修身養性的方式。

- 下一篇: 中國衣裳:那些你不知道的穿在身上的文化

- 上一篇: 古人是如何乘涼避暑的