摘要:一名大學(xué)女生穿著漢服上街,卻被人誤解為是和服,女生被迫當(dāng)場(chǎng)脫下,最后只能借同學(xué)的衣服換上才回到學(xué)校。

一名大學(xué)女生穿著漢服上街,卻被人誤解為是 ,還是漢唐時(shí)期的襦裙,都是上衣下裳的變形而已。可以說黃帝的設(shè)計(jì),影響了中華民族服裝五千年之久。”

皇帝戴著冕甩頭,把歷史甩變了形

孔子說過一句話,“微管仲,吾其披發(fā)左衽矣”。這句話除了把管仲定位成中華文明的守護(hù)神,也讓我們看到了古人對(duì)服裝的重視;冠冕、領(lǐng)袖、裙帶、紈绔……日常生活中用到的很多詞匯,究其來源,也都與服裝有關(guān);甚至現(xiàn)代管理學(xué)的不少詞,也都與紡織有關(guān),比如經(jīng)營(yíng)、組織、機(jī)制、紀(jì)律、績(jī)效。 李任飛說:“古代中國是禮儀之邦、衣冠上國,所以對(duì)服裝非常重視,所以常拿服裝來說事兒。”

比如領(lǐng)袖,領(lǐng)與頭腦相連,袖與手臂相接,一個(gè)既有頭腦又有手段的人,當(dāng)然非常厲害。但今天大部分人所不知道的是,早期的領(lǐng)袖只代指杰出者,而非領(lǐng)頭人,因?yàn)楣糯b在領(lǐng)袖之上還有冠冕或頭巾。所以,領(lǐng)袖一詞從杰出者升級(jí)并逐漸專指領(lǐng)頭人,要等到人們頭上普遍沒有頭飾的時(shí)候——大約是清代。

再比如,古代官員系在腰間的布帶,兩頭下垂的部分稱為“紳”,后來把整條布帶稱為“紳帶”,所以,系著紳帶的人就稱“紳士”了。李任飛說:“別小看這條帶子,那可是有素質(zhì)要求的——示謹(jǐn)敬自約整(《白虎通義》),也就是要‘做人謹(jǐn)慎、對(duì)人恭敬,自我約束,自我完善’。這就是古代紳士風(fēng)度的典型特征。”

服裝是穿在身上的文化,但有時(shí)候,現(xiàn)代人因?yàn)闆]理解文化,把服裝也穿錯(cuò)了。李任飛曾在一部古裝劇中看到,皇帝頭上的冕被設(shè)計(jì)成兩頭上翹,冕旒高高掛在前額上方,“但歷史上從未出現(xiàn)過這樣的款式”。

李任飛說,首先,古代冕板前低后高,其寓意是謙恭勤勉;其次,冕旒一定要把眼睛遮住,叫蔽明——不要把所有的事情都看清楚,水至清則無魚;而且,冕旒還有一個(gè)非常重要的作用,就是讓皇帝保持坐姿端正,一旦搖頭晃腦,冕旒就會(huì)嘩嘩作響,有失威儀,“但是在古裝劇里,皇帝的頭甩來甩去,看起來很有動(dòng)感、很帥,但歷史也被甩變了形”。

無論如何創(chuàng)新,留住傳統(tǒng)服裝的魂

李任飛告訴中國青年報(bào)·中青在線記者,服裝的審美主要有三個(gè)方向:與自然和諧、與社會(huì)和諧、與自身和諧;與自身和諧又分為與心和諧、與身和諧。“西方注重與身和諧,服裝設(shè)計(jì)更多體現(xiàn)性別魅力,也就是男人更像男人,女人更像女人。這種簡(jiǎn)單可見的追求,很容易贏得廣泛認(rèn)同。而中國傳統(tǒng)服裝的審美,主要強(qiáng)調(diào)與心和諧,而且更追求與自然和社會(huì)的和諧,這就需要對(duì)傳統(tǒng)文化有一定了解后才能深入體會(huì)。”

舉個(gè)例子,中國古代女子的服裝,如果僅看外表,很難理解其一脈相承的訴求;而實(shí)際上,從漢唐開始,姑娘們都在努力把自己打扮成鳳凰的模樣,因?yàn)轼P凰是中華女性的圖騰,既是神鳥,又對(duì)應(yīng)最尊貴的女人——皇后。

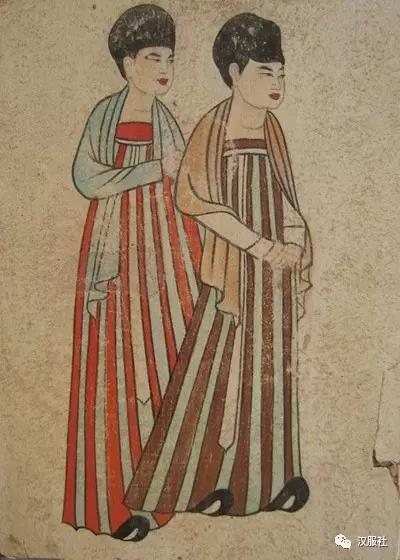

在鳳凰圖騰的強(qiáng)大心理暗示之下,千百年來的中國女性都用鳳凰元素來打扮自己:皇后戴鳳冠,其他女子就戴接近鳳凰造型的頭飾;往往穿帶有縱向線條或造型的長(zhǎng)裙——模仿鳳尾形態(tài),歷史上著名的留仙裙、百褶裙、月華裙、鳳尾裙等,莫不如此。

隨著社會(huì)環(huán)境的變化,傳統(tǒng)服裝當(dāng)然也需要不斷創(chuàng)新和發(fā)展。李任飛說,“不可能天天穿著古代的服裝上班,那樣騎單車、坐地鐵、開車都不方便”;我們現(xiàn)在的問題是,設(shè)計(jì)師在模仿西方服裝方面下了很多功夫,在傳統(tǒng)服裝與現(xiàn)代時(shí)尚結(jié)合方面的用心還不夠。

“但無論怎樣結(jié)合和變化,傳統(tǒng)服裝中的魂要保留。創(chuàng)新應(yīng)該在充分理解傳統(tǒng)服裝的核心精神、區(qū)分精華和糟粕之后進(jìn)行。”李任飛說。

李任飛在大學(xué)開設(shè)《中華傳統(tǒng)服裝文化》通識(shí)課程,每次都座無虛席。穿著中式服裝上課的李老師,向?qū)W生們講述著華服的源遠(yuǎn)流長(zhǎng),他笑稱,“穿著這樣的衣服,一點(diǎn)兒也沒埋沒我的形象”。

他經(jīng)常告訴年輕人,不要急于評(píng)判傳統(tǒng)服裝,先了解一些傳統(tǒng)文化,也許心中就有了答案;如果經(jīng)濟(jì)允許,不妨準(zhǔn)備一套中式服裝在特定場(chǎng)合穿,“比如到蘇州園林游覽,穿著傳統(tǒng)服裝就能與境相融,但穿著西服走進(jìn)去,就像在演穿越劇”。

- 下一篇: 古琴與古箏有哪些區(qū)別?

- 上一篇: 【茶道】素瓷傳靜夜,芳?xì)鉂M閑軒