摘要:明代已婚婦女在正式場合需要戴“?髻”,?髻通常以金銀絲或馬鬃、頭發、篾絲等材料編成,外覆皁色紗,佩戴時罩于頭頂發髻之上。與?髻相配的還有各式首飾,明代也稱為“頭面”。

明代已婚婦女在正式場合需要戴“?髻”,?髻通常以金銀絲或馬鬃、頭發、篾絲等材料編成,外覆皁色紗,佩戴時罩于頭頂發髻之上。與?髻相配的還有各式首飾,明代也稱為“頭面”。

“頭面”之稱在宋代已經出現,孟元老《東京夢華錄》:“皆諸寺師姑賣繡作、領抹、花朵、珠翠頭面、生色銷金花樣幞頭帽子、特髻、冠子、絳線之類……又有宮嬪數十,皆真珠釵插吊朵玲瓏簇羅頭面、紅羅銷金袍帔。”元雜劇也大量提到,如《施仁義劉弘嫁婢》有“金銀玉頭面三副”,《小張屠焚兒救母》有“帶頭面插金裝,穿綾羅好衣裳”等。明代的?髻頭面已從尋常頭飾發展為具有一定插戴規則的首飾組合,每一款都有特定的造型、名稱以及佩戴位置。范濂《云間據目抄》云:“婦人頭髻,在隆慶初年,皆尚圓褊,頂用寶花,謂之‘挑心’,兩邊用‘捧鬢’,后用‘滿冠’倒插,兩耳用寶嵌大镮。”其他主要的?髻頭面還有“鈿兒”、“分心”、“壓鬢釵”及花卉草蟲題材的首飾等。

1.鈿兒

又稱花鈿,《說文解字》曰:“鈿,金華也。”即花形金飾。鈿兒戴在?髻前方底部,整體呈弧形,背面有垂直向后的簪腳,或在左右兩端連綴系帶。鈿兒造型多為花卉、云朵、龍鳳、仙人等,有些還鑲嵌珠玉寶石或以點翠作為裝飾。《金瓶梅》第十五回:“(李桂姐)家常挽著一窩絲杭州攢,金縷絲釵、翠梅花鈿兒、珠子箍兒、金籠墜子。”第六十八回:“不一時,吳銀兒來到,頭上戴著白縐紗?髻、珠子箍兒、翠云鈿兒,周圍撇一溜小簪兒。”

顧起元《客座贅語》云:“花鈿戴于發鼓之下,古之所謂‘蔽髻’也。”“蔽髻”出現于魏晉時期,《晉書·輿服志》記載:“貴人、貴嬪、夫人助蠶,服純縹為上與下,皆 (分心),即為“唵”字的反文。

3.挑心

戴在?髻的頂部,即《云間據目抄》所說“頂用寶花,謂之‘挑心’”。出土的挑心實物與描述相符,簪首多做成一朵或一組花的造型,有些還鑲嵌寶石。簪腳垂直朝下,可插入髻頂,或將簪腳上部彎曲一定弧度后插在?髻側邊,仍使簪首處于髻頂中心位置。

挑心使用了很多當時非常流行的花卉相關題材,如“蝶戀花”、“蜂趕菊”等。《金瓶梅》第十四回提到“溜金蜂趕菊鈕扣兒”,明代蜂趕菊鈕扣有不少出土實物,菊花的造型一般為一圈短而橢圓的花瓣,花蕊較大,飾有網格紋,狀如蜂窠。其原型是白甘菊,古人也稱為“回蜂菊”,宋代鄭克已有詩曰:“今年種得回蜂菊,亂點東籬玉不如。”將女性飾物做成甘菊的樣子,大概是因為“回蜂”二字所蘊含的特別寓意。

常熟博物館藏明代吏部郎中丁奉墓出土的金鑲銀“金蜂采蜜”發簪,簪首中心為銀質多瓣花朵,周圍用金打制成兩重細密花瓣,花蕊綴金蜜蜂一只,從簪首花朵的特征看應為菊花。館藏的另一件溫州知府陸潤夫婦墓出土的“白玉嵌寶金釵”,簪首用白玉雕成橢圓形菊花(所嵌花蕊無存)和蜜蜂,屬于同類題材,且形制相似,可能是兩件“蜂趕菊”挑心。

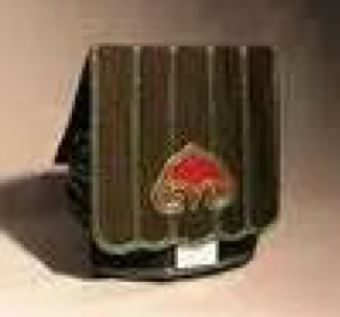

4.滿冠

戴于<髟狄>髻背面底部(《云間據目抄》:“后用‘滿冠’倒插”)。滿冠的造型類似山巒或筆架,中間高聳,兩邊逐漸降低,為適應?髻的輪廓,整體向后呈一定弧度的彎曲。背面有長簪腳,用以插入?髻中。王圻《三才圖會》記載:“若滿冠,不過以首飾副滿于冠上,故有是名耳。”并配有滿冠的插圖。《金瓶梅》第六十二回描寫:“李瓶兒又叫過奶子如意兒,與了他一襲紫紬子襖兒、藍紬裙,一件舊綾披襖兒,兩根金頭簪子,一件銀滿冠。”何喬新《勘處播州事情疏》也寫到“金相寶石滿冠髻、金相寶石掩鬢各一個”。

5.掩鬢

又稱“捧鬢”,即《云間據目抄》謂“兩邊用捧鬢”者。掩鬢的造型多做成帶尾的祥云狀,簪腳朝上,插戴位置靠近左右兩鬢,因