摘要:足衣亦即襪履。赤足同樣是失禮的行為,謝罪時(shí)常常“免冠跣足”。 鞋履也有嚴(yán)格的制度。漢代,凡祭服穿舄、朝服穿履、出門穿屐。婦女出嫁,應(yīng)穿木屐,還需在屐上畫上彩畫,系上五彩的帶子。

足衣亦即襪履。赤足同樣是失禮的行為,謝罪時(shí)常常“免冠跣足”。

鞋履也有嚴(yán)格的制度。漢代,凡祭服穿舄、朝服穿履、出門穿屐。婦女出嫁,應(yīng)穿木屐,還需在屐上畫上彩畫,系上五彩的帶子。

據(jù)《搜神記》載,男鞋方頭,女鞋圓頭。但后來男女往往通用。從馬王堆一號(hào)漢墓帛畫中的貴婦人的鞋和出土的四雙青絲鞋來看,女鞋的前頭有兩個(gè)昂起的小尖角。

履

《釋名 釋衣服》有云:“履,禮也,飾足所以為禮也。”《說文》云:“履,足所依也。” 履有許多異稱,除了有地緣人群各自習(xí)慣稱法的原因外,履制的不同當(dāng)是主要的。《字書》說:“草曰屝,麻曰屨(jǜ),皮曰履,黃帝臣于則造。”《儀禮 士冠禮》云:“夏用葛,冬皮屨可也。” 《詩(shī) 魏風(fēng) 葛屨》云:“糾糾葛屨,可以履霜。”《方言》又立一說:“絲作者謂之履,麻作者謂之屝。”

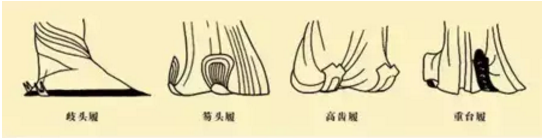

單底的鞋稱履。履有三種:

一種是用皮革制成,也曰“鞜”。其深而大者,謂之“裒”;薄革的小履,謂之“鞮”;以柔皮制作、頭尖者,謂之“靸”。一種用絲制成,曰“綿履”,云夢(mèng)出土的秦簡(jiǎn)《法律答問》說:“以絲雜織履,履有文,乃為綿履。”

一種是用麻制成,也叫“不借”,所謂“不借者,小履也。以麻為之,其賤易得,人各自有,不須假借,因?yàn)槊病?rdquo;也有以草為之者。

復(fù)底的鞋:“舃(xi4)”,乃履下有木底者,木底與履底大小相同,實(shí)心。“屐”則以木為之,或以帛為面,有的以漆畫之,下有兩木齒。

《續(xù)漢書·五行志》:“延熹中,京師長(zhǎng)者皆著木屐。婦女初嫁,作漆畫屐,五色采作絲。”

木屐雖然在南北朝時(shí)很盛行,男女皆可穿服,但在形制上卻 有區(qū)別,尤其是男女之屐,更是大有不同。對(duì)此,《晉書·五行 志》載稱: 初作屐者,婦人圓頭,男人方頭。圓者順之義,所以別男 女也。至太康初,婦人屐乃頭方與男無別。

屐只能在大多數(shù)非正式場(chǎng)合穿用,凡在重要場(chǎng)合,帝王官 吏,必須衣著官服自不待言,即使平民百姓訪友、宴會(huì)時(shí),也不能 穿木履,而是用履,否則會(huì)被人視為不恭不敬。如北朝的顏之推, 以治家訕子有方而名聞一時(shí)。他撰《顏氏家訓(xùn)》一書,引據(jù)古典, 并用辯證之法,述立身治家之法。他對(duì)當(dāng)時(shí)社會(huì)上一些富家子弟 公然"無不駕長(zhǎng)檐車,跟高齒屐"的放浪行徑,頗為不滿,大加 斥責(zé),告誡家人后代以為訓(xùn)。

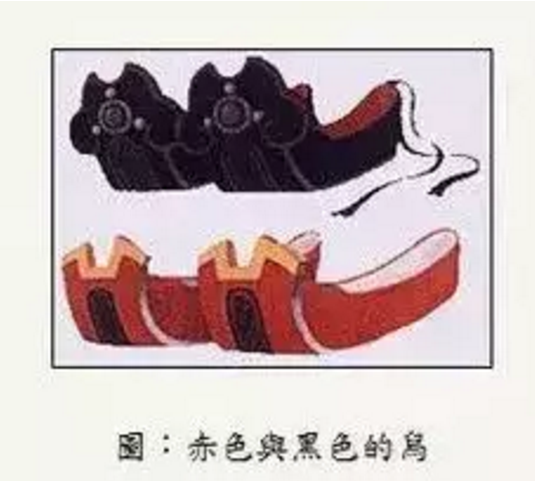

舄履的用色的標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)與裳同色,這是古禮的通制。

《周禮》〈屨人〉注:“凡屨、舄,各象其裳之色。《禮記士冠禮》曰:‘玄端黑屨;素積白屨;……爵弁纁屨……’”疏:“屨、舄與裳,俱在下體,其色同制,舄、屨與裳色同也。引〈士冠禮〉者驗(yàn)屨同裳色。” “赤舄者,象裳色故也。”《儀禮士冠禮》:“屨,夏用葛”注:“屨者順裳色”疏:“禮之通例:衣與冠同,屨與裳同。”由是看出,我們的祖先非常懂得和諧之美。

韈(wā)

也作襪,以布帛作成,也有以皮革制作者。襪一般高尺余,上端有兩帶,以縛系于足脛。

秦漢時(shí)有進(jìn)門脫鞋的習(xí)慣。在屋中,多穿襪行于席上,不僅平時(shí)燕居如此,上殿朝會(huì)亦然。著鞋上殿,以為殊榮,漢時(shí)唯蕭何、梁冀、曹操等膺此殊禮。

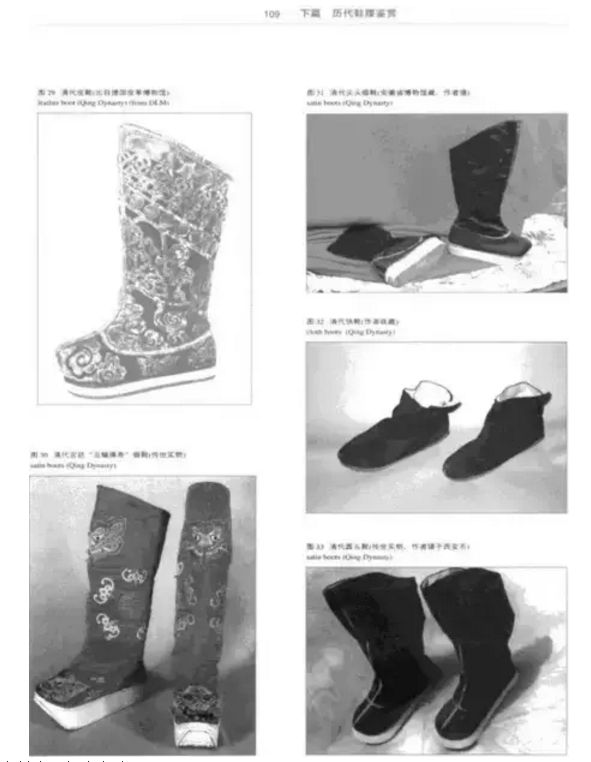

漢服的足衣分為:舄、履、屨、屐、靴、鞋。堯舜禹以后始服木屐。伊尹以草為履,以帛為屨。周人以麻為鞋。屐是木履之下有齒者,又稱木屐。江南以桐木為底,用蒲為鞋,麻穿其鼻。《南粵筆記》記載:“枹木附水松根而生,香而韌,可作屐,曰枹香屐。潮人刳之為屐,輕便而軟,是曰潮屐。”又說“粵中婢媵多著紅皮屐,士大夫亦尚屐。沐浴乘涼時(shí),散足著之,名曰‘散屐’。散屐以潮州所制拖皮為雅。草屨是黃帝之臣所做,即草鞋。靴來自趙武靈王胡服騎射。

我們尊重歷史,就像后人也想看看我們現(xiàn)在真實(shí)的樣貌。它是一個(gè)時(shí)代的聲音,等待被尊重和拿起。

- 下一篇: 漢服,中國(guó)人的衣服

- 上一篇: 古代的人們真的不理發(fā)嗎?