摘要:我國(guó)古代鞋子款式都鞋頭上翹,稱(chēng)“翹頭履”。唐代的翹頭履多以羅帛、紋錦.草藤、麻葛等面科為履面,其履底薄,履幫淺,較輕巧便利,翹頭做成風(fēng)頭、虎頭等,生動(dòng)逼真。此外還有重臺(tái)履、高墻履、勾履、芴頭履等名稱(chēng)。

履是自漢以后對(duì)鞋子的總稱(chēng)。古代的履種類(lèi)繁多,以質(zhì)料來(lái)分,有布帛,草葛和皮甲三種。布帛履是以絲、麻、綾、綢等織物制成的履。草葛履是以蒲草為原料,經(jīng)碾搓編織而成的鞋子。皮甲履有生皮和熟皮之分,以生皮制成的稱(chēng)革踏,以熟皮制成的稱(chēng)革千。

我國(guó)古代鞋子款式都鞋頭上翹,稱(chēng)“翹頭履”。唐代的翹頭履多以羅帛、紋錦.草藤、麻葛等面科為履面,其履底薄,履幫淺,較輕巧便利,翹頭做成風(fēng)頭、虎頭等,生動(dòng)逼真。此外還有重臺(tái)履、高墻履、勾履、芴頭履等名稱(chēng)。

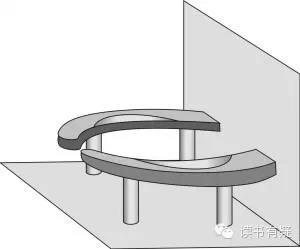

屐,一種鞋底裝有雙齒的鞋子,它主要是以木料為主,稱(chēng)木屐。木屐是由面、系.齒三個(gè)部分組成。面即為鞋面;鞋面上系有鞋帶,即系;齒在屐的底部前后,呈直豎式。

漢代末年,女子出嫁多穿木屐,屐上彩畫(huà)十分美觀。晉朝,有一種木屐,面、幫、齒全部用整塊木頭制成,幫代替了原來(lái)的系。還有—種,它的雙齒可以任意拆卸;據(jù)說(shuō),這種木屐為南朝詩(shī)人謝靈運(yùn)所創(chuàng),稱(chēng)謝公屐,為登山旅游時(shí)穿用,可以在上山去前齒,下山去后齒,以便保持人體平衡。

舄,古代一種加有木底片用五彩帶系之的鞋子。在古代的諸鞋中,以舄為貴。舄的穿著只限于朝覲、祭祀時(shí)穿用,而履隨時(shí)可用。舄是雙底,木制或注蠟,以防潮濕。周代君王之舄為白、黑、赤三種顏色,其赤為上服,其次是白舄與黑舄;而王后為赤、青、紫三色,以紫色為上服,其次是青舄和赤舄。在隆重的慶典,君王穿赤舄,王后穿紫舄,舄的材料是綢緞。

靴,一種高度在踝骨以上的長(zhǎng)筒鞋,原為北方游牧民族穿用,多為皮革制成。我國(guó)在三干八百多年前,已有皮靴出現(xiàn)。戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,趙武靈王提倡“胡服騎射”,靴才開(kāi)始流人中原。南北朝時(shí)期,婦人常以冬至日添置履襪及靴。而靴流人中原作為禮服配套時(shí),造型更為完美。這時(shí),開(kāi)始有六合靴出現(xiàn)(用六塊皮革拼合縫制而成)。到唐代,官庶普遍著靴。靴有長(zhǎng)筒、短筒、圓頭、平頭、尖頭等多種款式。宋代初期制鞋工藝仍沿用唐、五代。宋后期,用黑革為其面加以靴筒,里面襯氈子,靴高八寸,文武官員按其品級(jí)服色來(lái)飾其靴邊縫滾條。宋、遼、金、元時(shí)期,靴的式樣較多,有鵝頭靴、云頭靴、花靴、頡嘴靴、旱靴、革翁靴、高麗式靴等,造型簡(jiǎn)單,靴的顏色隨衣搭配。

自明代起,朝廷開(kāi)始禁止庶民穿靴,穿靴已有等級(jí)制度。到了清代,男子穿便裝時(shí)以鞋為主,但穿公服時(shí)仍需要穿靴子。靴子的面料多為黑緞,式樣初期為方頭,后改為尖頭,但和朝服配套的靴子仍是方頭靴。民間的尖頭靴,貧富式樣相同,只是用料有嚴(yán)格區(qū)別,富者在春秋時(shí),可穿青素緞靴,冬季可穿青絨靴。貧者只能穿青布靴。在官場(chǎng),牙縫靴為高級(jí)官員所穿,其他官員所穿大都是黑色緞料方頭靴;而武弁、公差所穿的靴子又稱(chēng)“爬山虎”,也就是輕便短筒薄底靴。

- 下一篇: 不偏不黨,王道蕩蕩:漢服三義新解

- 上一篇: 李清照《如夢(mèng)令》漢服圖文賞析