摘要:五官之外的面部其他部位的妝飾,就包括敷鉛粉、抹胭脂、畫黛眉、貼花鈿、點面靨等幾大步驟。

中國歷史悠悠幾千年,古今多少事,都付笑談中,但女子對美的追求卻延續至今,生生不息。今天,女人們的梳妝臺上總是被各種瓶瓶罐罐擠滿,粉底液、眉筆、眼影、口紅是一樣都不能少,煙熏妝、網紅妝、韓式清新妝也是層出不窮;而穿越至古代,女人對妝容的重視可以說是有過之而無不及。運用得比較多的主要是三大點:花鈿、眉妝、唇妝。

古代女子妝容分為三大塊:眉妝、唇妝、面妝(指五官之外的面部其他部位的妝飾,主要包括額黃、花鈿、斜紅、妝靨)

敷鉛粉,抹胭脂,畫黛眉,染額黃或貼花鈿,點面靨,描斜紅,最后涂上唇脂,足足七步才換來“芙蓉不及美人妝”。

以唐代女子的妝容來說,就包括敷鉛粉、抹胭脂、畫黛眉、貼花鈿、點面靨等幾大步驟,而且僅眉毛這一項,就有幾十種眉型之多,名目著實讓人眼花繚亂。

今日就來一一揭曉每一步美人妝的小心機。

【壹 敷鉛粉】

我們常說洗凈鉛華,鉛華說的便是古代女子抹在臉上的妝粉。早在戰國時期,女子便開始使用鉛粉來修飾自己的顏面。在盛唐時期,據說還流行過只敷鉛粉的“白妝”,“最是孀閨少年婦,白裝素袖碧紗裙”,白居易詠的便是古代以鉛粉傅面的女子。

最初,古代女子是使用米粉敷面的,米粉制作方法簡單,所以在民間廣為流傳,一直到唐宋時期。后來古人又發明出了鉛粉,其質地細膩,色澤潤白,易于保存,深受婦女喜愛,久而久之,鉛粉取代了米粉的位置。

《齊民要術》詳細記載了米粉制作方法,米要選用梁米或粟米,將米磨成細粉沉于涼水發酵腐爛,再洗去酸氣,然后用一個圓形的粉缽盛以米汁使其沉淀,最后放于日頭下曝曬,曬干后的粉末即可用來敷面。

《神農百草經》就提到女性用鉛丹和粉錫化妝。鉛是煉丹的附屬品,經醋化的白鉛變得像米粉一樣細膩,“洗凈鉛華”中的鉛華其實就是鉛粉。鉛粉是重金屬,雖然涂在臉上會增白,但長期使用會有副作用,讓皮膚發青、發黃。

除了鉛粉,愛美的女性還會在鉛粉中添加輔料調和使用:唐人喜歡在粉中摻入西域香料,稱迎蝶粉;宋人將益母草、蚌粉等調制玉女桃花粉;明人則以玉簪花為主料,制玉簪粉。

【貳 抹胭脂】

“誰堪覽明鏡,持許照紅妝”,“畫樓簾影掛斜陽,誰凝望,紈扇掩紅妝”……許多詩詞歌賦中涉及到的“紅妝”便是指涂了胭脂的妝容。古時胭脂還有三種用法。一種是在妝前先和鉛粉調勻至檀紅即粉紅色,再抹至臉上,古時稱之“檀暈妝;一種則是鉛粉之后再在兩腮部位涂胭脂,這便是“人面桃花相映紅”了;最后一種是現在臉上涂一層胭脂,再用鉛粉輕輕罩一層,俗稱“飛霞妝”。

胭脂就相當于我們現在的腮紅,是當時漢代出使西域帶回來的舶來品,一般都是用花朵的汁液或者水果汁液榨汁充當底液,工藝相比現在也是毫不遜色的,十分的天然環保。

不過當時女子臉上的脂粉就跟不要錢似的涂抹。詩人王建在他的《宮詞》中曾描寫過這樣一個宮女,“歸到院中重洗面,金盆水里潑紅泥”。

這其實和唐代流行的妝容有關。

唐代流行的妝容中最艷麗的是“酒暈妝”,不分貴賤,均喜敷之。先敷白粉,然后在臉頰上涂抹濃重的胭脂,如酒暈然。淡一點的就是“桃花妝”、“飛霞妝”、“檀暈妝”。

【叁 畫黛眉】

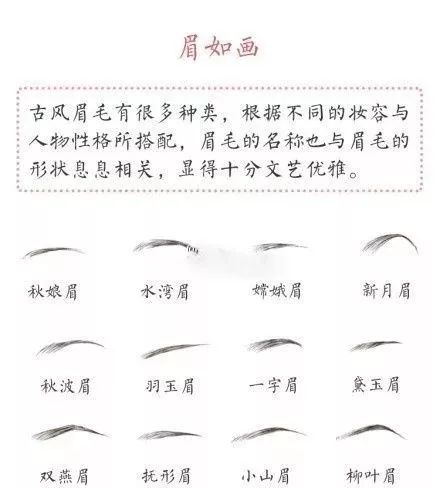

古代女子極其重視畫眉,也許是因了“眉目傳情”的佳話,形容古代女子的嫵媚姿容時,總少不了提到“蛾眉”、“眉似翠黛”、“眉蹙春山”之類的形容。古代的畫眉工具是一種名喚“青黛”的礦物,使用時在石硯上磨碾,將粉末加水調和后便可描眉,隋唐之后有了更為便捷的無需碾碎的“螺黛”,宋代色澤更為細膩的“煙墨”又取而代之。

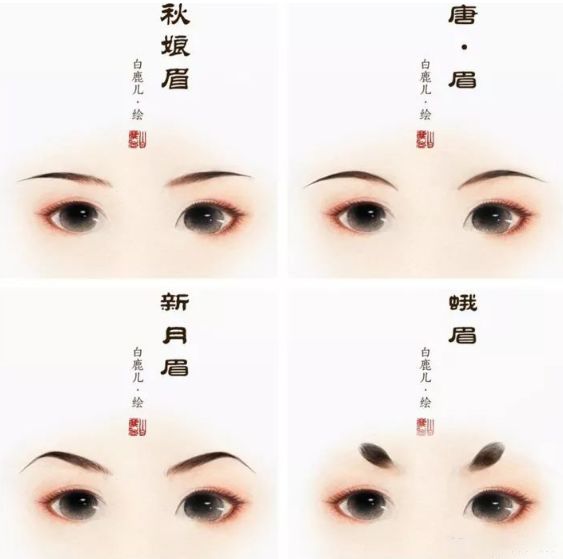

眉毛也是最能體現人物氣質的。在古代,眉裝的名目和式樣之多,世所鮮見,令今人真是自嘆不如。不過,僅從眉妝式樣的變化來說,只需抓住一個時間節點就夠了,那就是唐代。唐代之前,女子喜畫細峨眉,以秀麗悠長為美;唐之后,眉型也是以細長為主。唯獨在唐代,眉妝呈現出前無古人后無來者的盛狀,名見經傳的就有闊眉、柳葉眉、桂葉眉、卻月眉、拂煙眉等多種式樣。

▲唐代的百變花式眉妝

唐朝的眉毛畫起來可以一個月不重樣,比現在流行的眉形可多多了。

唐朝詩人徐凝有詩云“一旦新妝拋舊樣,六宮爭畫黑煙眉”。這其實是楊貴妃“作白妝黑眉”,其他妃子爭相模仿的樣子。

(中國服飾/華梅 著.--北京:五洲傳播出版社,2004.10)

這點影視劇中很少有出現的,因為實在是,一言難盡……上圖給你們看看:

接下來,就來看一些古風插畫中常用的眉妝吧。

畫師:白鹿兒art

【肆 染額黃、貼花鈿】

黃印額山輕為塵,翠鱗紅樨俱含頻。——溫庭筠

史籍記載,女子用黃色顏料染畫額間,是南北朝之后才流行起來的一種化妝習慣,據說是從貼金的佛像上得到的靈感,將自己額頭染成黃色。而額黃的作法也有兩種,分為用筆沾染料涂染的染畫法和以膠水黏貼黃色薄片狀飾物于額上的黏貼法。

而花鈿是額黃的進階版,相傳南朝宋武帝之女壽陽公主仰臥在含章殿下,微風一過,身旁的梅樹飄下一朵梅花,正正地落在了公主的額上,額上立刻被染成了花瓣狀,洗之不去。花鈿的款式從小小一個圓點到以金箔片、魚鰓骨、螺鈿殼乃至云母片等材料剪裁成的各種花朵形狀皆有,更有些繁復得以牛角、扇面和桃子為狀。而從顏色來看,則比額黃豐富得多,金、白、黑、青綠等各色均有,這視乎花鈿的材質而定。

花鈿,屬于額妝,尤盛于唐代。其形似花,但也并非完全囿于花朵的形狀,有月形、鳥形、葉形等等,當然最為人們所津津樂道的應該是梅花妝。

唐代流行花鈿(圖出自淺魚《古風動漫人物CG繪畫技法》)

這種化妝方式又稱花子、面花、貼花,是貼在眉間和臉上的一種小裝飾。這種方式在前朝其實也有,但是到唐朝可謂貼花鈿成風。花鈿的形狀質地千差萬別。最簡單的花鈿僅僅是一個小小的圓點。

復雜的有用珍珠、金箔片、魚鰓骨、魚鱗、茶油花餅、黑光紙、螺細殼及云母等剪制成各種花朵的形狀,其中以梅花最為常見。

粘貼花鈿的膠是一種很方便的“呵膠”,這種膠一經哈氣就發粘,相傳是用魚膘制成的,粘合力很強。婦女用它粘貼花鈿,只要哈氣并蘸點唾沫,就能溶解粘貼,卸妝時用熱水就能取下,非常方便。

梅花妝背后有著一段廣為流傳的浪漫故事——

“宋武帝女壽陽公主,人日臥于含章殿檐下,梅花落額上,成五出花,拂之不去,經三日洗之乃落,宮女奇其異,競效之”。這個畫面,想想也是極美的,美人閉目沉睡,一朵梅花輕落于額間,和《紅樓夢》中史湘云醉臥芍藥蔭頗有幾分意境相通之意。這個故事也是花鈿由來的傳說之一。

▲湘云醉臥芍藥蔭,被公認為《紅樓夢》最美的場景之一

古人制作花鈿的材料之奇特讓人咋舌,除了直接取大自然的花飾之,還有金箔、魚腮骨、蟲翼、彩紙、羽毛等等,顏色包括紅、綠、黃三種,以紅色居多。

花鈿雖只是美人額間一筆,但明顯已融入到古人的日常生活中。落在一些富有才情的詩人眼里,便醞釀了一首首或歡樂或哀婉的詩詞。一句“花鈿委地無人收,翠翹金雀玉搔頭“,寫盡了唐代美人楊貴妃在馬嵬坡被賜死時的凄涼之狀,額間的花子落在塵土里、金釵散落一地,卻無人收起……

到了宋代,隨著崇尚淡雅之美風氣的興起,濃艷風格的花鈿逐漸失寵。到了元代,花鈿終究淡出了女子的妝臺。

▲宋代面飾,最有特色的要屬數歷代皇后像中各位皇后的面貼珠鈿了

古代女子的額妝,除了花鈿,還有一種將額頭涂成黃色的面飾“額黃”,這種面飾出現的年代比較早,現在我們在古裝劇中似乎也很少看到,估計是和現代人的審美眼光太不相符了,導演們才不愿冒著收視率下跌的風險去尊重史實。

▲《校書圖卷》(宋摹本)圖中女子除了半涂前額以外,鼻梁部分也有涂黃的跡象。

【伍 點面靨】

面靨是用胭脂點染在酒窩處的一種妝飾,在古時被稱為“的”,漢代劉熙的《釋名.釋首飾》中的:“以丹注面曰的”,說的就是面靨。一開始,面靨并非用以妝飾,而是宮廷中為了識別來月事后妃的特殊標記,默默地在臉上點兩個紅點,女史看到,即剔去其名,免去帝王的臨幸,乃到后來就演變成了妝飾。面靨從黃豆狀紅點到形如錢幣的“錢點”和如杏桃狀的“杏點”都有,甚至還有在面靨周圍飾以花卉的“花靨”。到了晚唐五代,更出現了鳥獸等異形圖案。

面靨又稱妝靨。“靨”指面頰上的酒窩,所以面靨一般指古代婦女施于兩側酒窩處的一種裝飾。盛唐以前,多以顏料或胭脂在嘴角兩邊的酒窩處畫豆大小的紅點,通稱笑靨。

最初這種妝法并不是為了裝飾,而是宮廷生活的特殊標記。當某一后妃因月事來臨無法侍奉皇上時,就在面頰點兩小點。后來這種做法漸漸流傳,成為裝飾。

盛唐以后,已經不僅限于紅色的小點了。面靨的范圍擴大,形式也更豐富。有的形似錢幣,稱為“錢點”,有的狀如杏桃,稱為“杏靨”。還有講究在原來面靨的周圍,飾以各種花卉,俗稱花靨。

面靨對一個人的影響有多大,從范冰冰版