摘要:從中亦可以窺見(jiàn)在各朝代里獨(dú)樹(shù)一幟的宋代美學(xué),以及古裝劇中越來(lái)越被重視的服飾道具歷史考據(jù)。

向往宋人的文雅生活嗎?近日備受期待的古裝電視劇《清平樂(lè)》播映,其改編自米蘭lady的小說(shuō)《孤城閉》,背景為北宋,講述宋朝皇帝宋仁宗(1010-1063年)的一生。從中亦可以窺見(jiàn)在各朝代里獨(dú)樹(shù)一幟的宋代美學(xué)以及古裝劇中越來(lái)越被重視的服飾道具歷史考據(jù)。

宋代美學(xué):服飾里的現(xiàn)代性

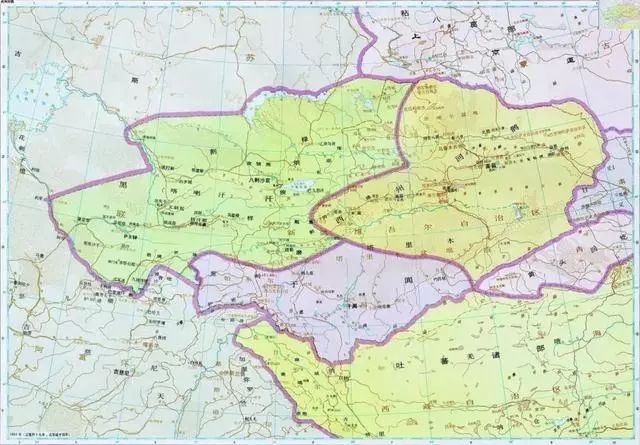

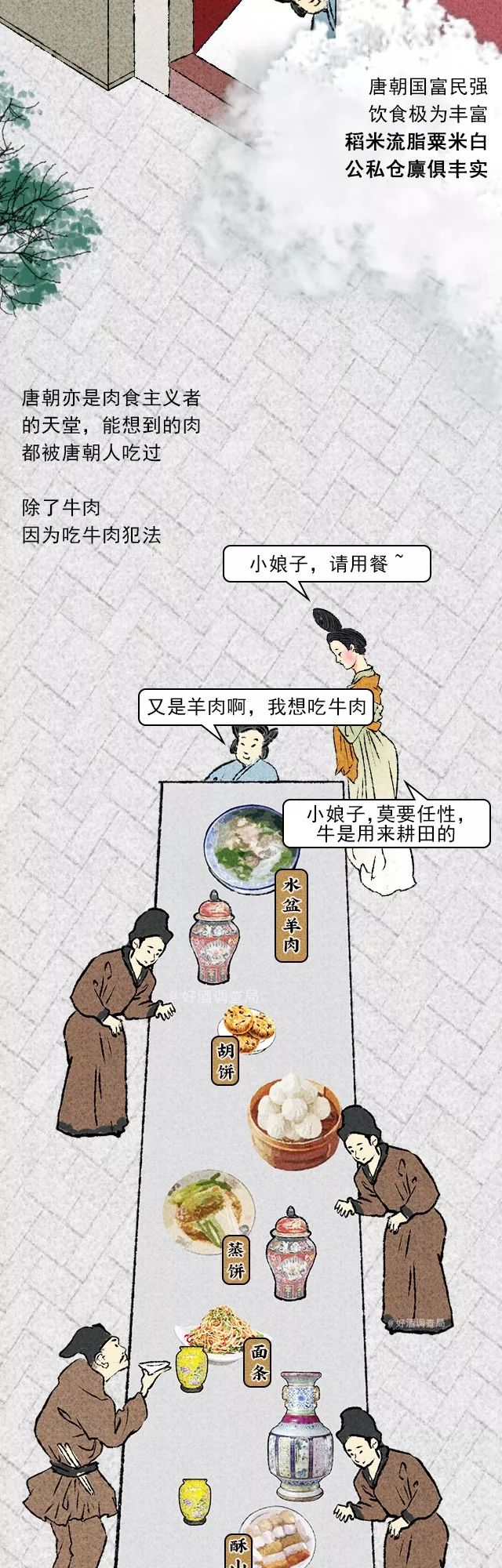

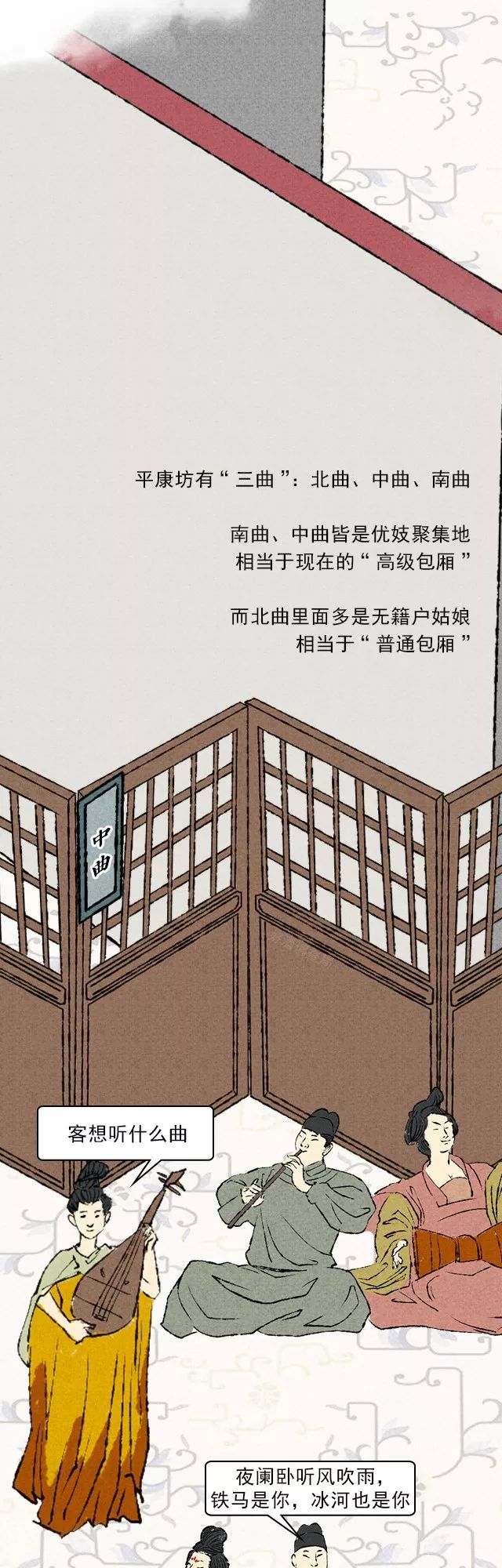

宋代的外交軍事雖積弱不振,但其文化可是比盛唐耀眼許多,如山水畫(huà)、瓷器、文學(xué)等,都在宋代綻放異彩,形成所謂的“宋代美學(xué)"影響后世深遠(yuǎn),可說(shuō)是中國(guó)古典美學(xué)思想的高峰。而在生活方式上,宋代也有一套獨(dú)特審美,像是撫琴、調(diào)香、賞花、觀畫(huà)、弈棋、烹茶、聽(tīng)風(fēng)、飲酒等,這些文人雅士的愛(ài)好與追求,其實(shí)與現(xiàn)代人追求的生活美學(xué)、個(gè)人品味極為相似。

其實(shí),宋人除了風(fēng)雅的愛(ài)好與現(xiàn)代人相近外,其服飾也特別具有現(xiàn)代感。

盡管宋代男女服飾,與唐代相比沒(méi)有太大變化,服制也都遵從禮制等級(jí),并受到宋明理學(xué)的影響,服飾特色還是與唐代大有不同。宋代的服裝面料色彩多以淡藍(lán)、淺黃、青、藕色、淡粉、墨綠與白色這類(lèi)素雅顏色為主,綜觀宋代服飾,男女皆講求修身。

以女裝來(lái)說(shuō),宋代女子喜著襦衣(短衣)、褙子(類(lèi)似現(xiàn)代兩側(cè)開(kāi)叉的薄外套)等衣服,穿搭風(fēng)格不似盛唐婦女愛(ài)好袒露,可說(shuō)是把一切的“張狂"都收斂起來(lái)。

雖然有理學(xué)的因素,但細(xì)看可以發(fā)現(xiàn),宋代婦女的穿著打扮整體類(lèi)似晚唐婦女打扮,但還是有些微不同,如上身穿著窄袖對(duì)襟抹胸、外罩大袖與霞帔。唐代婦女必備的帔帛,到宋代以后稱(chēng)為霞帔,質(zhì)地比唐代帔帛厚實(shí),上頭繡有紋樣并有墜子點(diǎn)綴。宋代女性愛(ài)穿的百褶襦裙、寬松的宋褲,乍看下和近年流行的女裝穿搭非常類(lèi)似。

曹皇后的朝服完美復(fù)刻了畫(huà)像(宋仁宗皇后坐像)

宋朝女子除了在頭發(fā)上裝飾釵、簪、步搖外,還盛行戴花冠,常用桃、杏、荷、菊等四季花卉樣式做在發(fā)髻上,稱(chēng)為“一年景”。

古裝劇不可輕忽的“服飾考據(jù)"

過(guò)往的古裝劇,除了清宮劇外,基本很難從服飾外觀去辨別其劇中的時(shí)空背景為哪一個(gè)朝代,漢、唐、宋、明的皇帝都穿著祭祀時(shí)的冕服到處跑,而后妃們的打扮更是超越時(shí)空,還充滿(mǎn)著服裝設(shè)計(jì)的想象力。在長(zhǎng)年看著浮夸、庸俗的古裝戲服下來(lái),觀眾們反而會(huì)對(duì)較為古典的戲服,如多年前火紅的《瑯琊榜》,或是主打還原、考據(jù)歷史的服裝,如《長(zhǎng)安十二時(shí)辰》、《鶴唳華亭》等戲印象深刻,《清平樂(lè)》也是著重在后者。

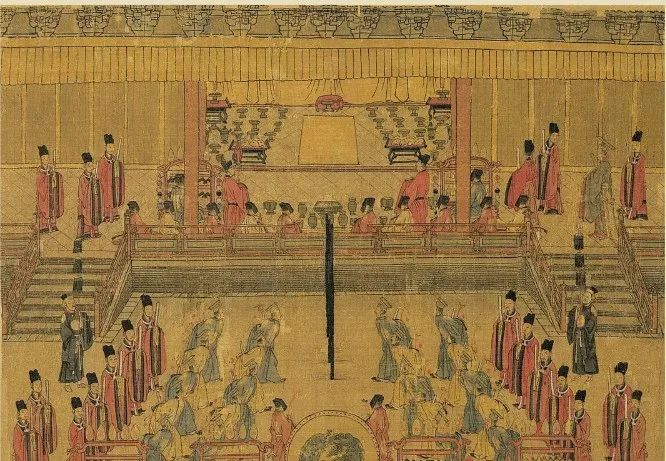

從《清平樂(lè)》宣傳海報(bào)上,能發(fā)現(xiàn)到主角們的服裝與流傳今日的宋代帝后畫(huà)像相似度極高。比如王凱頭戴的“通天冠",也是細(xì)細(xì)考究。通天冠,為皇帝禮服制度里一種禮儀性的冠,也稱(chēng)“卷云冠"、“高山冠"。《后漢書(shū).輿服志下》:“通天冠,高九寸,正豎,頂少邪(斜)卻,乃直下為鐵卷梁,前有山、展筒、為述,乘輿所常服",通天冠從秦代起,即為帝王禮儀場(chǎng)合所專(zhuān)用(皇帝在大祀、慶成、正旦、冬至、圣節(jié)及頒詔開(kāi)讀、進(jìn)表、傳制等重大典禮時(shí)使用的禮服,其基本樣式是衣與裳搭配制),一直延續(xù)至明代,直到清代廢止。

宋代的通天冠制度可見(jiàn)《宋史.輿服志》,規(guī)定通天冠需用北珠卷結(jié)于冠上,有二十四梁。戴這種冠時(shí)需穿織成云龍紋的絳色紗袍,并用黑色緣其領(lǐng)、袖及衣裾,系以絳紗裙(即裳),內(nèi)襯白紗中單,領(lǐng)間系垂白羅的方心曲領(lǐng),腰間束以金玉帶,前系蔽膝(遮蓋大腿的服飾),系佩綬,穿白襪黑舄(即鞋)。這是極為正式的服裝,皇帝只有在祭祀、大朝會(huì)、大冊(cè)命等重要場(chǎng)合才穿,是僅次于袞冕服的一種衣服。除此之外《清平樂(lè)》也非常仔細(xì)地還原了宋仁宗的常服,可說(shuō)是從服飾上重現(xiàn)了宋人的穿搭美學(xué)。

關(guān)于皇帝公服所用紅色開(kāi)袴衫袍,脫脫《宋史?輿服志三》記載,不開(kāi)衩的圓領(lǐng)大袖袍—衫袍(赭黃色和淺黃色圓領(lǐng)大袖,衣身不開(kāi)衩)。衫袍。唐因隋制,天子常服赤黃、淺黃袍衫,折上巾,九還帶,六合靴(六瓣黑靴)。宋因之,有赭黃、淡黃袍衫,玉裝紅束帶(單撻尾繞胸革帶),皂文鞞,大宴則服之。

衣身開(kāi)衩的圓領(lǐng)大袖袍—袴袍。又有赭黃、淡黃袴袍,紅衫袍,常朝則服之。其制,曲領(lǐng)大袖(圓領(lǐng)大袖,衣身左右開(kāi)衩),左右開(kāi)衩,下無(wú)橫襕(上下通裁),束以革帶,幞頭(平腳長(zhǎng)翅幞頭紗帽),烏皮靴(黑色皮靴)。國(guó)朝之制,君臣通服平腳幞頭,乘輿或服上曲焉(皇帝有時(shí)候會(huì)戴沖天翹腳幞頭)。其初以藤織草巾子為里,紗為表,而涂以漆,后惟以漆為堅(jiān),去其藤里,前為一折,平施兩腳,以鐵為之。

關(guān)于皇帝穿用的一種圓領(lǐng)大袖襕袍,此服等級(jí)略高于一般公服,脫脫《宋史?輿服志三》卷一百五十一,載:履袍(紅色大袖圓領(lǐng)襕袍)。袍以絳羅(紅色羅織布)為之,折上巾(平腳幞頭烏紗帽),通犀金玉帶。繫履,則曰履袍;服靴,則曰靴袍。履、靴皆用黑革(黑色牛皮材質(zhì))。四孟朝獻(xiàn)景靈宮(孟春、孟夏、孟秋、孟冬月份的初一)、郊祀(冬至日)、明堂,詣宮、宿廟、進(jìn)胙,上壽兩宮及端門(mén)肆赦,並服之。大禮畢還宮,乘平輦,服亦如之。若大輦,則服通天(通天冠)、絳紗(絳紗袍)如常儀。

再者是朝服。朝服是東漢開(kāi)始至明代歷朝君臣在大祀、慶成、正旦、冬至、圣節(jié)及頒詔開(kāi)讀、進(jìn)表、傳制等重大典禮時(shí)使用的禮服。其基本樣式是衣與裳搭配制,朝服衣裳部分統(tǒng)稱(chēng)絳紗袍,細(xì)節(jié)包括梁冠(進(jìn)賢梁冠)、赤紅羅衣、白紗中單(兩者皆以青飾領(lǐng)緣)、赤紅羅裳(青色衣緣)、赤紅羅蔽膝。關(guān)于宋代群臣的朝服制度據(jù)《宋史·輿服志四》卷一百五十二記載:“朝服,(按搭配梁冠類(lèi)型的不同細(xì)分成三類(lèi))曰進(jìn)賢冠服(宰執(zhí)以下群臣服用),曰貂蟬冠服(宰執(zhí)及以上三公服用),曰獬豸冠服(臺(tái)諫官服用),皆朱衣朱裳(衣、裳主色底色都為紅色),宋初之制。進(jìn)賢五梁冠:涂金銀花額,犀、玳瑁簪導(dǎo),立筆。

緋羅袍,白花羅中單,緋羅裙,緋羅蔽膝,并皂縹襈,白羅大帶,白羅方心曲領(lǐng),玉劍、佩,銀革帶,暈錦綬,二玉環(huán),白綾襪,皂皮履。一品、二品侍祠朝會(huì)則服之,中書(shū)門(mén)下則冠加籠巾貂蟬。三梁冠:犀角簪導(dǎo),無(wú)中單,銀劍、佩,師子錦綬,銀環(huán),余同五梁冠。諸司三品、御史臺(tái)四品、兩省五品侍祠朝會(huì)則服之。御史大夫、中丞則冠有獬豸角,衣有中單。兩梁冠:犀角簪導(dǎo),銅劍、佩,練鵲錦綬,銅環(huán),余同三梁冠。

四品、五品侍祠朝會(huì)則服之。六品以下無(wú)中單,無(wú)劍、佩、綬。御史則冠有獬豸角,衣有中單。袴褶紫、緋、綠,各從本服色,白綾中單,白綾褲,白羅方心曲領(lǐng),本品官導(dǎo)駕,則騎而服之。”

又載“進(jìn)賢冠以漆布為之,上縷紙為額花,金涂銀銅飾,后有納言。以梁數(shù)為差,凡七等,以羅為纓結(jié)之:第一等七梁,加貂蟬籠巾、貂鼠尾、立筆;第二等無(wú)貂蟬籠巾;第三等六梁,第四等五梁,第五等四梁,第六等三梁,第七等二梁,并如舊制,服同。

武將的服飾同樣用心。宋朝武將最典型的配飾是“袍肚”。在腰部圍著甲衣的部位用布系上,能幫助防止盔甲滑動(dòng)。

在顏色的選擇上,劇組考據(jù)之細(xì),簡(jiǎn)直“令人發(fā)指”。宋仁宗這件褐色的常服看來(lái)素淡,卻是符合宋代美學(xué)。

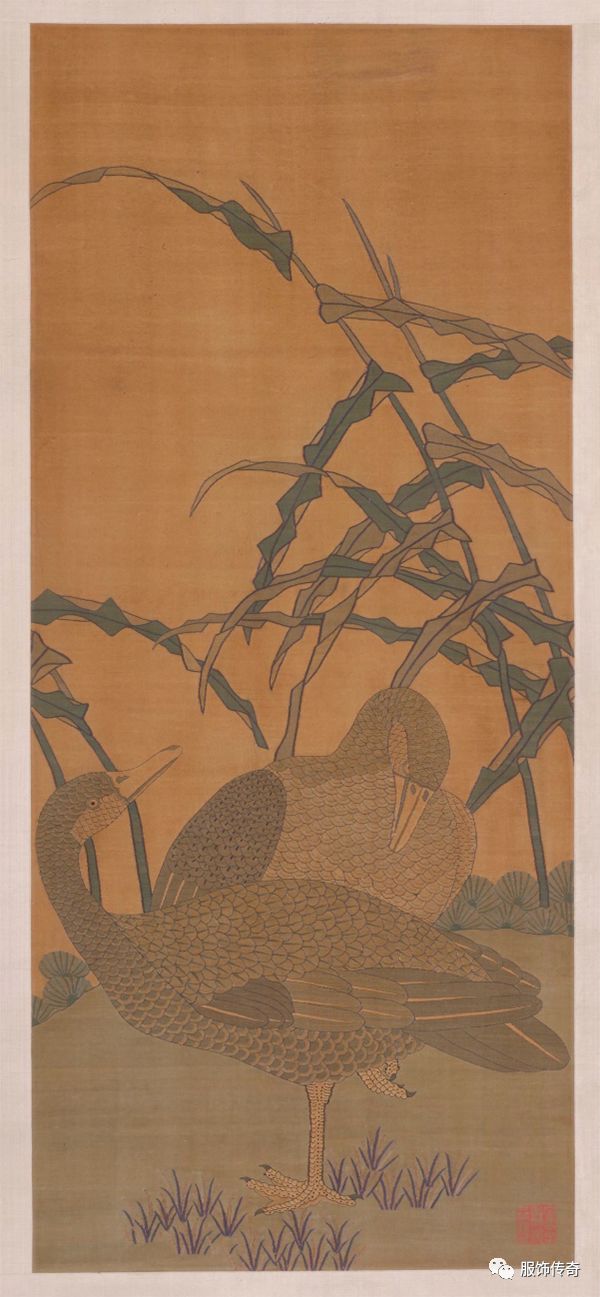

我們看看出土的趙伯澐(趙匡胤七世孫)的絲質(zhì)衣物。

同樣是褐色,折射出宋朝王室淡雅清逸的審美品位。

兩岸三地過(guò)去在制作古裝歷史劇,總是將重點(diǎn)放在編劇、導(dǎo)演與演員的知名度上,而對(duì)服裝道具等細(xì)部的歷史考據(jù)有所忽視,導(dǎo)致有些影片劇情雖好,可惜服飾太過(guò)浮夸、不符史實(shí)。一出能令觀眾回味再三的優(yōu)良古裝劇,除了要具備說(shuō)故事的能力外,還要有優(yōu)秀的歷史還原能力,兩者缺一不可。以日本、韓國(guó)的古裝劇作對(duì)比,可以發(fā)現(xiàn)到他們相當(dāng)重視劇中角色的造型,甚至拉高到以民族文化的高度來(lái)對(duì)待,甚至把古裝劇等同于國(guó)家的文化形象,因此我們能夠看到日本大河劇、韓國(guó)古裝劇里的 、韓服的服飾除了考據(jù)以外還相當(dāng)精美,對(duì)日韓來(lái)說(shuō),一部劇就是一個(gè)文化工程。通過(guò)戲劇的文化傳播,也讓許多歐美人士能夠一眼認(rèn)出日韓的傳統(tǒng)民族服飾。

近年兩岸年輕人掀起的漢服熱潮,正一步一步地改變古裝劇的服飾造型。漢服帶動(dòng)起的傳統(tǒng)服飾考據(jù),讓劇組人員開(kāi)始重視戲服,不再隨便設(shè)計(jì)各種造型廉價(jià)又毫無(wú)歷史根據(jù)的服飾,也終于讓民眾了解真正傳統(tǒng)民族服飾的樣貌。(此文為綜合稿件)