摘要:中國古人的發型究竟有沒有劉海??

近日,古裝武俠劇《劍王朝》開播,故事背景發生在烽火四起的戰國末期,由李現主演的秦國市井少年丁寧武藝超群、為江湖最炙手可熱的存在,網友們夸贊劇中李現一身少年俠氣頗有氣勢,與此同時還將注意力集中到了李現的發型上——突兀的齊劉海。

值得好奇的是,中國古人的發型究竟有沒有劉海?中國古代流行什么樣的發型呢?

頭發在中國古代社會是與社會風俗、道德規范諸多方面密切聯系的,譬如中國古代素有 ”。 這種束發傳統為古代冠服制度的一部分,自周代起,中國便有相當完整的冠服制度,對不同禮俗中對應的服飾、發式都有明確規范。《劍王朝》所參考的時代背景正好為周與秦漢之間,那么,此時流行的發型到底有沒有劉海呢? 先秦至漢代之發式

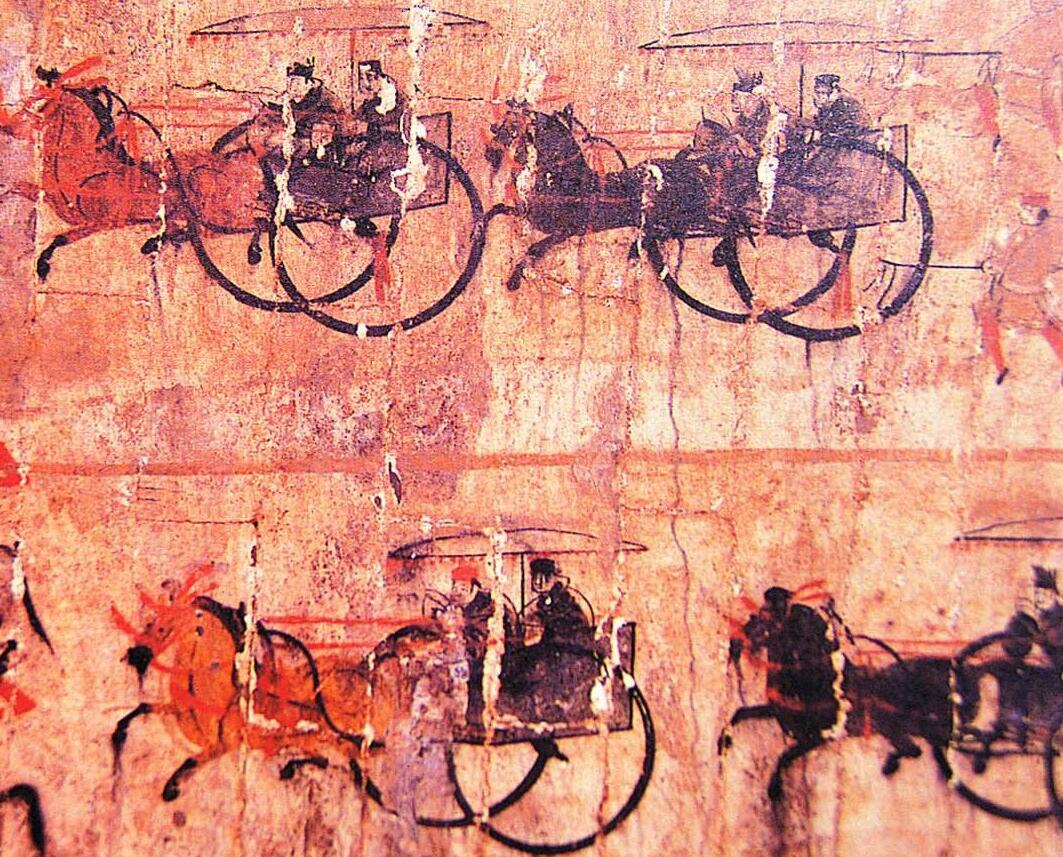

男性“束發為冠”,簡單來說,就是把長發往頂上梳成一束再帶上冠帽。周代男子的發型多為“椎髻”,也就是把頭發往頂上束成直立狀的發髻,根據《漢書·陸賈傳》顏師古注:“椎髻者,一撮為髻,其形如椎”。周代男子把頭發整整齊齊梳成椎髻后,會用冠帽將發髻套住、不讓頭發散亂。 秦漢時期在前朝的基礎上,形成了較固定的發式,看看秦始皇陵出土的兵馬俑,便可知道當時流行的男子發飾——

兵馬俑:劉海?那是什么?

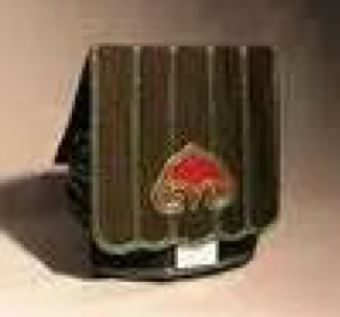

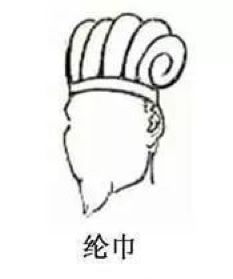

這八千余士兵中,一般步兵的發髻多向上聳并略偏某一側,似乎是用偏帶裹發定型的,有些還帶有冠帽。根據考古研究,自先秦起男子普遍流行“幘”這種冠飾,它實際上是一種用于束發的包頭布,即用一塊巾布從腦后向前把發髻捆住,在前額處打結,使得巾布的兩角翹在前額作為自然的裝飾。這種冠飾在當時可是公認的“時尚”,樂府詩《日出東南隅》中“少年見羅敷,脫帽著帩頭”這一句,“帩頭”指的便是這種冠飾。 南北朝時期,受鮮卑胡服影響而出現了“幞頭”,一種包裹頭部的紗羅軟巾,其特征就是腦后披拂兩條長巾,正如沈括在《夢溪筆談》中的描繪:“幞頭一謂之四腳,乃四帶也,二帶系腦后垂之,二帶反系頭上,令曲折附頂。”后來,幞頭逐漸成為貴族男子的普遍冠飾,而“卑賤執事低微者”仍戴幘。

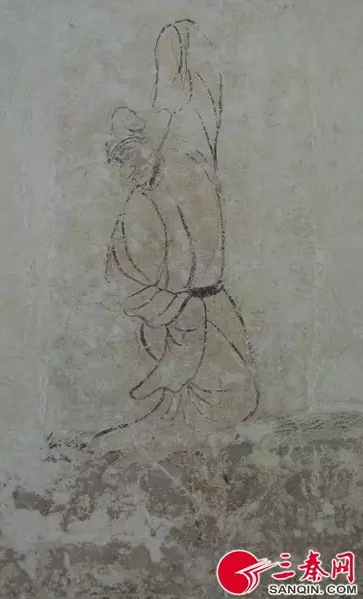

唐人壁畫上的裝扮,也沒有劉海的痕跡

無論幞頭還是幘,我們可發現,先秦至秦漢時期的男子發型基本上都是長發且束發為髻,僅僅是冠飾款式上有所不同,而鮮少有額前短發這種劉海造型。

那么,劉海造型是否在女子發型中出現呢? 相比男性,古代女性的發型更加豐富,她們將烏黑的長發分股、挽束成各式各樣的髻鬟,用笄將其固定后,配之以各種華麗的冠飾、如步搖等等。周代起,婦女便流行梳高髻,直至秦漢時期仍舊盛行,尤其漢代還出現了許多新的發髻花樣,有垂在腦后的“墮馬髻”、束于頂上的“盤桓髻”、層次豐富的“縷鹿髻”等等。

電視劇《漢武大帝》宮中婦女所梳大多是墮馬髻

當時,長安城內有玩笑語:“城中好高髻,四方高一尺”,漢代婦女為了使發髻高聳,必須用一些支撐發髻的飾物,因此還出現了“假髻”這種人造發髻,有的是用別人剪下的頭發添到自己發中梳作假髻,有的則以鐵絲為圈、外編以發。可見,當時確實以烏黑的長發、高聳的發髻為美。 縱覽一遍先秦至漢代的男女發型,似乎都不見劉海的蹤影,那劉海到底是什么時候出現的?讓我們再看看隋唐時期流行的男女發型。 隋唐發式

隋唐時期的男女發式基本承繼了歷代的冠服制度,同時還發展出大量豐富多姿的造型,唐代社會上普遍流行“高冠峨髻”。 以“高冠”為時尚的男性發式基本上仍以束發成髻為主,只有冠飾發生了許多創新,出現了進賢冠、籠冠、武弁、紗帽等等林林總總的新冠飾。冠飾的材質也有了很多改進,初期都是較為粗糙的布料如繒、絹等,后期則多用紗羅等輕薄織物,透氣又美觀。 舉個例子,秦漢流行的幞頭,唐代人們為了使其達到“高冠”的效果會在其內部襯以硬物,郭若虛在《圖畫見聞志》里曾提及:“巾子裹于幞頭之內”,說的是唐代男子會在幞頭內側襯上一種相當于帽坯架的“巾”,襯了巾以后幞頭可被設計成各種各樣的造型。《舊唐書·輿服志》曾記載唐高祖武德時期便流行“平頭小樣巾”;唐中宗賜給百官英王“路樣巾”,式樣高聳而向前傾;玄宗開元時期還出現了“官樣圓頭巾”等等。

電視劇《長安十二時辰》中,張小敬的冠飾便是這種幞頭

另一方面,唐代女性發式的變化更為豐富。當時發型以巍峨華麗為美,繼承了先秦以來高髻的造型,同時還發展各種新造型如翻荷髻、反綰髻、鳳髻、交心髻等等,雍容華貴間還有一絲慵倦之美。唐宋詩歌文學常有意或無意地提及婦女發髻之美,譬如白居易的《井底引銀瓶》描繪了少女“嬋娟兩鬢秋蟬翼”,韋應物在《長安道》中描繪盛唐佳人之美:“麗人綺閣情飄飖,頭上鴛釵雙翠翹。低鬟曳袖回春雪,聚黛一聲愁碧霄”。

除了發髻,唐代還流行以鬟和鬢做造型。何謂鬟?鬟與髻不同,歷代流行的髻都是實心的發盤,而鬟則一種中空的束發造型,唐代女子將長發束起再挽成環狀,環形的發束可變化多種造型,環數也可按自己的喜好而定。鬟的造型尤受年輕女性喜愛,按照高低大小可設計成各種花樣不同的鬟式,譬如當時流行的一種“雙鬟望仙髻”便是在后腦勺偏高處將長發挽作雙環型的鬟式。

95年《武則天》中,武則天少女時期的發型便是雙鬟髻

除此之外還有鬢,鬢便是兩耳旁的發,由于鬢自耳邊連于發、唐代女子根據發髻式樣進而設計各類鬢式,如松鬢、蟬鬢、雪鬢等等,有些婦女也會在發鬢上飾以花鈿等裝飾、更顯華貴俏麗。 然而,幼女的發式并無髻、鬟、鬢之分,大都垂于額前;少女發飾則是四垂短發,以發履眉目,這不正是劉海的原型么?李白在《長干行》中也曾描繪:“妾發初覆額,折花門前劇;郎其竹馬來,繞床弄青梅”說的便是幼年的小男孩和小女孩天真爛漫、青梅竹馬的情韻。那么我們可發現,古代的劉海造型起初是在小孩、或少年少女身上出現的。這里引申一個有趣的典故,年輕的婢女一般都梳丫鬟,也就是丫字形的發鬟,當時年輕女孩兒都這么梳,久而久之便稱為她們為“丫鬟”,也叫“丫環”。

《三生三世十里桃花》中鳳九扮作丫鬟時的造型

實際上,古代小孩在未成年之前,發型都是自然下垂且有修剪的,自周代起小孩的發型多為小丫角,男孩子剪發后留下額上左右兩角的胎發;女孩子則留的是垂于額頭中央的胎發,而這種孩童時代所留的頭發,統稱為“留孩發”。

“劉海”與“留孩發”諧音相近,有一說法認為“留孩發”為民間口語,“劉海”是其書面用語。除此之外,民間還流傳一個關于“劉海”的傳說,相傳唐代有個名叫劉海的仙童,他的前額總是覆蓋一列整齊的短發,模樣童稚可愛,畫家將其畫下而有“劉海戲金蟾”一圖。爾后,人們便習慣將額上留的短發,稱為“劉海”。

所以,中國古人發型確實是有劉海,但僅僅作為幼兒或未成年的少男少女的發式,而非成年男女普遍流行的發式。

不過,早在上古時期,古人流行過一種類似劉海的自然下垂的“披發”。“披發”又叫“散發”,《山海經·海外西經》記載了上古時的披發風俗:位于龍魚北面的“白民國”人,皮膚白皙,披頭散發。

進入農耕社會以后,由于披發不便于勞動,人們開始把頭發扎起來,有段時期流行“辮發”,后來自秦漢開始“束發為髻”成為主流發式,并作為傳統延續下來。

由此看來,中國古代,無論男女都沒有短發劉海的造型傳統,那么問題來了,這種原為孩子專屬的劉海發式究竟是什么時候盛行起來的? 辛亥革命后,社會開始涌現“斷發易服”的呼聲,強調通過“剪發”的方式、切斷這與身體直接聯系的舊觀念,提倡革新意識。中國古代發型基本上都以長發為美,而劉海造型的誕生,便是由長發到短發的一次重大變革,其關鍵在于“剪”。剪發思潮一開始體現在清末男子的剪辮運動,自1919年五四運動蓬勃開展,女性也逐步加入這場剪發變革。

孟小冬與梅蘭芳,兩人都頂著20世紀30年代流行的清爽發型

民國時期的女性發式造型豐富,最標志性、最時髦的發型就是劉海。此時期的女明星大部分為短發或者留發髻,頭發梳理得光潔整齊,額頭前留有顯著的劉海。民國初年還流行一種短劉海,被稱為“滿天星”,極具特點和代表性,這在當時是一種進步和文明的象征。 劉海盛行后一發不可收,成為一股新的審美風尚,當時的影視明星們紛紛仿效,她們以額前劉海搭配不同的發型,有劉海搭配發髻、辮子的,劉海的疏密薄厚各有講究,比如當時還發展出一種時髦的短發燙發的造型,最大的新意便在那燙卷的劉海——

時髦之余,劉海造型對于塑造影視人物形象及其性格特點也有一定作用,比如1987年版《紅樓夢》中林黛玉的形象,額前稀疏的劉海增加了林妹妹楚楚動人之情——

不同的劉海造型,表現不同的性格特色,比如1998年《還珠格格》中趙薇所飾的小燕子,一頭整齊的短劉海看起來俏皮又靈氣——

劉海造型打破了歷史真實中單一不變的束發傳

- 下一篇: 【人文歷史】吃貨的代價

- 上一篇: 【配飾文化】大明貴婦的頸椎一定不太好,因為……