摘要:劇中的名物、服飾、禮儀、風俗大多與宋朝相關。

最近熱播的電視劇《鶴唳華亭》,其題材雖然架空,故事背景沒有具體指明,但是通過仔細考據可以發現,劇中的名物、服飾、禮儀、風俗大多與宋朝相關,并且還在繼承宋朝美學風格的基礎上給出了全新詮釋。

不信?講給你看!

書畫之美

前期的物料,濃濃的宋朝美學風格

“華亭鶴唳”,典出《世說新語》。晉惠帝太安二年,“陸平原河橋敗,為盧志所讒被誅。臨刑嘆曰:‘欲聞華亭鶴唳,可復得乎?’”大意是指感慨生平,慨嘆仕途險惡、人生無常之詞。

男主蕭定權讓很多人想到北宋那位“諸事皆能,獨不能為君”的宋徽宗趙佶,兩人的際遇頗為相似,呼應《鶴唳華亭》整體的故事基調:可憐生在帝王家。

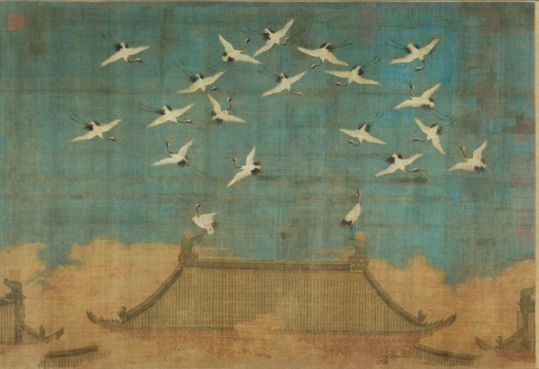

宋徽宗“御畫并書”的《瑞鶴圖》頗為點題,既是祥瑞華麗,又預示著大廈將傾。當時的宋朝已經處在風雨飄搖的階段,卻又有 “國運興隆”的希望。皇太子蕭定權如禁中之鶴,看似自由卻又身不由己。

《瑞鶴圖》宋徽宗御題中,正好有“唳”“鶴”兩字

《瑞鶴圖》是藝術史上難得的詩、書、畫皆為上品的佳作。宋徽宗藝術造詣極高,尤其體現在書法藝術的獨創。

劇中書法和人物介紹字幕,都是瘦金體。這種宋徽宗自創的字體很有個性,筆跡勁瘦又風姿綽約,貴氣傲嬌,一般人學不來。按字形本應該叫“瘦筋體”,用“金”替代“筋”,是為了表達對皇帝的尊重。潮就一個字,我只說一次。

連盧尚書這種書法大家都說,“已入文藝堂皇之徑”。劇中太子20歲左右,就已經自創瘦金體,在書法上有了成就。

第五集中,太子的作業是抄寫千字文,巧合的是,崇寧甲申年,宋徽宗所書《楷書千字文》,成為其瘦金體的代表作品。這一年,宋徽宗也不過才23歲。

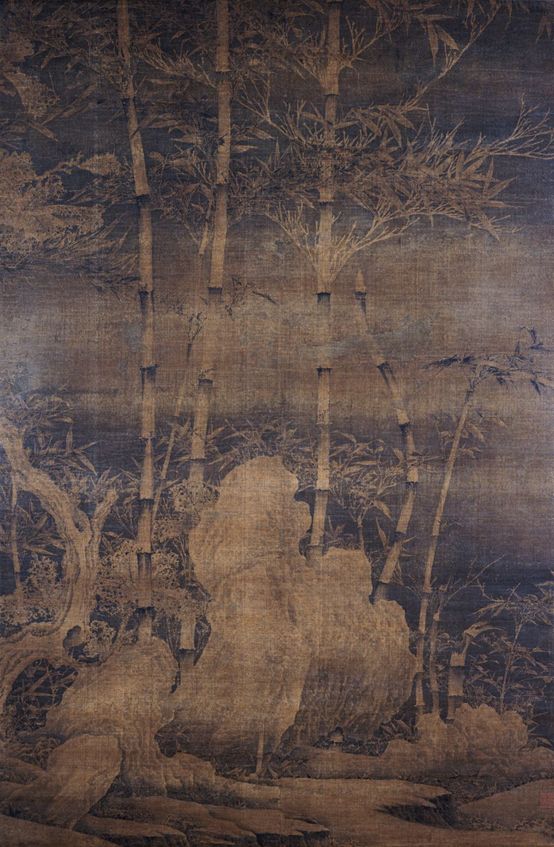

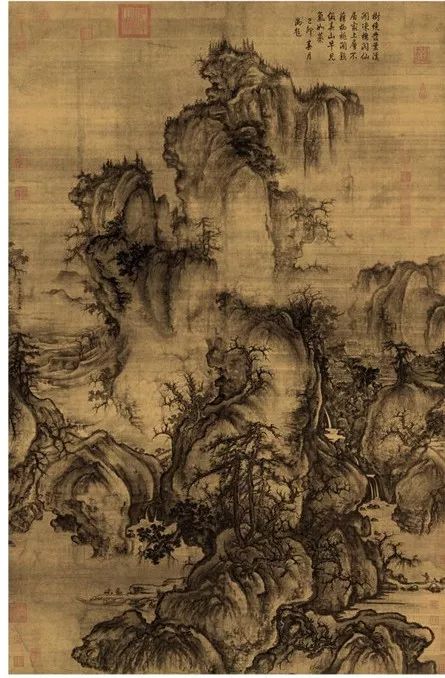

除了書法,肯定少不了宋畫。宋畫是古典寫實主義的巔峰,導致后來諸多繪畫風格流派,無不是以宋畫為學習起點。 大體上,《鶴唳華亭》中出現的畫作都是歷代名家手筆,且集中在五代和兩宋,多是古畫高清版的局部截圖。或烘托氣氛,或象征品格,這些畫作出現的地方可圈可點。 例如太子行宮中雪夜讀書,屏風中的《溪山雪意圖卷》,太子與盧尚書話別時,盧尚書家中的《雪竹圖》掛軸,都對故事環境和人物塑造上,起到補充作用。

劇中背景古畫來源:宋 高克明《溪山雪意圖卷》

劇中背景古畫來源:五代 徐熙《雪竹圖》

而陳設豪華的皇帝寢宮,目之所及,都是震古爍今的大師名作。糊了一整面墻的《千里江山圖》就不說了,郭熙的《早春圖》,為了符合年代,還特地去掉了乾隆題款。李成的《晴巒蕭寺圖》直接被裁成扇面,尺寸放在宋畫里也算前所未有的大。

劇中背景古畫來源:宋 王希孟《千里江山圖》(局部)

劇中背景古畫來源:北宋 郭熙 早春圖

劇中背景古畫來源:北宋 李成《晴巒蕭寺圖》這張畫在BBC紀錄片《文明》出現過,解說詞把李成歸為“第一代山水畫大師”

值得一提的是屏風上的那條龍,出自南宋陳容的巨幅長卷《九龍圖》,原作現收藏于美國波士頓美術館。

劇中背景古畫來源:南宋 陳容 《九龍圖》(局部)

點茶之美

宋代創制的點茶法為當時風尚,在茶藝要求上非常復雜。

“攪動茶膏,漸加擊拂,手輕筅重,指繞腕旋,上下透徹,如酵蘗之起面,疏星皎月,燦然而生”,劇中多次細膩描摹點茶場面,令人大飽眼福。

茶在劇中也不只是解渴飲料,點茶和飲茶的動作,都成為君臣、父子、師生之間情感起伏的重要線索。尤其第八集結尾,通過一場點茶戲,將兄弟嫌隙、軍茶貪腐等內容,都裝在茶道里。

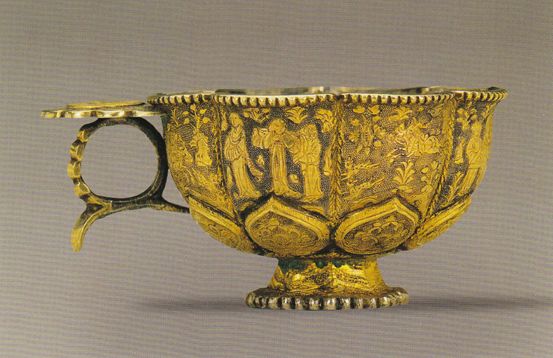

仔細看杯子,居然是唐代鎏金仕女狩獵紋八瓣銀杯 ,西安何家村出土過一個。簡直一個模子刻出來的。

茶具配備也很精致。宋徽宗一生嗜茶,他在《大觀茶論》論及器具:“盞色貴青黑” “勺之大小,當以可受一盞茶為量。” 這些在《文會圖》中均能看到實物,而劇中的宋代點茶法場景的真實再現,都做到了還原。

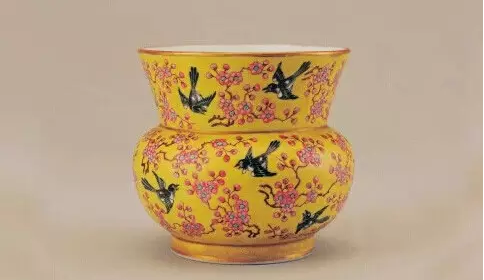

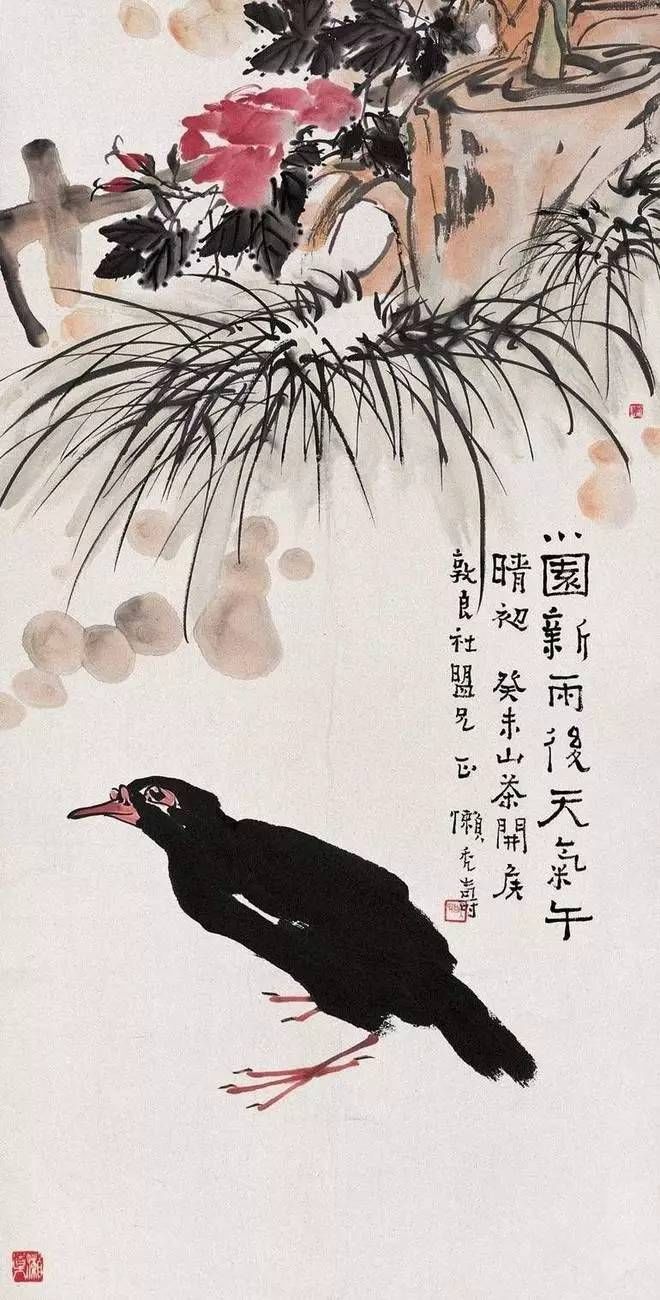

除了茶具,器物的精美還體現在酒具上,說到宋代瓷器,一定繞不開“雨過天清云破處”的汝窯,劇中復刻了一件現存的汝窯極品,青瓷蓮花式溫碗。

此碗呈十瓣蓮花式,碗腹壁稍呈圓弧,直口稍斂,口緣花瓣流暢貫連,圈足稍高。整件器物由底至口厚度均勻,釉薄不透明,釉色呈青藍,有細開片。全器滿釉,圈足內底以五支釘墊燒,支釘點極細,支釘痕胎土呈灰黃色。美不可言。

服飾之美

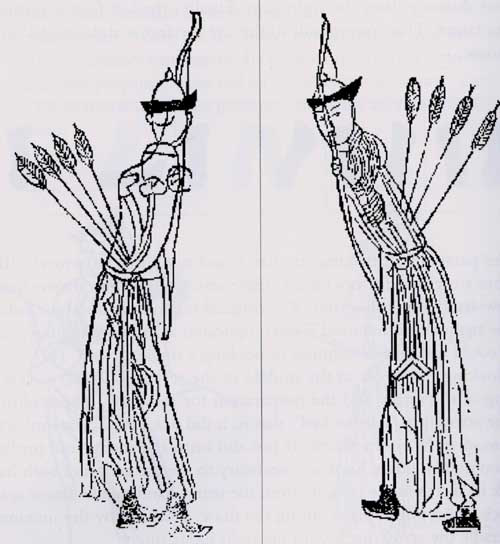

《鶴唳華亭》對宋朝男裝出現了穿襕衫的細節。

《宋史·輿服志》:襕衫,“圓領大袖,下施橫襕為裳”。襕衫,出現于唐,流行于宋明。兩宋時期的襕衫,上為圓領或交領,下擺一橫襕,以示上衣下裳之舊制。

據《夢溪筆談》載:“本朝幞頭有直腳、局腳、交腳、朝天、順風,凡五等。唯直腳貴賤通服之。” 不過最受歡迎的,還要數劇中皇帝的帽子。這種帽子形似“東坡巾”,是唐宋代文人的爆款。自從蘇軾帶火之后,成為歷朝歷代模仿最多的一款。

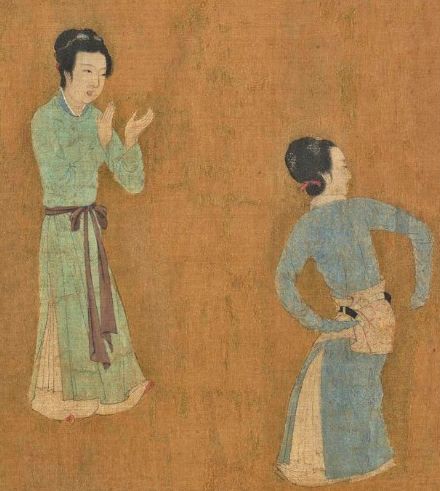

劇中皇帝的畫風,很像五代周文矩的南唐中主李璟與其弟會棋的情景。古代描繪君王休閑的場景,幾乎成了一個畫種,《鶴唳華亭》的劇組學得有模有樣。

另一個場景的皇帝,一身裝束則特別《聽琴圖》。

禮儀之美

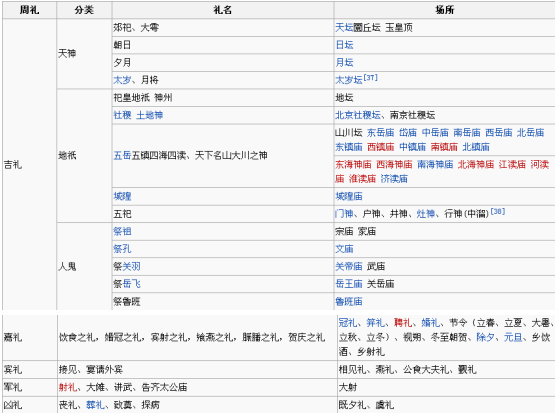

而該穿什么,不該穿什么,在重大慶典中是一點不能錯的。劇中最重要一場戲,皇太子的冠禮,需要嚴格遵循古制。據了解,禮儀組查閱的文獻古籍、文物圖像可以說不計其數,涉及百余種古籍。

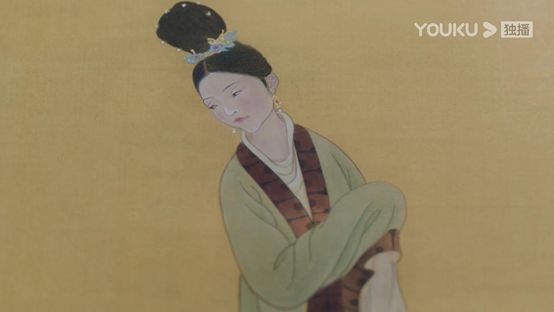

劇中的鳳冠神還原了宋代皇后畫像——

劇中趙貴妃的服飾想必參考的是宋朝昭憲太后

(趙匡胤母親)

的畫像,因為現存宋代皇后像中,只有這一張有穿大衫。鳳冠形制也大抵相似,面容上的珍珠裝飾及珍珠長耳環也是宋代皇后畫像上比較常見的。

瑕不掩瑜:一些與復原圖中的差距

當然電視劇也有不那么精確完美的地方。比如皇帝寢宮,雖然用了很多宋代美學元素,但是又有堆砌之嫌,搞得跟三希堂精裝修一樣。按照劇本人設,皇帝蕭睿鑒是藝術涵養很高的人,有時品味也忽高忽低,譬如劇中這幅人物肖像,從筆法顏色造型各方面來講,跟唐宋仕女畫精品比,差距還是有點大,皇帝竟珍愛無比,令人匪夷所思。

還有一些書畫穿幫鏡頭,前一秒明明是瘦金體,鏡頭拉近又變成了普通楷書。皇帝寢宮墻上好好的《閬苑女仙圖卷》,忽然又跑到盧尚書家里去,而且截取的畫面和大小比例都不同。

瑕不掩瑜,整體而言,《鶴唳華亭》用清淡、幽隱的宋代美學打底,暗透出一種被籠罩生在帝王將相家的無可奈何,與整部劇的基調還是相符合的。

- 下一篇: 粉底、香水、美裙……那些比精致的豬豬女孩更精致的偽娘

- 上一篇: 【人文歷史】吃貨的代價