摘要:黃帝堯舜垂衣裳而天下治。

《周易》中說“黃帝堯舜垂衣裳而天下治,蓋取諸乾坤”,黃帝、堯、舜這樣的古代圣明君王,只是把衣裳穿得很得體,便將天下治理好了。

《舊唐書·魏徵傳》李世民:夫以銅為鏡,可以正衣冠,以史為鏡,可以知興替,以人為鏡,可以明得失。

我們常說中國是“禮儀之邦”,而“禮儀”的外在表現,最直接的就是衣冠,所以有“衣冠禮義”、“衣冠文物”等說法。可見“衣冠”是和禮儀道德緊密相關的。從古至今,大家們亦將衣冠禮儀作為修性養德之基礎。

“衣冠”和“禮義”有何聯系?“衣冠”對于中華文化所講的性命之修有何意義?見微知著,從衣裳說文化開去……

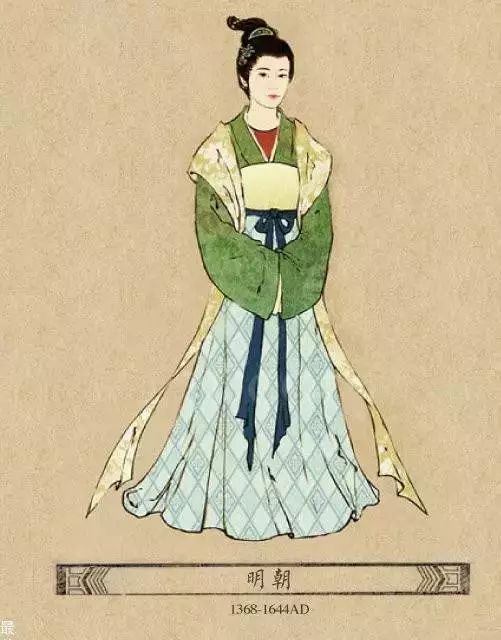

漢服,中國的衣裳,傳承四千多年,是當之無愧的國粹。

漢服,大袖長擺,褒衣博帶,講究天人合一。她以平淡自然、柔美流暢、含蓄委婉、典雅清新的氣質,展現柔靜安逸、嫻雅超脫、泰然自若的民族性格,體現中國人平和自然、與世無爭、寬厚仁愛的人生境界;她又以精裁細繡展現鮮活的中華民族的生命力和審美情趣。

漢服社以漢服和傳統禮儀為表,以中華文化為里,對中華傳統文化、傳統經典儀式不斷挖掘,推陳出新,開展“學生誦經”、“學生學禮儀”、“傳統婚禮”等各種能融合傳統文化的活動。不遺余力、一心一意地地傳播中華傳統文化,致力于中華民族的繁榮昌盛。

當人們贊嘆韓服的雍容華貴、 的衣領交叉呈字母y形,所形成的矩形直角,則意為地道方正。

《孟子•離婁上》云:“不以規矩,不能成方圓。”古人賦予了漢服天圓地方的含義,就是要讓每一位穿上漢服的人,都能時刻牢記,做人需得規矩。上至治理國家,下到為人處世,皆需尊重他人,約束自己,這是古人在每天所穿著的衣服中,對自己的一種鞭策。

05

繩帶系結 :中和之美

古時的漢服沒有扣子,多采用繩帶固定衣身。漢服的繩帶兼顧了固定和裝飾的作用,從而使漢服更加美觀。

漢服的繩帶系出了中華民族的“中和之美”,“中和”一直是中國傳統的理想追求。“中和”要求各要素之間和諧統一,其意蘊剛柔兼備,力度適中,各因素協調統一,具有含蓄、典雅、靜穆的特性。漢服的系帶采用與衣片相同的面料制作而成,在固定衣身的同時,使服裝整體統一而富有變化,完美地詮釋出“中和”的意韻。

06

上衣下裳:天地陰陽

漢服在結構方式上以“上衣下裳”為原則。上衣下裳,即衣服分為上下兩部分,這是漢服最古老且始終貫徹的服制。我們經常見到的那種看似上下連在一起而達到“被體深遂”的“深衣”,其實也是分為上下兩片拼接而成。

漢服的上衣下裳效法天地與陰陽。古人認為,上天下地、上陽下陰、衣尊裳卑,因此作為天尊地卑,君尊臣卑的社會秩序的象征,上衣下裳的服裝組合,成為天道和人道的完美結合。例如 “深衣“分為上下兩片,代表著天與地,陰與陽,拼接在一件衣服之上,則意味著天地相合與陰陽相接。

衣服的上片由四塊布拼接而成,意味著一年之四季,其下擺則由十二塊布拼接而成,代表著一年的十二個月。

07

中縫垂帶,人道正直

漢服上衣在其衣裳背部的正中間,有一條貫穿首尾的縫合的線,叫做“中縫”。并且,當你穿上漢服站直時,中縫與地面垂直,古人謂之為正直。

剛正不阿,為人正直,是古人對君子的基本要求。衣服上的這條中線時刻的提醒著,應當抬頭挺胸,做一個堂堂正正的人。而下垂直至腳踝的衣帶,亦代表著正直之道。

孔子曾感嘆:“微管仲,吾其披發左衽矣。”古人對于衣冠的重視,甚至于上升到民族與文化認同的高度。

漢服,貫穿了中華民族的歷史長河,承載了深厚的文化積淀和歷史底蘊,演繹著中華傳統的審美意蘊和中國古代的傳統美學思想。作為民族精神的象征,漢服對華夏文明的傳承有著極為重大的意義。