摘要:初游東都年二十,清歡趁得中秋及。高陽會中酒徒集,惠和坊里繡鞍入。

知乎上有網(wǎng)友問:“現(xiàn)在過中秋有什么意義?”網(wǎng)友@莫名感慨道:“風(fēng)俗在慢慢消減,只剩下一頓油光四溢的晚宴,提醒我們漸漸失去的儀式感。”

在節(jié)日氣氛越來越淡漠的今天,我們的確失去了過節(jié)的能力。

北宋詩人唐庚曾這樣描寫過自己的中秋:

初游東都年二十,清歡趁得中秋及。

高陽會中酒徒集,惠和坊里繡鞍入。

蟹螯嘗新左手執(zhí),雞頭未老搓玉粒。

杯行到手不待揖,明月清風(fēng)供一吸。

清代也有竹枝詞寫道:“紅白翻毛制造精,中秋送禮遍都城。論斤成套多低貨,餡少皮干大半生。”

中秋節(jié)送什么大閘蟹,吃什么網(wǎng)紅月餅,這些都是老祖宗么玩剩下的。

當(dāng)蘇軾那句“但愿人長久,千里共嬋娟”響徹千古的時候,我們終于明白——和古人們比起來,他們過的才叫中秋,我們頂多算是放假。

一、

唐初,中秋節(jié)成了國家的一個正式節(jié)日。

此后,每逢中秋,無論男女老少、富貴貧窮,每家每戶都相繼設(shè)香案、擺祭品、香燭高燃,全家人依次祭月,把酒言歡,圍坐賞月。

床前明月光,疑是地上霜。

舉頭望明月,低頭思故鄉(xiāng)。

一千年前,一個26歲的年輕人,漂泊在外,在中秋獨(dú)自面對一輪圓月,寫下了這四句話。

于是,詩,千古;情,千古;人,亦千古。

他,就是李白。

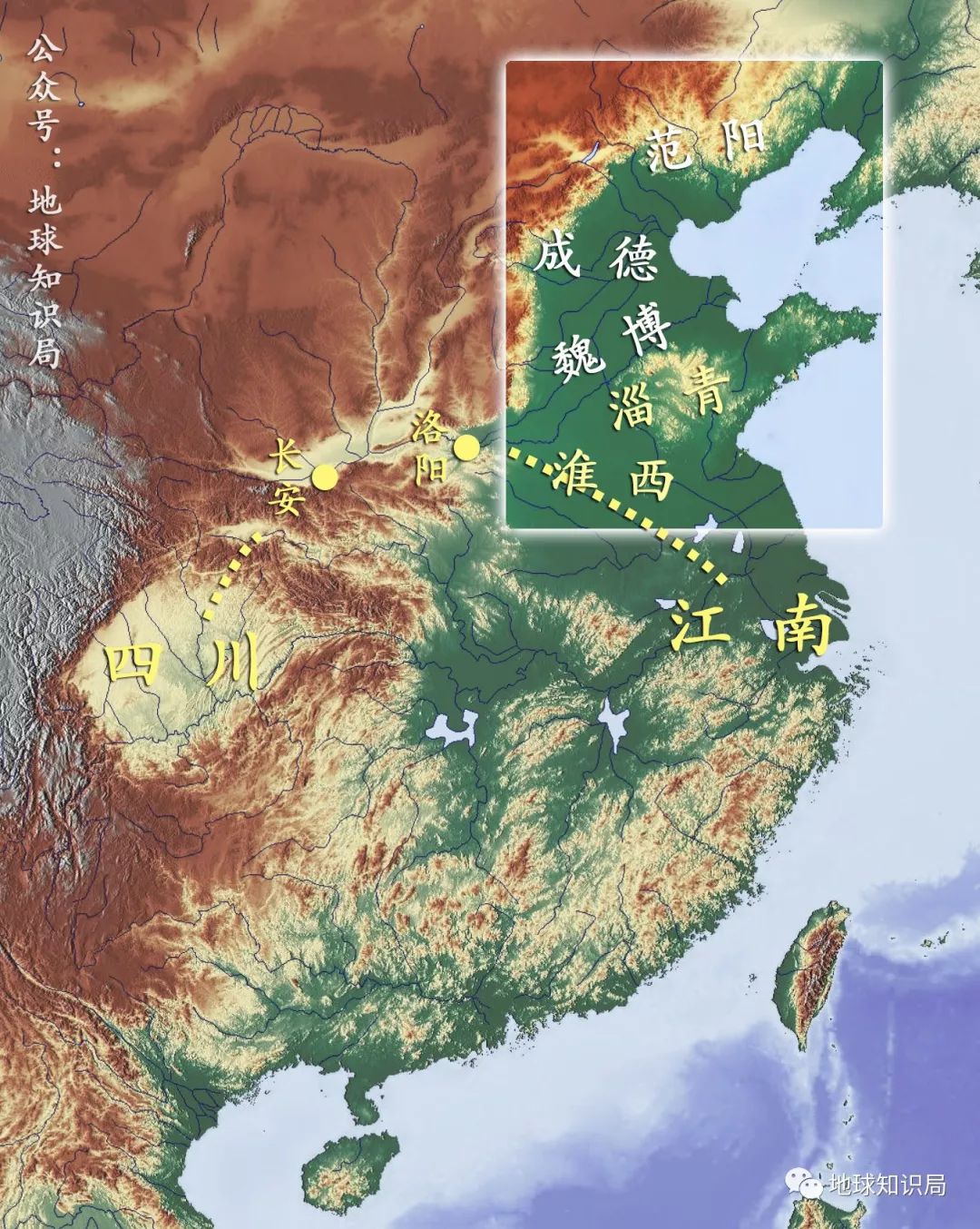

和大多數(shù)向往“詩和遠(yuǎn)方”的年輕人一樣,李白從老家四川出發(fā),沿著長江大河一路北上,成了一名“北漂”。

李白一生放蕩不羈愛自由,從來不會“為賦新詞強(qiáng)說愁”,更別說正值意氣風(fēng)發(fā)的青年時代。

但是,面對那輪明月,耳畔傳來家家戶戶的歡聲笑語,他是真得有些想家了。

于是他只能“舉杯邀明月,對影成三人”,將滿腔思鄉(xiāng)之情化作一杯濁酒。

蜀道難,隔著萬水千山,李白有家不能歸的憂傷成了所有游子內(nèi)心的難言之痛。

一個人無論在外有多么風(fēng)光,家和家人永遠(yuǎn)是心中最難以割舍的牽絆。

和李白的瀟灑相比,蘇軾的灑脫不遑多讓。

可是就是這樣一位幾度沉浮,都不曾讓他低眉下腰的硬漢,卻屢次在中秋夜成了一個“傷心人”。

公元1071年,蘇軾被貶杭州,每逢中秋佳節(jié),他都會帶著妻子王潤之泛舟西湖,飲酒賦詩,并且按照當(dāng)?shù)氐牧?xí)俗,觀賞游船上的歌舞、特技,參與投擲、射擊等游戲。

別看他玩得開心,但是等到賞月祭月的時候,他又忍不住惆悵起來:

“明月幾時有?把酒問青天。不知天上宮闕,今夕是何年?”

宦海沉浮,無法和親人團(tuán)聚,始終是他人生當(dāng)中最大的遺憾。

唯有一句“但愿人長久,千里共嬋娟”,慰藉著千百年來一個個孤獨(dú)思鄉(xiāng)的靈魂。

人圓月圓的中秋,自帶團(tuán)圓屬性。

到如今,信息發(fā)達(dá),交通便捷,但是越來越多的人卻將他鄉(xiāng)變作了故鄉(xiāng),團(tuán)圓成了一種奢望,中秋節(jié)也漸漸失去了那份每逢佳節(jié)倍思親的羈絆。

有家的地方,才叫中秋;有家人的陪伴,才是過節(jié)。

二、

“嫦娥奔月”是中秋的神話起源。

相比起“金風(fēng)玉露一相逢,便勝卻人間無數(shù)”的七夕,似乎中秋身上的“愛情”屬性更為哀婉凄美。

一輪圓月,天上人間,是再也不見的愛戀。

人生中最無奈的愛情莫過于此。

杜甫曾經(jīng)給自己的妻子寫過一篇名為《月夜》的中秋“情書”:

今夜鄜州月,閨中只獨(dú)看。

遙憐小兒女,未解憶長安。

香霧云鬟濕,清輝玉臂寒。

何時倚虛幌,雙照淚痕干。

安史之亂爆發(fā),杜甫被安祿山抓住,雖然沒有囚禁,但是也被限制了人身自由。

雖是戰(zhàn)亂時期,但是中秋節(jié)的萬家燈火依然照常亮起,卻沒有一盞為他杜甫點(diǎn)燃。

無可奈何之際,杜甫只能獨(dú)自喝悶酒,不由得想起了妻子楊氏和他相守在一起的時光。

中秋傳情,自古就是男女之間互相表明心跡的上佳時間。

一個人愛得越深,思念越是綿延不絕。

難怪乎,古時中秋月圓夜的猜燈謎活動被眾多年輕男女所鐘愛。

燈火通明的夜市,賞月飲酒,于你來我往的猜謎游戲之中,男女之間互相展示才華,難免暗生傾慕,自然而然便會延續(xù)出一些動人的愛情故事。

因此,中秋猜燈謎也被衍生了一種男女相戀的形式。

如果人間太苦,那么中秋佳節(jié),就讓愛情來得甜一些吧。

三、

每當(dāng)節(jié)日臨近,朋友圈永遠(yuǎn)是最先沸騰起來的地方。中秋也不例外。

今天收到了誰誰誰的一盒月餅?

某某某又給我寄了一箱子大閘蟹。

放假了終于可以出去浪幾天了……

當(dāng)然,還有一大堆群發(fā)的祝福短信。

看上去熱鬧非凡,其實(shí)真要問起來,即便是節(jié)假日,你有多久沒和朋友見面了?

節(jié)日祝福熱情似火,卻比不上朋友間一次短暫的相聚。

有一年中秋,歐陽修邀好友王君玉,共賞明月。

他備好了宴席,又延請了歌女,打算一邊吃著月餅,一邊飲酒賦詩。

但是,偏偏天公不作美,一場突如其來的大雨驟然落下,漫天烏云,賞月成了泡影。

但是歐陽修和王君玉不僅沒有為此而掃興而歸,反而和著雨聲對酒當(dāng)歌,一夜不眠。

為此,歐陽修還寫了一篇《酬王君玉中秋席上待月值雨》作為紀(jì)念:

池上雖然無皓魄,樽前殊未減清歡。

綠醅自有寒中力,紅粉尤直燭下看。

羅綺塵隨歌扇動,管弦聲雜雨荷乾。

客舟閑臥王夫子,詩陣教誰主將壇。

平日心懷詩和遠(yuǎn)方,今日只有酒和死黨。

中秋節(jié),不在禮,而在情;不在景,而在意。

吳自牧在《夢梁錄》中說:“王孫公子,富家巨室,莫不登危樓,臨軒玩月,琴瑟鏗鏘,酌酒高歌……雖陋巷貧簍之人,解農(nóng)市酒,勉強(qiáng)迎歡,不肯虛度。”

無論貧富,中秋會友,把酒高歌,一直是中國人的傳統(tǒng)習(xí)俗。

辛苦了大半年,正值豐收時節(jié),那些各自忙碌的朋友,湊在一起歡度中秋,想想也是一樁人間樂事。

與其說我們慶祝的是某一個特殊的節(jié)日,不如說中國人鐘情著節(jié)日里的人情和溫度。

- 下一篇: 【人文歷史】打臉時刻,唐朝皇帝的臉好腫……

- 上一篇: 【人文歷史】王維:別問,問就是沒故事