摘要:現代漢服常被混用的幾個名詞,你分得清幾個?

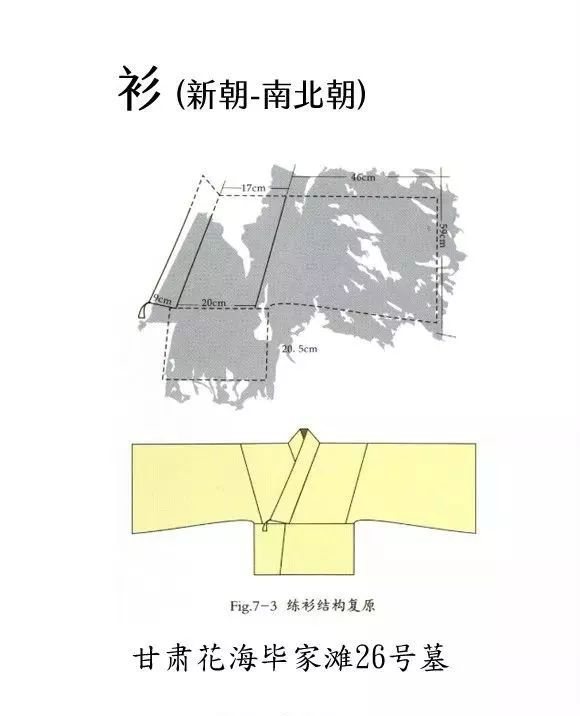

shan衫

衫子在新朝以后大量出現,貼身穿于身體的單層衣物,南北朝及其之前,衫子與襦一致,為分裁,色多偏白,雖沒有祛(祛指的是漢晉那種卷出來的,20厘米長的袖端,或者精確點叫袖口緣邊),但是通袖很長所以會在外露出來一段。目前找到的有直領衫。

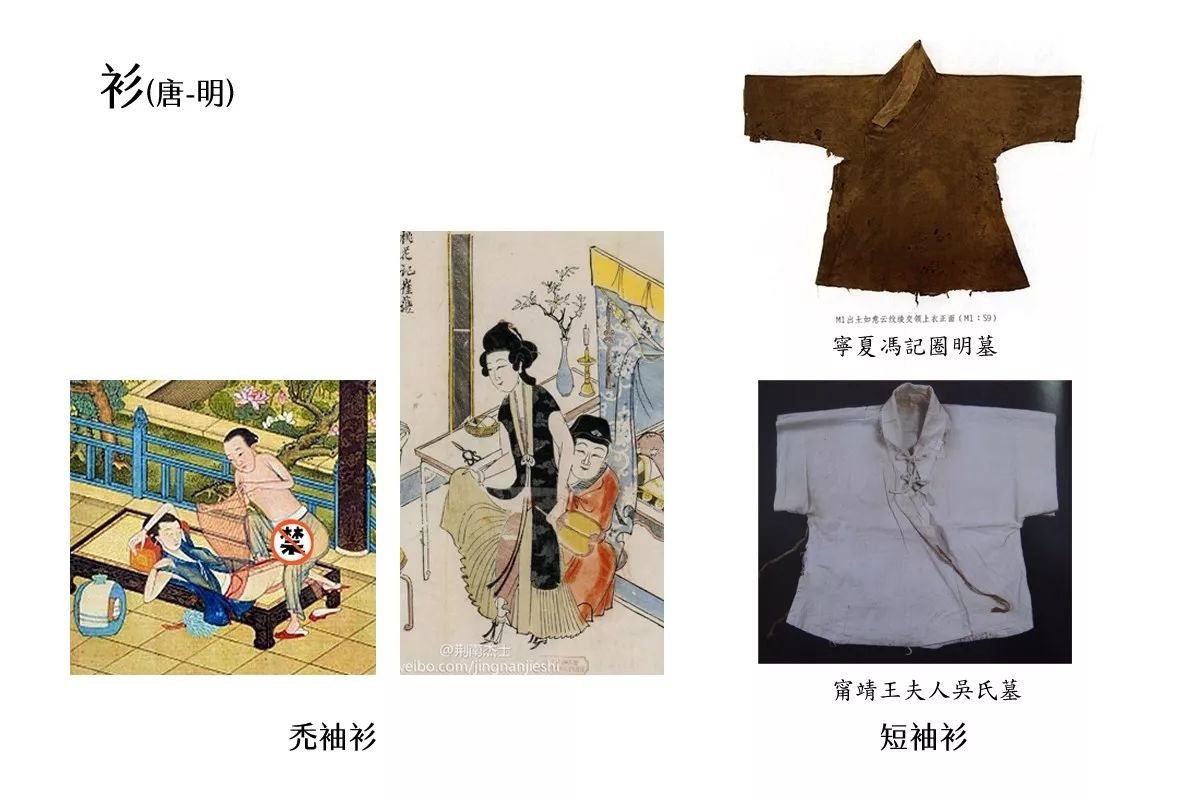

南北朝及之后通裁開衩的襖子進入中原,衫子也隨之變為通裁開衩。款式目前找到文物的有直領大襟、直領對襟、圓領大襟、圓領對襟、豎領大襟、豎領對襟、方領對襟、疑似有方領大襟。長度過膝蓋叫長衫。不過叫衫子,一般為有袖,無袖叫禿袖衫,短袖叫短袖衫子。明代保留有絕大部分的款式。衫子相當于現代衣物中的T恤。

注:直領對襟衫子現今被誤稱為短褙子。圓領大襟、直領大襟衫子做對襟穿可能被誤稱為袒領。(梅注:我們認為坦領是一種穿衣潮流,但不是一種獨立領型。它可以是直領大襟、圓領大襟對穿等等形成的效果。)直領大襟衫子也有被誤稱為裋褐的情況。短袖衫子有被誤稱為半袖、半臂的情況。

han汗ru 襦

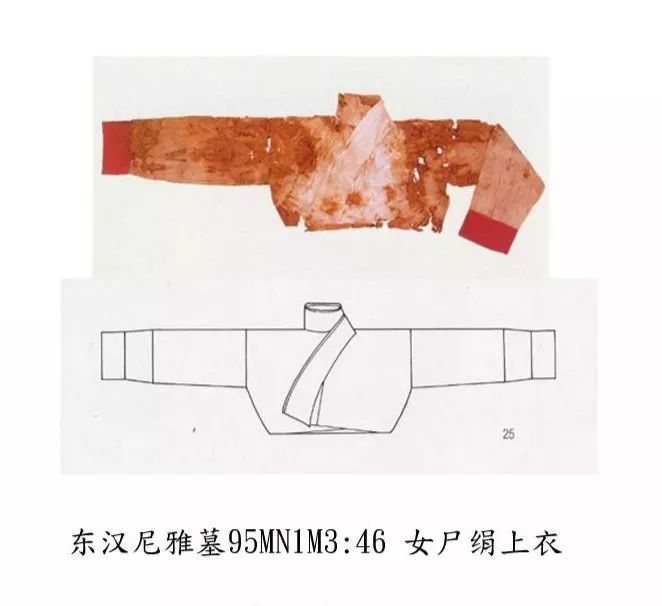

汗襦,衫子未出現前的貼身衣物,受汗漬,單層,異名有單襦、襜襦。衫子出現后,和衫子并列了一段時期,如《釋名》中同時列有單襦、衫兩個詞條。單襦與襦沒有外形上的區別,因此具備祛(祛指的是漢晉那種卷出來的,20厘米長的袖端,或者精確點叫袖口緣邊),在衫子出現后,可能汗襦功效被衫子替代了,因此從現在的角度來講,可以把汗襦并入到衫子里計算。

江陵馬山楚墓的女尸,貼身穿的就是一件到膝蓋的長襦,下配長裙,衣掩裙穿法,此長襦現有被人誤稱為:短直裾。

ru襦

襦,分裁接襕,長不過膝。過膝稱呼為長襦。冬季衣物,與后世的襖子一樣屬于保暖類衣物,相當于現在的“外套”“夾克”“羽絨服”“棉服”等概念。現今被誤稱為“晉襦”,認為只有五胡亂華時代才有文物證據,但實際從先秦時期就有陶俑佐證。東漢時期也有壁畫和衣物出土。南北朝之后,隨著襖的進入逐漸退出服裝舞臺。因為具有外套性質,因此適合采用大量的花紋、顏色裝飾。

ao襖

在南北朝時期開始大量進入中原,通裁開衩。之后替代了分裁的襦成為冬季衣物的主流款。只有夾層、復層兩種,單層則為衫子。單襦和衫具備穿著里外不可逆的關系,如下式:

衫-單襦

衫-夾襦

衫-復襦

而襖子和衫子則不具備不可逆的關系,完全可以相互替換穿衣順序,因此一個人可以有以下四種穿著方式:

衫-襖(常見)

衫-衫

襖-襖

襖-衫

明代基本繼承了所有的襖子款式。

注:唐代襖子的流行要多于襦,因此唐代女性穿著襖子時,也會將裙子提高至胸際無區別,現今錯誤中有將這類款式全部稱呼為齊胸襦裙的問題。

襖子款式有:直領大襟、直領對襟、圓領對襟、圓領大襟、豎領對襟、豎領大襟、方領大襟(疑似有)、方領對襟。明代基本全部保留。

注:直領對襟的襖子,現今被誤稱為短褙子。

直領大襟、直領對襟的襖子作對襟穿,被可能被誤稱為袒領。

(襖子款式與衫子幾乎重復,不重復貼圖)

bei背zi子

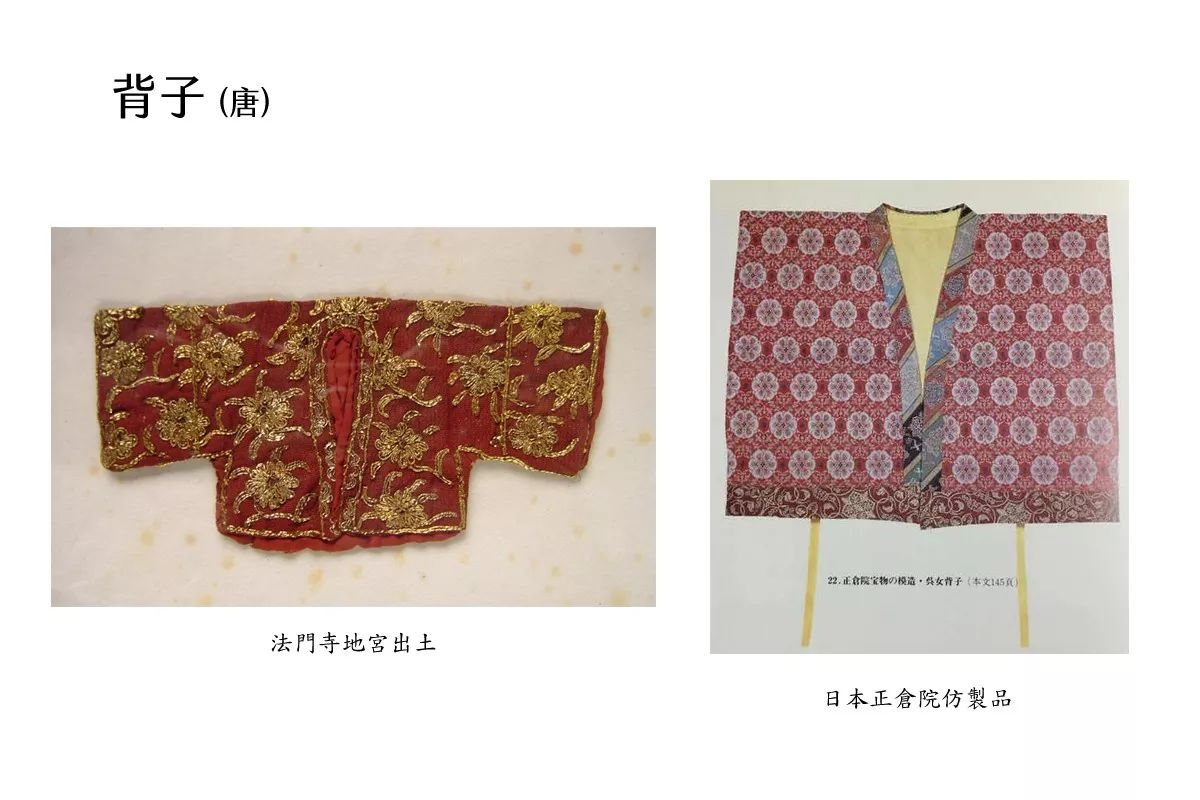

原稱背子。最早文物能追溯到唐初,文獻認為隋代便有。本為無袖或短袖、通裁不開衩的夾層衣物,以對襟居多。穿于衫、襦、襖之外的第三層衣物,相當于今日羽絨馬甲。

宋代開始出現長袖過膝蓋的長背子。宋代女裝背子可以是未婚女子的禮服,還同時是所有女子家祭、女子 ,除卻長袖也。唐高祖減其袖,謂之半臂,今背子也。」

根據女子穿著一般被認為穿著男裝,兩宋開始逐漸消失,元代徹底消失,因此半臂一詞空出來,被元明清用于指代所有的短袖無袖類的衣物。注:半臂消失后,其位置被褡護所替代。(褡護也是穿于圓領之下)

- 下一篇: 漢服形制之道袍

- 上一篇: 穿漢服的菇涼才最美!宛如仙女一般不食人間煙火