摘要:漢服的演變——從魏晉風度到明朝端莊宏美

魏晉南北朝漢服

魏晉時期,風流名士們崇尚自然、超然物外,率真任誕而風流自賞。姿容飄逸的魏晉風度也反映到了漢服上,這一時期的男子一般都穿大袖衫——大袖翩翩的衫子,上自王公名士,下及黎庶百姓,都以寬衫大袖,褒衣博帶為尚。直到南朝時期,這種衫子仍為各階層男子所愛好。衫和袍在樣式上有明顯的區別,照漢代習俗,凡稱為袍的,袖端應當收斂,并裝有祛口。而衫子卻不需施祛,袖口寬敞。魏晉服裝日趨寬博,而衫由于不受衣祛等部約束,故成為一時風俗。

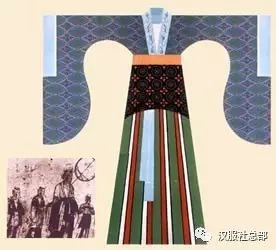

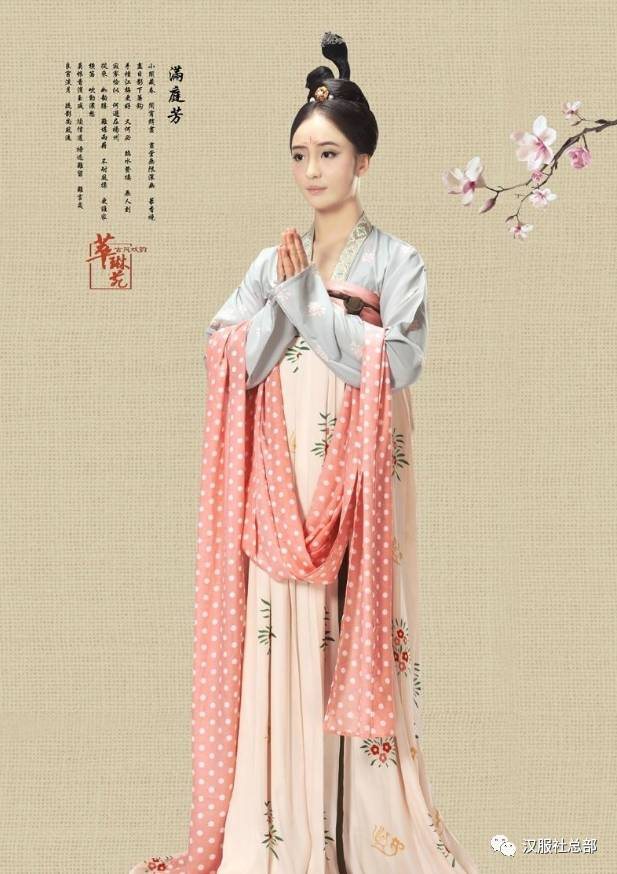

魏晉南北朝時期的婦女的衫裙魏晉時期婦女服裝承襲秦漢的遺俗,并吸收少數民族服飾特色,在傳統基礎上有所改進,一般上身穿衫、襖、襦,下身穿裙子,腰用帛帶系扎,款式多為上儉下豐,以寬博為主,其特點為:對襟,束腰,衣袖寬大,并在袖口、衣襟、下擺綴有不同色的緣飾,下著條紋間色裙,腰間用一塊帛帶系扎。衣身部分緊身合體,袖口肥大,裙為多折裥裙,裙長曳地,下擺寬松,從而達到俊俏瀟灑的效果。加上豐盛的首飾,反映出奢華糜麗之風。當時婦女的下裳,除間色裙外,還有其它裙式。

魏晉南北朝時期的雜裾服傳統的 制已不被男子采用,但在婦女中間卻仍有人穿著。這種服裝與漢代相比,已有較大的差異。在衣服的下擺部位,加一些飾物,通常以絲織物制成。其特點是上寬下尖形如三角,并層層相疊。另外,由于從圍裳中伸出來的飄帶比較長,走起路來,如燕飛舞。到南北朝時,這種服飾又有了變化,去掉了曳地的飄帶,而將尖角的“燕尾”加長,使兩者合為一體。

南北朝時期褲褶:褲褶的基本款式為上身穿齊膝大袖衣,下身穿肥管褲。這種服裝的面料,常用較粗厚的毛布來制作。穿褲和短上襦,合稱襦褲,但封建貴族必須在襦褲外加穿袍裳,只有騎馬者、廝徒等從事勞動的人為了行動方便,才直接把褲露在外面。封建貴族是不得穿短衣和褲外出的。到了晉代這種習慣才有所改變。南北朝的褲有大口褲和小口褲,以大口褲為時髦,穿大口褲行動不便,故用錦帶將褲管縛住,有、又稱縛褲。

服色制度:由于九品中正制,品官等級被正式劃分鮮明,設置了九品官,每級的禮服常服的顏色都要不一樣。從此以后,服色制度成為禮服等級的一個標準,而以前,則多用綬佩區分,不用服色。

上衣下裳:由于魏晉又是一個思想大動蕩的時期,常服中上衣下裳裝束已不受人們所寵愛,由于受一部分思潮影響,衣裳日趨寬大飄逸,袖也多變為敞口的魏晉風骨。

衣裳連制(深衣):深衣也退居到士大夫階層和民間小禮服階層,并且衣比之前朝更加寬大。民間似乎更喜歡新興的袍衫和褶绔。

袍衫:很受歡迎,已開始有園領袍衫。

上衣下褲(褶绔):應該說,前朝已有上短衣下褲的裝束了,但那時的搭配較之隨意,,而且下褲種類繁多,不宜構成固定款式。但當時發展出來的褶绔,成為主流,而且搭配固定,因此是為漢服體系中的第5個款式——上衣下褲(褶绔)類。具體是,上穿短衣,下穿褲子,比較寬大,呈上窄下寬喇叭狀,帶有褶皺。有時在膝上用帶子捆綁或扎系,成為縛绔。

上襦下裙:當時秦漢到魏晉時期的初期襦裙,雖衣裳已分開,但外觀上還保留了一些深衣的特征,比如袖仍是祛袂,下裳寬大,裙腰高長等特征。

冠帽巾:帽巾類得到空前的發展,基本后世有的在那時都有了。因冠已成為等級的標志,民間男子便發明了很多種巾帽。比如出現了幅巾,綸巾等。當時的冠出現了漆紗籠冠,為很重要的禮臣所戴。

直領:當時在已有交領,圓領的基礎上,通過交領發明了直領。

隋朝 唐朝 五代

公元581年,隋朝的建立,結束了自東漢以來相繼四百年的分裂局面。這是繼秦漢之后再度建立的封建統一國家,一個以漢族為中心的新的民族共同體。南北兩地服裝彼此仿效,業以合壁。唐朝時中國封建社會的鼎盛時期,揭開了中國古代最為燦爛奪目的篇章。

唐朝時國家穩定,經濟繁榮、文化事業全面發展,封建文化已經達到高峰。近三百年的唐代服飾經過長期的承襲、演變、發展成為中國服裝發展上一個極為重要的時期。一方面唐代服裝上承歷代冠服制度,下啟后世衣冠之徑道;另一方面唐朝服裝發展兼容并蓄,廣采博收,大放異彩。唐以后的五代十國是唐宋封建軍閥割據的繼續,在服飾上大體沿襲唐朝之制。隋唐服裝無論官服或民服,男裝和女裝,都表現其開放的思想、開拓的精神,充分反映了鮮明的時代性和強烈的民族性。

襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期,婦女的短襦都用小袖,下著緊身長裙,裙腰高系,一般都在腰部以上,有的甚至系在腋下,并以絲帶系扎,給人一種俏麗修長的感覺。披帛,又稱“畫帛”,通常一輕薄的紗羅制成,上面印畫圖紋。長度一般為二米以上,用時將它披搭在肩上,并盤繞于兩臂之間。

唐代婦女,以體態豐腴為美。由于身材豐碩,中唐女服也漸趨寬大,裙子的寬度比隋末唐初時要肥大的多。衣衫雖為小袖,但與初唐、盛唐女服相比,也明顯趨于寬松。

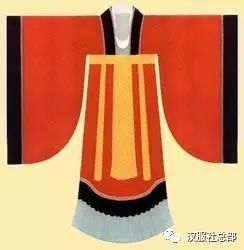

唐代大袖衫盛唐以后,胡服的影響逐漸減弱,女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期,這種特點更加明顯,一般婦女服裝,袖寬往往四尺以上。中晚唐之際的貴族禮服,一般多在重要場合穿著,如朝參、禮見及出嫁等。穿著這種禮服,發上還簪有金翠花鈿,所以又稱“鈿釵禮衣”。大袖衫裙樣式為大袖、對襟,佩以長裙、披帛。以紗羅作女服的衣料,是唐代服飾中的一個特點,這和當時的思想開放有密切關系。尤其是不著內衣,僅以輕紗蔽體的裝束,更是創舉,所謂“綺羅纖縷見肌膚”,就是對這種服裝的概括。

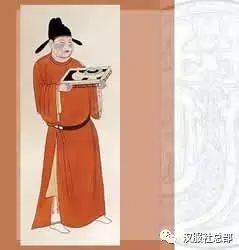

隋唐時代也產生了漢服的一種 重要變體圓領衫。圓領式樣在中國服飾歷史上很早便有出現,但一直到隋唐才開始盛行,成為官式常服。這種服裝延續了唐,五代,宋,明,并對日本,高麗等國產生了很大的影響。裹幞頭、穿圓領袍衫是唐代男子的普遍服飾,以幞頭袍衫為尚。幞頭又稱袱頭,是在漢魏幅巾基礎上形成的一種首服。唐代以后,人們又在幞頭里面增加了一個固定的飾物,名為“巾子”。巾子的形狀各個時期有所不同。除巾子外,幞頭的兩腳也有許多變化,到了晚唐五代,已由原來的軟腳改變成左右各一的硬腳。

需要指出的是,這種圓領漢服變體的盛行并不代表傳統右衽交領漢服的消失。實際上,即便是在其最盛行的唐朝,也多局限于以長安為中心的地區,以及官員,皇室成員之中,而在如吳越地區以及普通百姓之間,則以大襟右衽交領這種漢服為主,宋明類似。唐代官吏,除穿圓領窄袖袍衫之外,在一些重要場合,如祭祀典禮時仍穿禮服。禮服的樣式,多承襲隋朝舊制,頭戴介幘或籠冠,身穿對襟大袖衫,下著圍裳,玉佩組綬等。圓領漢服和交領漢服一樣,是漢民族服飾的重要組成部分。

上衣下裳:仍有。

衣裳連制(深衣):仍就是士大夫居家和民間小禮服。

袍衫:袍衫可謂空前盛行,成為民間的主流服飾,當時品官常服開始采用圓領袍,一直延續到明,也就是我們后來說的官袍或公服。

上襦下裙:那時女子的襦裙,上襦變短只到胸部,裙子變寬大,系到胸部,然后系以長裙帶幾乎垂地,類似于現在的朝鮮女裝。袖子基本上都變成了小袖,后期小袖垂下一部分,遮住手,顯得纖細,成為垂袖。一開始的時候襦裙上披一塊又方又厚類似于披風的東西,成為帔子。后來變長,變窄,只成一布條,固定在肩膀上,披法花樣繁多,成為披帛。后來,帔子和披帛成為襦裙中不可分割的一元素,一直延續到明。

中唐到五代時期的襦裙,風格又回歸到了魏晉時期,襦仍是到腰胯,裙子變窄,裙腰高聳,只不過袖子還是小袖。

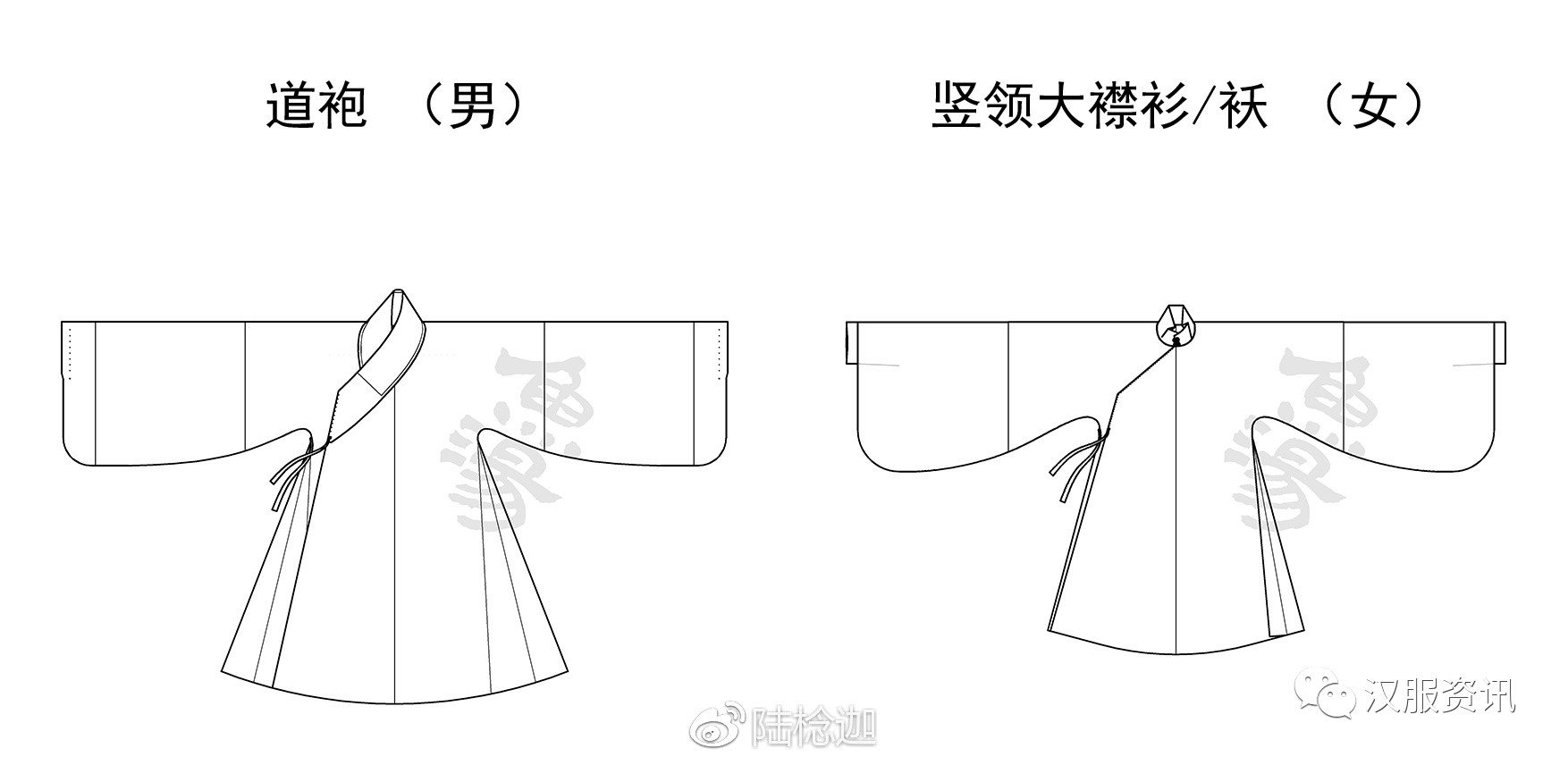

闌衫:闌衫本屬于袍衫類,因隋唐時期男子官服,本穿的是杉,但長度只到膝,膝處設一界限,稱為橫闌,下面則是用裳續上。因此,他雖然大范疇屬于泡衫類,但構造上更像泡衫和深衣的綜合體,因此,又成了漢服體系中的第6個款式——闌衫類。因早期闌衫是作為官服出現的,領子都用圓領,而后來的闌衫,大致也遵循了這一點,只不過領邊變寬,并且接衽了。明時為有官職人員的公服。

直裰:前面提到前朝上下通裁的長衣,像袍衫出自長衣。而原本的長衣卻沒有形成定制。但是到了隋唐時期,長衣規定長度到腳踝,并且要有寬衣緣,而且都是交領,兩側不能缺胯(開叉),因此又形成了漢服體系中的第7個款式——直裰(直身)類。當時直裰的定制,主要是想復興古禮,找個深衣類與袍衫類的最佳中間點,因此直裰,也是最具有規格的長衣便應運而生了。

襖子——大袖衣——旋襖——褙子:當時流行一種襦,但不同的是直領相系,并且兩側開叉到腋下,這樣就有點半披半穿的感覺,當時稱為襖子。后來女子禮服用的大袖衣,也是參照這個,開叉到腋下,直領相系,之所以叫大袖衣,只不過袖子是大袖,衣稍長點而已。后來到宋朝時,變窄變長,袖子又變成小袖,這回還是直領,但就是不相系了,成為旋襖。明時又變寬,袖子變大,變成半直領相系(有帶子)下面自然開叉。因這一系列都是一脈相成下來而且沒有款式上的變化,因此他們又可以歸為一類,成為漢服體系中的第8個款式——統稱為褙子類。褙子最主要的特點

- 下一篇: 美輪美奐的漢服配飾,展示中國漢服之美!

- 上一篇: 漢服男裝——謙謙君子,溫潤如玉