摘要:我國古代的褲子有兩大類,一種叫做“裈”,另一種叫“袴”或“绔”。

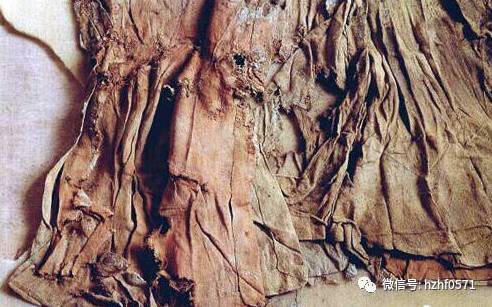

過去有關褲子的歷史,一些官方或半官方的文字都描述為是趙武靈王“引進”的,這個說法并非史書直接提出,而是當代學者根據“胡服騎射”想象發揮的;河南三門峽虢國墓地中出土的西周麻布褲子殘件,可以對這個問題給出一個明確的答案。虢仲去世的年代比趙武靈王還要早450-500年,這可以很直接的證實,褲子沒有可能是趙武靈王引進中原的。

我國古代的褲子有兩大類,一種叫做“裈”,另一種叫“袴”或“绔”。

裈是古代的內褲,有襠,分兩種:一種很短小酷似當代的三角內褲,在古代稱作“犢鼻裈”;一種略寬大一些,酷似當代的沙灘褲,有兩條明顯的褲管,褲長齊膝。至漢代又出現了一種稱作“窮袴”的褲子,雖然稱作袴,但在結構上還是裈的系統,是一種加長加寬的裈。裈屬褻衣的體系,通常除了農夫、仆役或軍人為了行動方便,少有人會直接把裈暴露于外。

短小似三角褲的裈起源很早,根據目前的考古證據可以將其上溯至新石器晚期。漢代將其稱之為“犢鼻裈”,司馬相如曾自著犢鼻裈滌器于市中,西晉時期的阮咸“以竿高掛大布犢鼻裈于中庭”,這種褲子在歷史上延續了5000余年,在當代亞洲的部分地區中仍在使用。

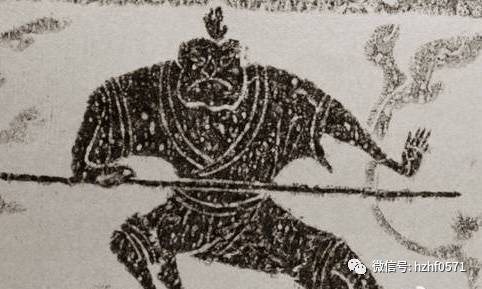

銅人 戰國•秦

另一種稍大似沙灘褲的裈起源也很早,同樣可上溯至新石器晚期。這種款式的褲子由于帶有褲管,相對于“犢鼻裈”要正式一些,所以歷代沿用甚廣,尤其是對于氣候炎熱的地區。

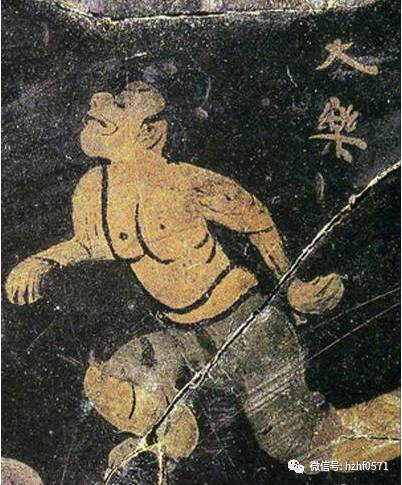

朱然墓出土漆器局部 三國•吳

袴是古代的外穿褲,早期袴尤指開襠的外穿褲,后期與加長款的裈界限逐漸模糊。我們之所以很難理解開襠褲的存在和運用,是因為我們對于開襠褲的印象是建立在當代嬰兒開襠褲的基礎之上。古代的開襠褲很少單獨穿著,通常習慣加于有襠的裈之外組合穿著。

袴的作用是保暖,保暖用途的袴一般會比較厚實,有的會夾絮甚至使用毛皮縫制。傳統的袴采用平面剪裁制成,因而不能很好的貼合人體,當材料本身較厚時,襠部的處理就變得麻煩,結構處理不當會造成“夾襠”,影響穿著舒適性或有礙人體的運動,所以比較省事的處理手法就是干脆不做褲襠。

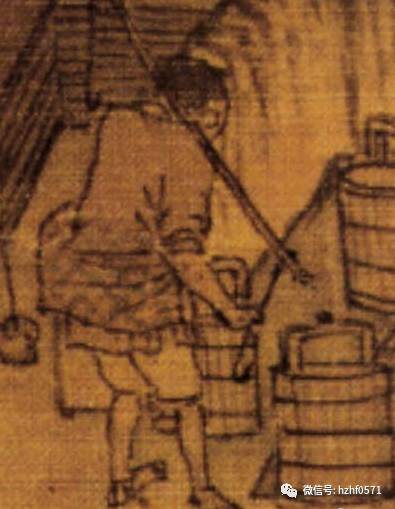

袴按款式來分大體有兩種:一種是包含褲腰,其上連綴兩褲管,唯獨襠部不經縫合。這種褲子表面看上去在穿著時會裸露下體,但由于這種褲子腰身寬大,實際穿著中褲腰會在閉合處形成一個很大的交疊區域,加之里面已著有裈及著衣后衣擺的遮掩,并不存在裸露的問題;另一種袴是兩條褲管分置且沒有褲腰的,使用時利用繩帶將其懸掛于裈的系帶上,少數情況下還有懸掛于外衣腰帶上,將外衣下擺塞入褲管的做法。這種樣式的袴早期俗稱“脛衣”或“膝褲”,清代之后才稱為“套褲”。

根據袴的保暖用途可以推測,袴在我國北方使用的概率會要大于南方。通過對歷代文物、文獻的綜合考察也能證實這點。所以說,開襠褲的使用主要取決于氣候環境,而非民族。亞洲北方的眾多游牧民族直至現當代仍有在秋冬使用皮制袴的習慣。

除了保暖用途的袴,還存在一類裝飾性的袴。由于袴加于裈外,所以對下裝的裝飾設計就很自然的會主要運用在袴面上,在這種設計思維之下,慢慢的衍生了一種強調裝飾性的袴。這類袴用料較薄,袴面一般會用刺繡或提花織物甚至織錦進行裝飾,而袴原本的保暖功能被弱化。

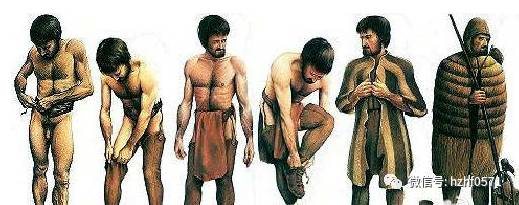

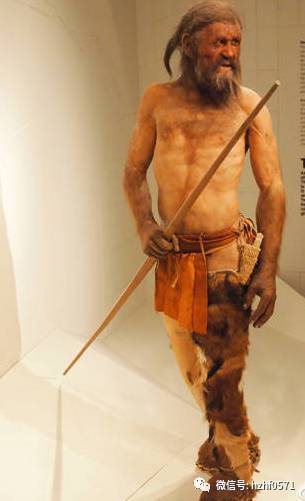

最后,值得一提的是1991年在意大利境內的阿爾卑斯山發現的冰人木乃伊——奧茲(otzi),該古尸距今約5300年,除了遺體軟組織保存較好,衣物的碎片也保存下來了,后來考古學家根據這些服飾碎片樣本還原了奧茲身上所穿的衣物。奧茲所穿的下裝同樣是兩褲腿分置的無襠褲,也許這類褲子并不是由某一民族發明然后傳播的,而是人類服飾發展過程中的共性。

- 下一篇: 一鍵get一片式漢服女裙

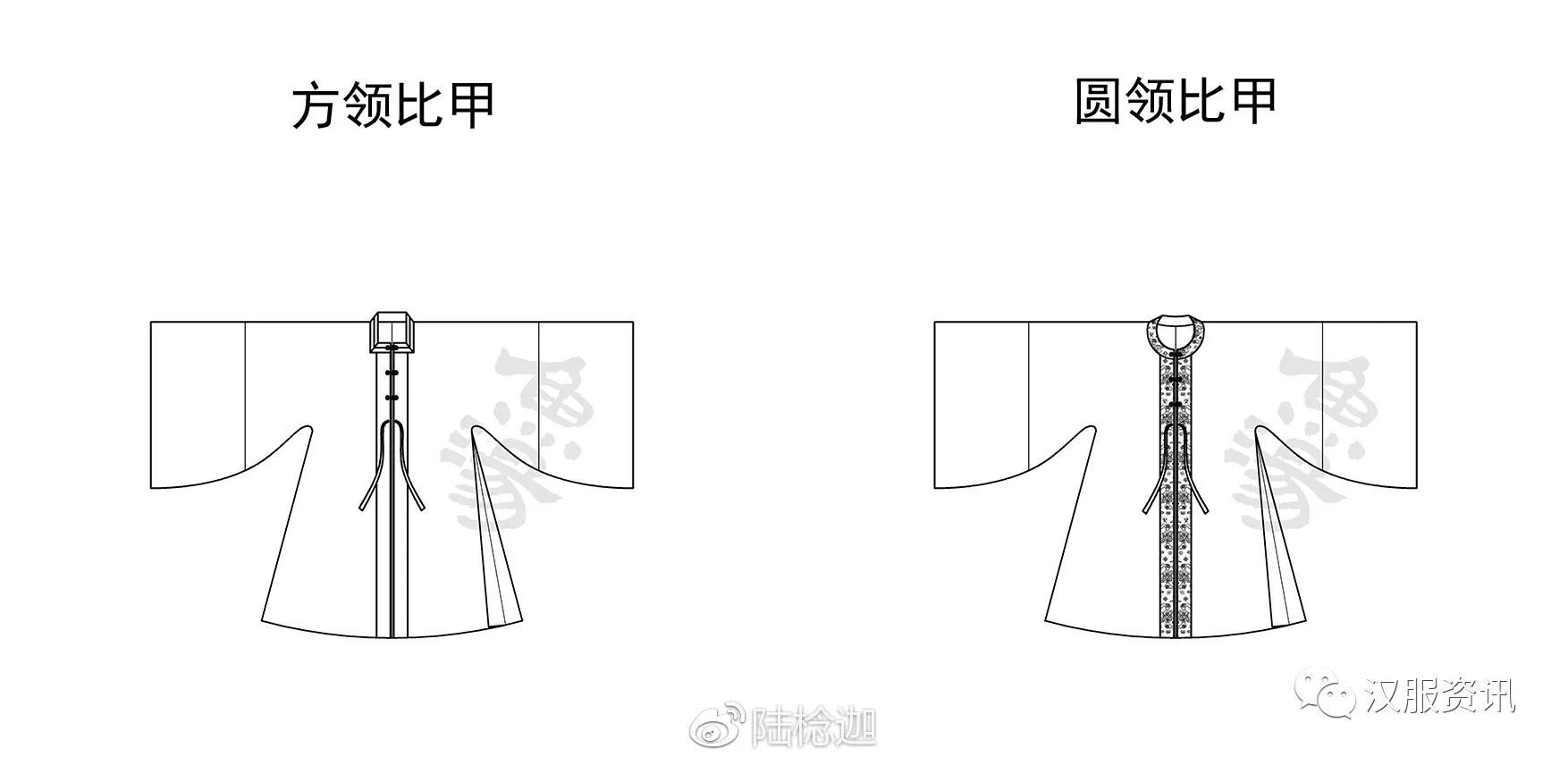

- 上一篇: 漢服—比甲之美