摘要:發簪對于現代女性來說已經是一個很古老的名詞了,但是當我們在看古裝劇時,卻總是能被它們點綴出來的精致效果所折服。

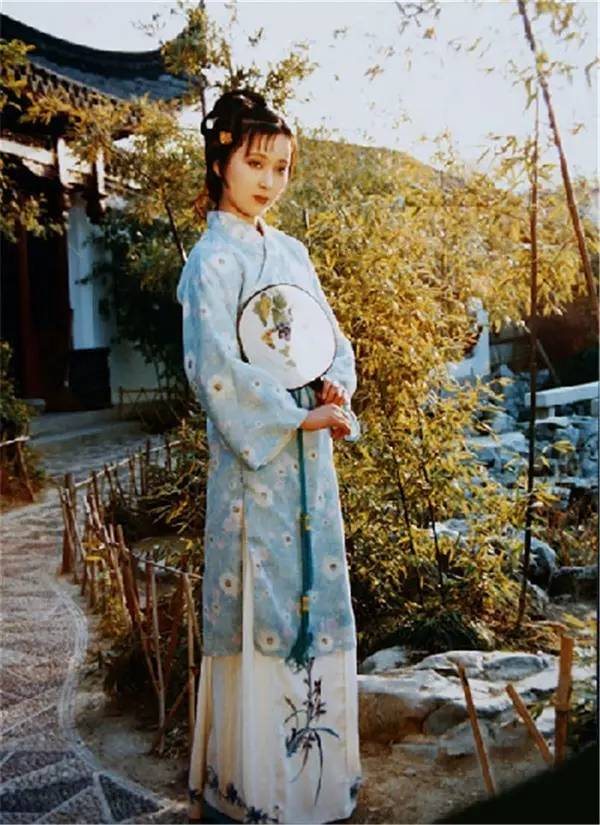

發簪對于現代女性來說已經是一個很古老的名詞了,但是當我們在看古裝劇時,卻總是能被它們點綴出來的精致效果所折服。將長發松松挽起,插上一枚別致的發簪,再配上典雅的長裙,即便性格再外放的女性也能成為讓人眼前一亮的古典美人。

用來插定發髻的“長針”

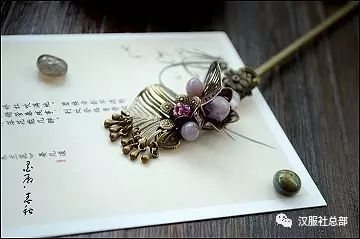

白居易在《長恨歌》中描述道:“云鬢花顏金步搖,芙蓉帳暖度春宵。”這是何等的風情萬種?黃庭堅贊譽稱:“仙風道骨今誰有,淡掃蛾眉簪一枝。”這又是怎樣的風致神韻?古代女子注重對頭發的修飾,《辭海》對發簪有這樣的解釋:“簪,古人用來插定發髻或連冠于發的一種長針,后來專指婦女插髻的首飾。”

對于我國古代女子來說,發簪還有著一種極為特殊的意義,插上發簪是她們長大成人的標志,古人還會特意為此舉行儀式,稱為行笄禮。“笄”是一種發簪,笄禮是古代嘉禮的一種,俗稱“上頭”、“上頭禮”。

對于如今的國人來說, 的區別

古代婦女的頭飾中,有一種名叫“發釵”的飾物。發釵和發簪都用于插發,但兩者的結構有所不同,發簪通常做成一股,而發釵則做成雙股。另外在用途上也有一些區別,發釵的普及大約在西漢晚期,自此以后,它一直是中國婦女的主要頭飾之一。

發釵除了在質料及長短上有所區別外,更主要的特點還在于釵首上的不同裝飾。比如,在釵首雕鑿蟠龍之形,即為“蟠龍釵”。晉崔豹的《古今注》中就有“蟠龍釵,梁冀婦所制”的記載;在釵首裝飾鸞鳥,也為歷代婦女所崇尚,在結婚首飾中更為常見,因為鸞鳥在民間一直被視為吉祥之禽。飾有鸞鳥的發釵,被稱為“鸞釵”。發釵的安插也有多種方法,有的橫插,有的豎插,有的斜插,也有自下而上倒插的。及笄數量也不盡一致,既可安插兩支,左右各一支;也可插上數支,視發髻需要而定;最多可在兩鬢各插六支,合為十二支。

如果在發釵上裝綴一個可以活動的花枝并垂以珠玉等飾物,就成了另一種首飾——步搖。發髻上插著步搖,走起路來,釵上的珠玉便會隨著步履的顫動自然搖曳。簪插步搖者多為身份高貴的婦女,步搖所用材質高貴,制作精美,造型漂亮,故而非一般婦女所能使用。步搖的制作工藝復雜,能充分體現當時金銀首飾的加工制作水平。

小小的發簪上幾乎承載了所有的金工技巧,捶蹀、模壓、鏨刻、掐絲、累絲、鏤空、鑲嵌等,工藝之精細,幾乎達到了“無工不精”的境地。

- 下一篇: 漢服之美,華夏之粹

- 上一篇: 漢服首飾大集合,笄、簪、釵、步搖、鈿、扁方……