摘要:細說通袖袍正確的形貌和搭配

《金瓶梅》九十一回寫道:到晚夕,一頂四人大轎,四對紅紗鐵落燈籠,八個皂隸跟隨,來娶孟玉樓。玉樓戴著金梁冠兒,插著滿頭珠翠、胡珠子,身穿大紅通袖袍兒,系金鑲瑪瑙帶、玎珰七事,下著柳黃百花裙,先辭拜西門慶靈位,然后拜月娘。月娘說道:“孟三姐,你好狠也!你去了,撇的奴孤另另獨自一個,和誰做伴兒?”兩個攜手哭了一回。然后家中大小都送出大門,媒人替他帶上紅羅銷金蓋袱,抱著金寶瓶。月娘守寡出不的門,請大姨送親,穿大紅妝花袍兒,翠藍裙,滿頭珠翠,坐大轎,送到知縣衙里來。

小說中西門慶的遺孀孟玉樓再嫁,成婚當天穿大紅通袖袍兒系金鑲瑪瑙帶、下著柳黃百花裙;孟大姨亦盛裝打扮,著大紅妝花袍兒和翠藍裙送親至縣衙。通袖袍,即衣身有圖案跨繞胸背雙肩四個位置形成柿蒂狀的大框架、兩袖和膝部有橫向長條狀裝飾帶的圓領袍。填充柿蒂形框架和長條狀裝飾帶的紋樣通常有龍鳳蟒麒麟花卉云紋雜寶瓔珞海水等。圓領袍在明代的服飾制度中是能凸顯尊貴正式的款式,或威嚴莊重或精美華麗的紋樣則可炫耀著裝者財富,大紅色又與吉慶場合的氛圍相匹配,因此不難理解為何越來越多的人會和明中后期有財力的女性一樣將大紅通袖袍兒作為婚服的首選。但由于受當下時尚流行的影響,大紅通袖袍的設計少了許多傳統的味道。如何將通袖袍穿出婚禮該有的儀式感呢?本文將從其結構和穿著搭配等方面闡述, 不足之處懇請大家指正。

錯誤的結構:圓領袍?圓領襖?

錯誤的圓領袍衣長

仿佛在提醒你即使相同的款式男女亦有別似的,市場上流行的圓領袍袍身長度絕大多數都是男袍長到腳背、女袍長到裙子的寬底襕上沿也就是小腿肚附近,而明代女袍的長度卻和男袍一樣長及腳背。是什么原因造成了這種差異呢?無非是對服飾規格理解上的差異。

衡量中式禮服規格高低的一個主要指標便是裝飾性紋樣的多寡和繁復程度,衣衫上裝飾的紋樣面積越大、細節越繁復,服飾的規格越高,旗袍和裙褂就是非常典型的例子。漢服市場亦不能免俗,于是寬襕馬面裙成為主流。為了更好的展示華麗的裙襕、彰顯自己和別的“ 地攤貨 ”不同,迎合市場喜好的商家必須縮短袍身長度, 否則耗費許多精力做出的裙襕便如同夜色中的錦衣失去了存在的理由。其次現在著裝更強調追逐時尚和凸顯個性,漠視著裝規則。在這種情況下, 在一個小圈子里強調著裝規則和體面似乎是一件令很多人反感的事情。

在服飾具有強烈的辨明身份和社會地位功用的年代,服飾等級的高低更多是由首飾配飾、上衣款式甚至它們的紋樣決定,而裙子只需和上衣的風格保持一致即可。在這種情況下,怎么可能為了炫耀裙襕的奢華而隨意改變服飾的形制或降低服飾的規格呢?所以即使在崇尚奢華的明代中后期,也不會出現為炫耀裙上的瓔珞、花卉甚至是龍鳳紋樣而裁短袍身長度的情況。

以上容像細節分別出自繪于約正德年間的《 宮廷貴婦著紅云鳳袍像軸 》,嘉靖十四年《直隸保定府蠡縣知縣李復初妻郭孺人肖像》立軸,《九世臨淮侯夫人史氏畫像》以及天啟元年《 抑齋曾叔祖八十五齡壽像軸 》。像主身穿圓領袍或大衫,袍衫長度均覆蓋腳凳,甚至略長于露出一角的裙子。由于容像畫的像主均采用坐姿,故請人著圓領袍上身實驗,排除坐站姿勢不同帶來的干擾:

衣裙部分尺寸和上身狀態:

鸞鳳織金通袖圓領袍腰部放量10身長125 ,織金馬面裙裙長100,裙襕寬30

模特靜立時,鸞鳳織金通袖圓領袍長至腳踝之上,露出裙襕約4寸;織金馬面裙完全覆蓋腳尖

模特端坐時,圓領袍和裙均曳地,明顯和容像主人端坐時袍裙及地且袍略長于裙的狀態不符

由于商家做的圓領袍、衫裙褲和明代的結構和尺寸相去甚遠,家具陳設的不同亦影響著裝效果,模特著圓領袍的狀態和像主們有明顯差異,但這足以說明戴縉妻周氏的圓領袍長至腳背并非個例而是制度要求,同時也證實了我關于現在的馬面裙裙長過長的推測。

錯誤的圓領袍結構

如果夠仔細,就會發現所有容像都會展示一個細節:袍身兩側并非如現在的圓領袍那般直接開衩,而是加上了一兩道褶子。在褶子的作用下,圓領袍的下擺會向兩側張開,使得像主看上去更加雍容莊重。 如此一來,華麗的裙襕幾乎被掩在圓領袍內難見天日,只在走動或坐著的時候露出冰山一角。

以上容像細節分別出自明早期朱夫人像、弘治十年余氏夫人像、普林斯頓大學藏明人容像。由于像主寬大的袖子遮掩住袍身兩側,只能通過出土的圓領袍來觀察這個結構: 腋下做兩三道明褶后將多余的擺收好釘在大襟上。

而市場上流行的通袖袍卻略去了這個結構。絕大多數人都不重視通袖袍本身的結構 飾的規格,幾乎將全部精力投入到構思裝飾華麗繁復的紋樣中,于是多年來把通袖襖誤當做通袖袍也就不足為奇了。同理還有曳撒,當大家熱衷于指正哪個商家是某部分紋樣的原創者哪個商家又是山寨的時候,沒有人肯正視絕大多數曳撒奇怪的結構。服飾的核心是衣衫的結構,紋樣等只是附著在上面的裝飾,不是說裝飾不重要,但舍棄核心追逐附加的做法真的是本末倒置了。

左圖為明人眼中的圓領袍,右圖為明人眼中的圓領襖和今人眼中的圓領袍。袍身一長一短,袍兩側有無褶子,無論口頭多么尊重傳統,通過一個看似無關緊要的細節,缺乏對著裝規則的正確認知和與傳統的距離感便暴露了。

被漠視的裙長

穿過衫裙的朋友估計都有踩踏裙擺和裙擺污跡難以清洗的經歷,解決問題的方法有將裙子束得更高、穿高跟鞋或者送干洗店清理,但少有人會縮短裙長。無論是想讓下體看上去更加修長還是遮掩破壞整體著裝效果的鞋襪,幾乎所有人都會站在今人的立場去審視古人的審美和生活習慣:古代女性必定穿著及地甚至拖地長裙,她們大門不出二門不邁,整潔的室內環境不會讓她們的裙擺沾染難以清洗的污跡。事實果真如此么?

我在整理八九十條出土裙子的數據和大量古畫之后發現,明代女性的裙子比想象中的短許多。出土的裙子,長度大致可分為ABC三個區間。

A區間:裙長50-75,裙子主人為男性。

B區間:裙長80-96,但多集中在85-93之間,裙子主人為女性。

C區間:裙長100以上有4條,最長的黃織金妝花龍襕紬裙長113,裙子主人為孝端皇后。

以明確給出身高的江西德安熊氏和張宗守妻的裙子為例。熊氏身高162,裙子長度為82-90,若將裙子系在腰部,最長的裙子長至腳踝之上最短的恐怕剛剛遮住小腿肚,這倒是挺符合《太康縣志》婦女“ 裙短褶多 ”的記載。張宗守妻生卒不詳,身高154裙長90,裙長應長至腳踝附近。

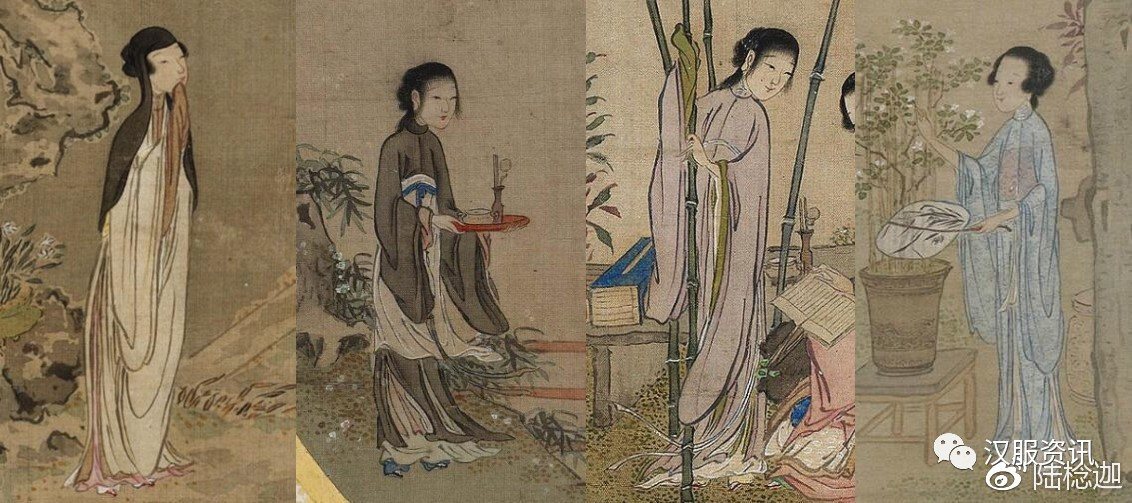

第二種情況是無明確身高但有圓領袍的數據,于是可通過圓領袍長度推算袍兒主人的大致身高和著裝狀態。武進王洛家族墓的盛氏徐氏、劉湘妻丘氏等身高估計在165左右,張盤龍則和寧靖王夫人吳氏差不多,身高大致在155-160之間。搭配圓領袍的裙子必定飾有華麗的裙襕,因此剔除一般的暗花緞裙可知搭配圓領袍的膝襕裙長度為87-93,也就是長至腳踝之上了。如此短的裙長雖無裙擺沾染污跡、裙襕磨損的顧慮,但外露的襪子實在太煞風景,所以女性們還會在膝蓋下扎一雙膝褲。“ 鞋兒白綾高底,步香塵偏襯登踏。紅紗膝褲扣鶯花,行坐處風吹裙跨”“ 愛月幾旋往房中新妝打扮出來,上著煙里火回紋錦對衿襖兒、鵝黃杭絹點翠縷金裙、妝花膝褲、大紅鳳嘴鞋兒,燈下海獺臥兔兒”便是《金瓶梅》對女性下半身著裝的描寫:裙里穿褲,腿上系膝褲,下穿高底或平底鞋。這種搭配在《仕女團扇圖頁》中有非常清晰的展示。

黃霖教授曾在《金瓶梅大辭典》中,按字面意義解釋拖泥妝花羅裙為裙長曳地的妝花羅裙。如果此觀點無誤,那么孝端皇后長110左右的幾條裙子恐怕就屬于這種“拖泥裙”了。孝端皇后雖有4條曳地長度的裙子,但還有十幾條長度在82-93之間的裙子,其中不乏在隆重場合使用的、裝飾龍戲珠紋樣的膝襕裙。因此推測,在晚明或者明末,女性的裙子長度大致穩定在腳踝附近;曳地的長裙雖有但也沒有占據主流。

通袖袍的搭配

通過觀察容像細節和出土衣物的層次,得出以下通袖袍的搭配方式(身高160-165):

上半身從外到內依次穿:通袖袍,兩層或一層豎領或直領大襟襖衫,貼身穿豎領或圓領對襟衫,抹胸

下半身從外到內依次穿:裙,褲,襪

通袖袍袍長至腳背,放量25左右,通袖長220-240

豎領/直領大襟襖衫,衣身長至小腿肚,腰寬、通袖長、袖寬略小于通袖袍,袖形和通袖袍一致

御寒用的襖衫,衣衫各部分尺寸略小于第一層的豎領或直領大襟衫

貼身穿豎領或圓領對襟衫,衣衫長度70左右,通袖長160左右,袖寬30左右

裙長長至腳背,褲長比裙長稍短,考慮到現在的生活習慣不用膝褲

著裝風格為晚明風格,衣服數據和搭配待實驗檢驗

最后感謝以下博主的無私分享:

1、嘉靖十四年《直隸保定府蠡縣知縣李復初妻郭孺人肖像》立軸 來自胳肢窩搓枚大力丸獻給儂

2、《抑齋曾叔祖八十五齡壽像軸》《普林斯頓大學藏明人容像》 來自澤桑雍楠

3、《弘治十年余氏夫人像》來自檀仁瓜豬

4、徐蕃妻張盤龍麒麟補袍、楊廟公社墓出土補袍 來自多想多說多做

5、孔府舊藏明代紅紗四獸麒麟袍 來自雨之燭

6、戴金

- 下一篇: 漢服女子裙裝:條紋裙和鳳尾裙

- 上一篇: 漢服飛魚服——皇家特典