有這樣一個現象,“五四運動”以來,大家對宋代的成見比較深。其中的原因,大概是因為宋代“程朱理學”的誕生。

在這個大印象的背景下,大家想當然地把宋代的一切都想象成不好的。包括順理成章地認為宋代婦女也一定深受“禮教壓迫”,穿衣服也十分封建,即她們一定是寬衣大裙,把自己包裹得嚴嚴實實。

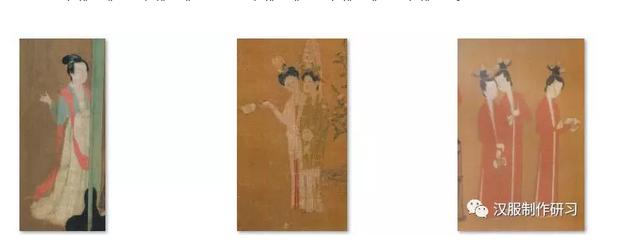

但只要細心觀察一下,宋人創作流傳下來的相當多的繪畫作品,會發現我們對于先人有不少的謬見。

著名的《雜劇人物圖》(畫家佚名),我們可以看到兩宋時代的女性服飾,完全承襲了晚唐、五代女服的形式。

這種形式的最大特點,是“內衣外穿”——女性把原來作為內衣的“抹胸”,略改一改形式,轉作為外衣的一部分。

其具體方式,是在作為內衣的小抹胸外,再圍一條加長的抹胸,這條長抹胸一般被叫作“裹肚”。

然后,穿上一件直領、對襟的長外衣,外衣的衣襟并不攏嚴,而是敞開著,頂多在當腹的地方用衣帶松松地系一下。

這樣,裹肚以及裹肚之上的部分前胸都從敞開的兩襟間顯露出來,當然女性的脖頸也呈現無遺。

也可以理解為,宋代女性的上衣都是“兩件套”:由一件圍裹胸背的裹肚和一件對襟外衣組成。說起來,這就是現代女性夏季內穿小背心、外罩小外套的穿法!

20世紀80年代,美國女歌星麥當娜搞過所謂“內衣外穿”,曾經轟動一時。原來在一千多年前,中國女性早就有“內衣外穿”的裝束了!

只不過,宋代沒有松緊帶,所以穿著沒有肩帶的裹肚,全靠一條衣帶子在胸背間橫向緊緊纏繞一圈,把裹肚牢牢系緊在身上。

黃庭堅的《好女兒》這首詞里,描寫了一位女性一大早因為思念心上人淚流不止,把把剛畫好的晨妝都破壞了。然后又形容她:“懶系酥胸羅帶,羞見繡鴛鴦。”

很明顯,這里指的就是用衣帶在胸前系束裹肚的動作,而這也幾乎是每個宋代女性每天都要重復的日常動作。

可是,詞中女主人公穿著的裹肚上正好繡了鴛鴦,女主怕見了它更傷感,所以對這一穿衣程序中的必要步驟也沒興趣了。

二說起來,天下事經詩人一寫,就都能顯得那么有詩情畫意。

從傳世和出土藝術品中可以看到,宋代女性都是平胸。而當時又通行用衣帶在胸前緊纏的著裝方式,所以這樣露“事業線”的方式,對后世還是挺有借鑒意義嘛。

但按照當時這種穿衣法子,那條衣帶子緊緊勒在胸的部位,對胸乳造成壓迫,一定是非常不舒服的。

所以我們可以推想出,當時束胸的風氣一定非常盛行。可見,露胸、內衣外穿,也并不一定就意味著當時社會的女性觀念有多“開明”。

總而言之,宋代女性的穿衣習慣,和明清時代女性服飾的寬袍大袖還是有很大區別的。

除了《雜劇圖》之外,我們還能從其他多幅宋人的傳世繪畫,看到這樣的著裝方式。比如《韓熙載夜宴圖》《歌樂圖》《花石仕女圖》《絲綸圖》《詩經圖》等。

另外更重要的是,近年來出土的多處宋墓壁畫、陶俑、畫像磚石以及工藝品上,也大量地表現了這樣的宋代女性形象。最典型的要數帶有北宋元符二年(1099年)題記的河南禹縣白沙宋墓中的精彩壁畫

這些文物也證明了宋代的傳世,真實地反映了當時的現實,也讓我我們知道,我們對宋代女性的穿著打扮,與今人先入為主的偏見有著很大的距離。

在當時的文學中,也有很多對于女性“內衣外穿”、前胸微露的情況,。比如歐陽修《系裙腰》里說道:“系裙腰,映酥胸。”

蘇軾在描寫一位彈琵琶的女性時,這樣形容道:“酥胸斜抱天邊月。”(《鷓鴣天•佳人》)意思是說這位美伎斜抱琵琶的樣子,就像天邊的圓月,襯映著她微露的酥胸。

宋代女性不僅繼承了晚唐五代女服的衣式,也沿襲了南北朝以來夏日著“纖裳”的風俗,這一點在現藏臺北故宮博物院的宋人畫作《花石仕女圖》中有很細致的描繪。

這一作品表現了兩位按照宋代時尚打扮得非常“時髦”的仕女,其中一位所穿的對襟長上衣便是用薄紗做成,肩、兩臂的輪廓都從紗色中透映出來。

而在宋詞中,提到有關風俗的詞句更是屢見不鮮。如:

“粉融香雪透輕紗”《浣溪沙》晏殊

“青衫透玉肌”《阮郎歸》歐陽修

“衫輕不礙瓊膚白”《菩薩蠻》張先

“輕衫罩體香羅碧”《菩薩蠻》蘇軾

“小瓊閑抱琵琶,雪香微透輕紗”《清平樂》晏幾道

此類例子,不勝枚舉。

而令人感嘆的是,這幅畫所描繪的這種薄紗羅女服真的在福建南宋黃升墓中出土了實物。并且,出土實物在形式上竟與宋畫中所繪毫厘不爽。

這更加說明宋代的畫家們并沒有隨意天馬行空地亂畫,,文學家們的描寫也并非囈語,他們都是在對客觀現實進行真實的反映。

尤其值得一提的是,這些薄紗羅女服中,有幾件袖子異常寬大,而且飾有貼金襟邊,十分華美講究,這就是宋代所謂的“大袖”“大衣”,是宋代女子最正式的大禮服。

帶有寬大袖子的“大衣”是宋代女性的正式禮服,卻可以用半透明的羅料制作。可見,宋代女性即使在正式場合,在見賓客的時候,也習慣于穿隱露肩臂的薄紗羅禮服,并沒有明清時代那樣嚴格的禁忌。

這恐怕要出乎許多人的意料,也說明我們對宋人的服飾習慣和服飾觀念有著多么深的誤會。

黃升逝世于1243年,其時已近南宋末年。可是,女子穿著透體纖裳的風俗,一直到這個時期還是沒有改變。

而且在遼金時代的墓室壁畫上,也出現了穿著“內衣外穿”裝的漢族女性形象。

這就說明,夏日穿纖裳、露胸的風俗,大概都是在入元之后才徹底消失的。

這一服飾風俗從南北朝時期形成,到13世紀黃升生活的時代,前后持續存在了800年左右,這在中華五千年文明史中,所跨越的時段算挺長的了。

- 下一篇: 沈從文談唐代女子服飾

- 上一篇: 邀孩子們穿漢服學禮儀