初唐 永泰公主墓前室壁畫

大家都知道敦煌、龍門、云岡三個石窟,是中國中古以來的文化藝術的寶藏。其實還有更多的史前和中古近古的壁畫出土,將來都會逐漸公之于世的。照過去的習慣,我們多以為對漢唐文物已知道了很多;但從新出土的文物來比證,就發現我們從前知道的實在還太少。例如在文獻上雖常常提及唐代婦女的服飾,但它究竟是怎么回事,實并不明確。因為文獻只有相對可靠性,不夠全面。那么,現在不甚費力就能分辨出初唐(武則天時代)、盛唐(楊貴妃時代)與晚唐(崔鶯鶯時代)婦女服飾基本上的不同。所以這些研究從大處說,不僅可以充實我們對于中國民族文化史的知識,從小處說,也可以幫助我們糾正對許多有名的畫跡、畫冊在年代上的鑒定。這也就是我雖快到八十歲,根本沒想到退休的原因。我希望最少能再做十年這種研究,而且將來能有機會拿文物研究中一些專題向在座各位專家朋友請教。

章懷太子墓壁畫,前甬道東壁,侍女圖。

五名侍女和一宦官在園中游玩。其中二名侍女著男裝,左二著男裝侍女似為坐姿。左、右二名女裝侍女梳單刀半翻髻,中間一女裝侍女梳高髻,著袒露小襦,有"粉胸半掩疑晴雪"之美。

(章懷太子李賢(公元654—684年)墓是唐高宗和武則天乾陵的主要陪葬墓之一,章懷太子墓壁畫也是目前已發掘的唐墓中保存最為完好、內容也最為豐富的墓葬壁畫之一。)

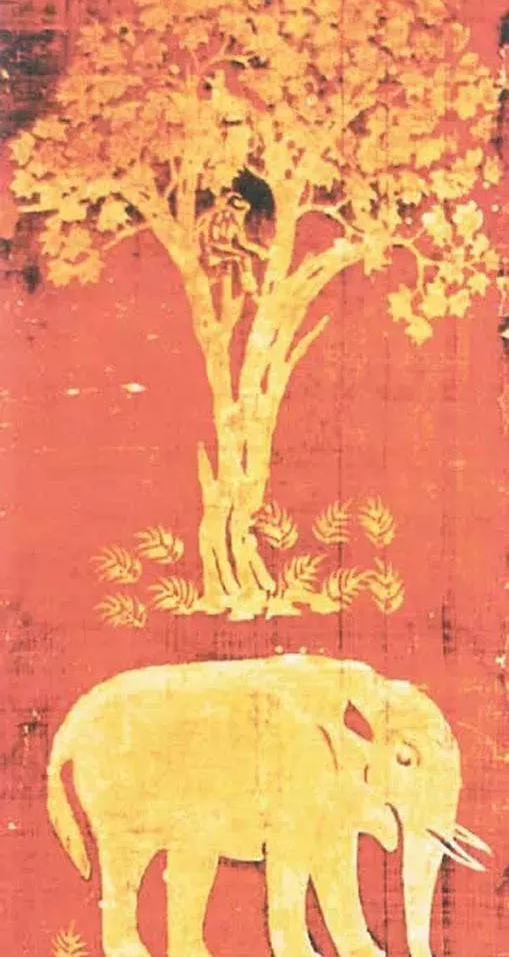

唐 黃地象樹蠟染屏風163.5cm×56.5cm日本正倉院藏

![]() 白居易詩“黃夾纈林寒有葉”,又說“成都新夾纈”,就實物和文字聯系分析,可知染纈盛行于唐代,技術也成熟于唐代。唐代絲織物加工,已使用過種種不同的復雜技術,大致可分成兩大類:第一類包括色彩復雜的文錦和兩色花或本色花的綺、縠、綾、羅以及花紋突起的“剪絨”、薄如煙霧的“輕容”、“鮫綃”紗。這些絲織物除剪絨外,其余加工方法,都是在織物提花過程中一氣呵成。第二類包括各種不同的“刺繡”和“貼絹”、“堆綾”、“泥金銀繪畫”、“染纈”等等。加工方法都是在絲織物成品上或衣裙材料成品上,另外通過復雜手續完成的。

白居易詩“黃夾纈林寒有葉”,又說“成都新夾纈”,就實物和文字聯系分析,可知染纈盛行于唐代,技術也成熟于唐代。唐代絲織物加工,已使用過種種不同的復雜技術,大致可分成兩大類:第一類包括色彩復雜的文錦和兩色花或本色花的綺、縠、綾、羅以及花紋突起的“剪絨”、薄如煙霧的“輕容”、“鮫綃”紗。這些絲織物除剪絨外,其余加工方法,都是在織物提花過程中一氣呵成。第二類包括各種不同的“刺繡”和“貼絹”、“堆綾”、“泥金銀繪畫”、“染纈”等等。加工方法都是在絲織物成品上或衣裙材料成品上,另外通過復雜手續完成的。

唐代中等以上人家婦女的衣裙和家庭日用屏風、幛幔,多應用染纈。現存材料有重要參考價值的,應數甘肅敦煌和新疆發現品,以及日本正倉院部分藏品。從這些材料分析,得知唐代至少已有三種染纈技術普遍流行,即蠟纈、夾纈和絞纈。

《搗練圖》,1860年“火燒圓明園”后被掠奪并流失海外,現藏美國波士頓博物館

宋 趙佶 摹張萱虢國夫人游春圖卷絹本 51.8cm×148cm遼寧省博物館藏

染纈由于技術條件限制,圖案紋樣和錦緞多不相同,即同一種圖案,和色效果也不一樣。唐代蠟染的圖案式樣,除實物外,在繪圖中還有些線索可尋,例如宋徽宗摹張萱《搗練圖》中有兩三位婦女衣裙,就屬于染纈中的蠟纈或夾纈。《虢國夫人游春圖》中也有幾個騎馬人衣服是蠟纈,不是錦繡。史傳稱:開元天寶之際,楊氏一門得寵,小器易盈,爭學奢侈,貴妃用刺繡工七百人,楊氏諸姨則用金玉錦綺工達千人。記載雖容易夸張失實,但由于當時統治階級的奢侈靡費形成一種社會風氣,染纈的花樣翻新,可能和這個時期關系格外密切。此外唐陶俑表現著染纈的也相當多,唐三彩常用的花斑和宋人所說的“瑪瑙纈”,技術處理實有相通處。敦煌壁畫中佛菩薩的穿著、經變故事和供養人的部分穿著,以及藻井、屏風、幛幔上都還保留下許多重要參考材料,值得我們注意。

唐代不僅婦女衣裙用染纈,男子身上的袍襖同樣有使用它的,如張議潮出行圖中的兵衛儀從騎士,身上穿紅著綠,染纈就占相當重要分量。

五代,顧閎中,韓熙載夜宴圖,卷(宋摹本)之一。

我們并且還很可以說,如能把敦煌唐代人物畫和幾個唐宋之際的重要人物故事畫(如《搗練圖》、《韓熙載夜宴圖》)的服裝花紋,日本正倉院收藏的中國唐代綾錦花紋,西域出土的綾錦花紋,及史傳詩歌涉及唐代絲織物文獻,好好結合起來,即有可能,把唐代絲織物問題,也清理出一些頭緒。很顯然,這一環知識,是值得有人來這么用一點心的。若能得到應有的進展,對于其他許多部門的工作,都必然有其重要意義,發生推動作用。

這個工作自然也并不簡單,困難處必須想法克服,成就且有一定限度。首先是個人知識見聞有限。而牽涉到的問題卻極多。許多小問題目下還少專家學人做過研究。最重要的敦煌材料一時且難得到。

若照《韓熙載夜宴圖》布置,使用錦緞處實在極多,錦步幛面積可能大過二三丈;才充分見出當時設計者組織花紋的匠心獨運處。

談唐代服飾的,因文獻詳明具體,材料又特別豐富,論述亦多。因此,本書只就前人所未及處,略加引申。一為從唐初李壽墓中出土物,伎樂石刻繪畫,及傳世《步輦圖》中宮女看來,可得如下較新知識:初談唐代服飾的,因文獻詳明具體,材料又特別豐富,論述亦多。因此,本書只就前人所未及處,略加引申。一為從唐初李壽墓中出土物,伎樂石刻繪畫,及傳世《步輦圖》中宮女看來,可得如下較新知識:初唐衣著還多沿隋代舊制,變化不大。而伎樂已分坐部和立部。二、由新疆近年出土墓俑,及長安新出唐永泰公主、懿德太子諸陵壁畫所見,得知唐代“胡服”似可分前后兩期,前期來自西域、高昌、龜茲,間接則出于波斯影響,特征為頭戴渾脫帽,身穿圓領或翻領小袖衣衫,條紋卷口褲,透空軟底錦靴。出行騎馬必著帷帽。和文獻所稱,盛行于開天間實早百十年。后期則如白居易新樂府所詠“時世裝”形容,特征為蠻鬟椎髻,眉作八字低顰,臉敷黃粉,唇注烏膏,影響實出自吐蕃。圖像反映有傳世《宮樂圖》、《倦繡圖》均具代表性。實元和間產物。至于開元天寶間,則畫跡傳世甚多,和胡服關系不大。敘發展談衍變,影響后世較大,特別值得一提的,即帷帽。歷來相傳出于北齊“”,或稱“”,以為原遮蔽全身,至今無圖像可證。帷帽廢除于開元天寶間,是事實亦不盡合事實,因為宮廷貴族雖已廢除,以后還流行于民間,宋元畫跡中均可發現。在社會上層,也還留下部分殘余痕跡,即在額前露出一小方馬尾羅,名“透額羅”。反映于圖像中,只敦煌開元間《樂廷瓌夫人行香圖》中進香青年眷屬或侍女三人額間,尚可明白位置和式樣。透額羅雖后世無聞,但轉至宋代則成為漁婆勒子、帽勒,且盛行于明清。帷帽上層婦女雖不使用,代替它的是在頭頂上披一薄紗,稱“蓋頭”。宋代用紫羅,稱“紫羅蓋頭”。反映于北宋上層婦女頭上,《花竹仕女圖》有代表性。反映于農村婦女,則南宋名畫家李嵩《貨郎圖》中幾個農村婦女頭上,均罩有同式薄質紗羅。就一般說,既有裝飾美觀作用,亦有實用價值,才因此繼續使用。

在服飾上大量用金的菩薩像(敦煌莫高窟第57 窟壁畫局部 唐)

唐代的服飾廣泛用金,就是在這個傳統基礎上的一種發展。繪畫中則創造了金碧山水一格,在中國繪畫史上占有特別地位。箋紙上加金花,也在許多方面應用。李肇《翰林志》即說過:“凡將相告身,用金花五色綾箋。”又《楊妃外傳》稱李白題牡丹詩即用金花箋。唐人重蜀中薛濤箋,據《牧豎閑談》記載,則當時除十色箋外,還有“金沙紙、雜色流沙紙、彩霞金粉龍鳳紙、綾紋紙”等。這些特種箋紙,顯然有好些是加金的。《步非煙傳》稱:“以金鳳箋寫詩。”明陳眉公《妮古錄》則稱:“宋顏方叔嘗創制諸色箋,并砑花竹、鱗羽、山水、人物,精妙如畫。亦有金縷五色描成者。”元費著作《蜀箋譜》稱:“青白箋、學士箋及仿蘇箋雜色粉紙,名‘假蘇箋’,皆印金銀花于上。和蘇箋不同處,為蘇箋多布紋,假蘇箋為羅紋。”且說“蜀中也仿澄心堂,中等則名玉水,冷金為最下”。

- 下一篇: 漢服圖案里的美好寓意

- 上一篇: 內衣外穿,也并不意味著當時的社會觀念有多“開明”