明代服飾有一個非常重要的服飾構(gòu)件,也就是“擺”。其擺因為是否顯示在外,有內(nèi)外之別。如道袍朝服之類有暗(內(nèi))擺,其擺不可見。如官領(lǐng)(圓領(lǐng))一散袍之類有外擺,其擺清晰可見。特別的,官領(lǐng)一類圓領(lǐng)袍也被稱為插擺。明代早期擺這個結(jié)構(gòu)并不明顯,服裝下擺開叉,只是略微凸顯初有擺的雛形。明中期,擺的結(jié)構(gòu)才逐漸完善成熟,形成一個特別的結(jié)構(gòu)。《中國風(fēng)俗辭典》有一段提到,清福格《聽雨叢談》卷七,則論及插擺緣于漢前“曲裾”、唐之“燕尾”,很對。他說:“古婦人衣長不及足。漢承古制,婦人袍旁有曲裾。《元后傳》:‘絳緣諸于。’師古注:‘諸于,大掖衣,即衣類。’此寬衣大擺,唐謂之燕尾,明日插擺。”認(rèn)為擺之源頭是燕尾裾的遺留,這種說法可信度并不高。

萬歷皇帝賜給豐臣秀吉的圓領(lǐng)袍,有清晰可見的插擺

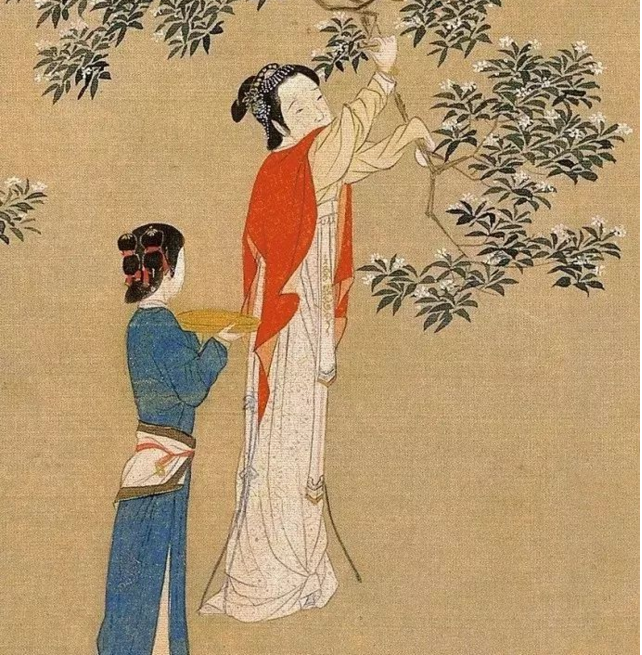

明代文獻(xiàn)小說或者文獻(xiàn)經(jīng)常會提到一個詞語“通袖袍”,例如 《金瓶梅詞話》第四十回:“到次日, 西門慶 衙門中回來,開了箱柜,打開出南邊織造的夾板羅殺尺頭來。使小廝叫將 趙裁 來,每人做件粧花通袖袍兒,一套遍地錦衣服,一套粧花衣服。”明 • 屠隆 • 《曇花記》“麒麟通袖袍.鸞鳳泥金誥”。這個通袖袍就是明代的“云肩通袖膝襕袍”的簡稱。也就是裝飾有云肩襕,通袖襕,膝襕的華麗服裝。其中云肩,《元史·輿服志》載:“云肩,制如四垂云。”從胸前到背后用復(fù)雜的紋樣勾勒狀如四合云的一個區(qū)域,在這個區(qū)域之類進(jìn)行再進(jìn)行主題紋樣的裝填。后來輪廓逐漸消失,只是留下一條輪廓線裝填紋樣,此時的紋樣裝填更加華麗多變。常用的紋樣有龍、蟒、飛魚等政治性紋樣。同時也有多寶,百子等富貴紋樣。

通袖襕與云肩手法一致,也是勾勒出一個固定區(qū)域進(jìn)行裝飾。此處是一般是從袖口到云肩的輪廓邊緣處。但是早期只是一個平直線條,明中后期才逐漸流行與云肩相似的方形區(qū)域裝飾。 膝襕在衣身前后襟接近兩膝的位置,也是由平直線條構(gòu)成的橫向長條形紋飾區(qū)域。云肩、通袖襕、膝襕的裝飾圖案都使用相同的主題和元素,后期輪廓線條逐漸淡化,有時完全不用輪廓線。完全裝飾的通袖袍非常華麗和富貴,是明代奢華的代表裝飾手法。

同時女裝常用的馬面裙也常用膝襕作為裝飾,有織金膝襕和底襕。正如顧炎武《日知錄》引《太康縣志》所云:“弘治間,婦女衣衫僅掩裙腰,富者用羅緞紗絹織金彩通袖,裙用金彩膝襕。髻高寸余。”但是女裝到嘉靖初期,上衣已經(jīng)普遍長至大腿至膝蓋處,而裙子則較短。由于上衣逐漸加長,膝襕因被遮蓋而失去裝飾意義,膝襕在裙裝中被取消,而底襕因裝飾意義加重而變寬。直到底襕在上衣長至腳面而逐漸消失。

- 下一篇: 白如雪!櫻花下漢服美女人花相映 翩翩起舞

- 上一篇: 古人怎么熨燙漢服?