摘要:人類尚在原始時期的時候,出于最原始的本能、需求,都會剝下動物的皮毛,以及剝離樹皮、編織草葉作為御寒物穿著。這時候的“服飾”,是沒有民族之分的,更無“圖騰”、“花紋”、“用色”的差別,只存在炎熱與寒冷地區的材料差別。

華梅著《服飾與中國文化》一書中,有這么一句話:“人無衣即無文化,中國人不制作服飾,即無中國文化。”誠然,人類尚在原始時期的時候,出于最原始的本能、需求,都會剝下動物的皮毛,以及剝離樹皮、編織草葉作為御寒物穿著。這時候的“服飾”,是沒有民族之分的,更無“圖騰”、“花紋”、“用色”的差別,只存在炎熱與寒冷地區的材料差別。

而當北京山頂洞人與歐洲克魯馬努人分別制作出了骨針縫制式樣不同的皮衣,分別開始使用不同的天然染料繪染圖案,不同地域的原始人類便出現了審美上的差異。

當陜西的半坡、浙江的河姆渡出現了紡輪,當江蘇的草鞋山出現了葛布,浙江的錢山漾出現了蠶絲紡織品,而這些遠古布料出現花紋與染色上的差別,顯現出相同的技藝(代代相傳)以及不同的紋飾偏好,那些如獸皮、草葉等最原始的“御寒服飾”便已被中國先民舍棄,中國原始文明物質文化就此開始產生萌芽,并獨立發展、傳承。

[黃帝·遠古時期]

神話傳說不是歷史,但亦可以說是歷史。還有什么比遠古神話更能代表一個民族的精神文化源頭呢。漢丨人重禮,禮之根本,便是文明開化,脫離茹毛飲血,衣其(動物)羽皮,渾渾噩噩只知飛土逐肉而不知其他的日子。所以漢族神話傳說談完女媧造人,又談人類居巢、取火等原始日子,最后稱:“黃帝始去皮服布”,“嫘祖始教民育蠶,治絲繭以供衣服。”““黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治,蓋取自乾坤”。

發明衣裳的神話,縱觀其他各國各族,不是沒有,只是都沒有漢族一般,將其認知為“天下治”的因由。漢族認為,當衣裳制定好了,顏色制定好了,花紋也制定好了,“禮”制定好了,文明才算開化,天下才可治。

而從考古信史上來看,穿獸皮、鳥羽,甚至草木皮葉的日子,遠古的先民確實是經歷過,那也是絕對談不上有什么文化、文明的日子。當大多數原始人從游獵轉為游牧、農居,才有了更多的時間與物質,才開始思考如何利用獵物的皮毛裝扮自己。

于是如前面所寫,骨針、紡輪一樣一樣被發明,葛布、麻布、絲綢接連著被制作出來。而梳子、簪子、笄等發飾也早在石器時代便有出土,除了衣裳,梳理裝飾頭發的觀念也早在遠古時期便萌芽。在神話中,梳子也說是嫘祖發明的。

[商周時期]

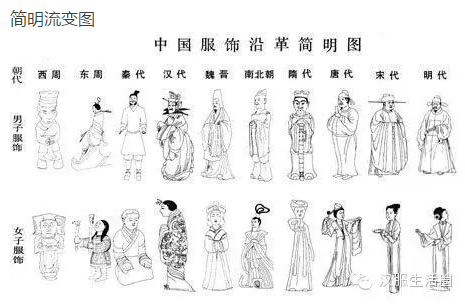

至商朝時期。出土表示,在這時,中國的紡織水平比石器時期有了進一步提高,有了種類更多的織物,染出的色彩、紋樣也更多,并且明顯出現了等級差異。出土的俑人,有地位卑微的短衣短裳者,有前掛蔽膝的高位者,還有衣裳紋樣繁復華麗,頭戴冠帽的貴族。并且出土了各種簪子、骨笄,也出土過束發插笄的人骨。商朝時曾有辮發,但并不剃發,只因將頭發辮好后,更容易用簪子、笄等固定成型。這種遺風在兵馬俑中仍可見。

商朝時服飾在冠帽、式樣、顏色、紋飾中已產生了等級差別,“衣服所以表貴賤”,“施章乃服明上下”的觀念已成型。但由于資料缺失,只知商朝尚白,多上衣下裳(褲),貴族有長袍,其他服制等級詳細則不知。不過出土的商朝織物中,黑紅白黃四色皆有,紅黑居多。

交領、對襟、圓領的衣服早在商朝已出現,圓領不同于后世圓領袍,可以理解為貫頭衫,在布料上剪一個圓洞套頭的穿法并不獨特。取一塊布料,兩邊相交于胸前,也是遠古最簡單的穿法。但是運用裁剪做出領子、斜襟,并且重視右衽(出土皆右衽,甲骨文“衣”字或左或右),說明中國在服飾文化上已產生了獨特的審美以及意念。

至周朝,周公旦書《周禮》,“制禮作樂”,在商朝冠服的基礎上,重又制定了從平民到貴族,從朝廷到后宮各階層各品級的服飾式樣紋飾制度,真正意義上的做到了“垂裳治天下”,奠定了華夏衣冠往后數千年的基礎。

但周朝文物出土亦少,至今未有陪葬特別豐富的大墓被發掘。如今出土俑人交領、矩領雜之,以及一種介于交領和矩領間的領子式樣,皆右衽,多窄袖,或上衣下裳,或已具有“深衣”式樣,配飾有蔽膝、玉佩,冠帽、發笄齊備。

[先秦時期]

然東周衰敗,春秋時期禮崩樂壞,各國依其地方風俗、君王喜好各自發展,產生了不少差別,如楚風尚綺麗,紋樣華美,而齊王喜歡紫色導致一國皆紫。諸子百家各學派在服飾上也有自己的觀點,儒家尚周制重禮儀,主張文質彬彬,道教尚自然重修行,主張被褐懷玉。法家要求質量,墨家要求實用,各有所取。

同時,因生產力提高,紡織、印染技術得到新發展,春秋時期的服飾在花紋、用色上面更加絢爛多彩。布料亦充足,導致在布料的使用上,貴族之間不約而同的越來越奢侈,寬袖大袍之衣漸成主流,而窄袖短小的平民衣服,在貴族、士人階級眼中常與外邦游牧民族混同,常被誤指為“胡服”。

但總體來說,春秋戰國時期的衣服,依然以交領右衽為主,孔子亦說“微管仲,吾被發左衽也。”來闡明中原華夏的禮俗與外邦異族不同。出土俑人,繪畫文物也表明右衽、束發戴冠是主流這一點。

深衣在此時正式登上舞臺,在最原始的上衣下裳的服飾基礎上,深衣也同衣裳版分開裁剪,但縫合成長袍。并已有曲裾、直裾兩種式樣,“續衽鉤邊”的穿法也已出現。但在平民、士兵、武官、仆從階層,亦有短袍、長褲的搭配組合。

[秦漢時期]

秦始皇統一六國,并“兼收六國車旗服御”,重整了戰國以來混亂的衣冠制度。但是秦王朝的短命,使我們只能由兵馬俑一窺當時士兵、武官的著裝。秦兵多著短直裾袍,搭配長褲,穿方頭鞋,束發包頭,或戴小冠,外系罩甲。在官位者袍衫稍長。

而漢朝“承秦后,多因其舊”,在西漢前期大量保留了秦朝的制度。另一方面,《周禮》的發現,《禮記》的編寫,使得漢朝在禮制上又比戰國、秦朝更加完善。華夏衣冠服制,可以說是始于黃帝,奠定于商周,發展于戰國,大成于漢朝。漢族之族名,也始于漢朝。

漢朝所定《禮記》,以及重現的《周禮》,在往后數千年,各朝各代《輿服志》所記雖有所增減、流變,但大抵還是在漢所制定的范圍內。往后漢族服飾經千年自然演變,明朝與漢朝差別顯然,但《禮記》、《周禮》以及另一本儒家經典《儀禮》所規定的禮服制度,如喪服、深衣、玄端、冕服、袆衣……等等,式樣大抵還是一脈相承的。是以歷朝歷代漢族(漢化)皇帝的冕服都是一個樣式,只在色彩與紋章運用上略有差別。

古深衣、玄端的式樣在魏晉后遺失制法,但唐朝還是以“襕衫”來保留深衣制,宋明一直在考證深衣,也考證制作過玄端。

左衽為死者之服的規定,也來自《禮記》。

漢朝的服飾式樣,有平民裋褐、短袍,長褲,有古樸的上衣下裳,也有戰國以來的深衣。對深衣做出制作規定,賦以裁剪、用色上的意義,將深衣正式作提升為禮服,也始于《禮記》。

漢朝也是冠巾、鞋履一大發展,并博采先秦典籍,分出官位、身份等級差別的時代。

[魏晉時代]

漢朝逐漸衰弱,胡人入侵中原,華夏又再進入禮崩樂壞,動亂分裂的過渡時代。魏晉時期,大量胡服融入漢服體系中,又有風流士人不守禮法,于是各種完全不同于漢朝以來制定的服飾層出不窮。上衣寬大,下袴也肥大的袴褶在此時出現,“背心”的前身裲襠也出現,還有考證錯誤造成的雜裾深衣,不易滑落的背帶褲(裙),甚至宮中婚禮還穿著白色。

魏晉士人風流不守禮法,在很大程度上影響了這時的風格,“被體深邃”,緊緊包裹身體的深衣開始退出時代,袍衫日益寬大,用料透明,男女皆領口大開,常有袒胸露背之勢。并常常將休閑之服“鶴氅”用作見客之禮服。“鶴氅”原為道士之衣,魏晉時俗世間開始改為男用休閑罩衣,隋唐后逐漸為女子所服,演變為大袖衫、褙子。

[隋唐時代]

隋朝一統,至唐朝,華夏服制衣冠制度總算重歸“漢制”,但是由于混亂已久,除去冕服等重大禮服,其余平民常服、時世裝已與漢朝相去甚遠。在頭衣上,出現幞頭,最初只是軟布包頭,往后漸漸發展成帽式,也就是后世俗稱的烏紗帽,并有軟腳、展腳等各種式樣。

原用于西部遮風沙所用的幕離、幃帽也被大唐女子普遍采用,用作出行時遮蔽路人視線的道具,至宋朝仍有使用。據記載,明朝時一些地方女子出行仍有頭紗蒙面的習慣。

圓領袍也在這時由西域傳來的胡服,逐漸改制為漢服中的一種主要服飾。圓領袍不是貫頭衫,而是恪守交領右衽,只不過是圓領的披穿式衣服。

襕衫在唐朝出現,為了恪守古深衣制,襕衫下擺只到膝蓋,再續接布料至腳背,又加衣衣緣,以象征上衣下裳縫合一體的深衣。襕衫至宋明仍常被學子穿著。

但人們還是覺得深衣裁剪繁瑣,且不便騎馬,此時兩邊開衩、通身裁剪的直身、直裰類袍衫在隋唐開始出現。

女子好穿圓領袍、胡服等男裝,但是也仍然愛穿女裝。上襦下裙是流傳已經的女裝款式,在唐朝不過是提高了裙腰至胸上,并改交領上衣為對襟短衫,也有圓領、方領等新穎款式,通稱“齊胸襦裙”。當然還是有交領上衣存在,不過多數是交領半臂。半臂是唐朝流行的一種外罩短袖上衣,一直到宋朝、明朝還存在著。

披帛是唐朝女子的必備披肩一