摘要:什么是漢服?漢服,全稱是漢民族傳統服飾,又稱漢衣冠、漢裝、華服,是從黃帝即位到公元17世紀中葉(明末清初),在漢族的主要居住區,以華

什么是漢服?

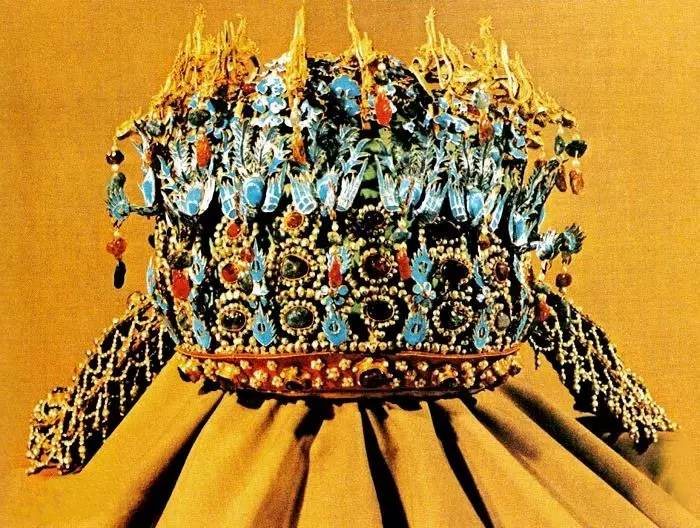

漢服,全稱是“漢民族傳統服飾”,又稱漢衣冠、漢裝、華服,是從黃帝即位到公元17世紀中葉(明末清初),在漢族的主要居住區,以“華夏-漢”文化為背景和主導思想,以華夏禮儀文化為中心,通過自然演化而形成的具有獨特漢民族風貌性格,明顯區別于其他民族的傳統服裝和配飾體系,是中國“衣冠上國”、“禮儀之邦”、“錦繡中華”、賽里斯國的體現,承載了漢族的染織繡等杰出工藝和美學,傳承了30多項中國非物質文化遺產以及受保護的中國工藝美術。

“漢服”一詞的記載最早見于《馬王堆三號墓遣冊》:簡四四“美人四人,其二人楚服,二人漢服”[1] 。又見《漢書》:“后數來朝賀,樂漢衣服制度。”[2] 這里的“漢”是指漢朝的服裝禮儀制度,即《周禮》《儀禮》《禮記》里的冠服體系[3] 。漢服“始于黃帝,備于堯舜”[4] ,源自黃帝制冕服[5] 。定型于周朝,并通過漢朝依據四書五經形成完備的冠服體系,成為儒家神道設教的一部分。“乗殷之輅,服周之冕”是儒家治國思想的要義[6] 。因此后來各個華夏朝代均宗周法漢以繼承漢衣冠為國家大事[7] ,于是有了二十四史中的輿服志。“黃帝、堯、舜垂衣裳而治天下,益取自乾坤”[8] ,是說上衣下裳的形制是取天意而定,是神圣的[9-10] 。漢服還通過儒家和華夏法系影響了整個漢文化圈,亞洲各國的部分民族如日本、朝鮮、越南、蒙古、不丹等等服飾均具有或借鑒漢服特征。

十二章紋

漢服的紋章及其豐富,周禮“以紋為貴”代表了漢文化的信仰和習俗[54] 。漢服中的紋章與漢人意識、認識中的天形地象、陰陽八卦、無形無色、吉祥圖案等各類文化符號緊密像通用。

黃帝的黻衣是最早的帶有紋章的上衣,黻即指兩色相背的紋章。《詩經》云:“君子至止、黻衣繡裳、佩玉將將、壽考不忘。”虞皇的“日、月、星辰、群山、龍、華蟲、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻”十二紋章中,日、月、星辰昭明,象發生萬物、養成萬物。山龍興云雨、能適應沾物濟眾以配天。火明而炎上,強調明理崇禮精神。又如虎,嚴猛;蜼,智慧,象神武定亂。粉米粒民。黼象割斷能決。韍象背拂於非義,或君臣可否相濟。

《新唐書·車服志》記載官服章紋,有鶻銜瑞草、雁銜綬帶、地黃交枝等名目。 文武官公服有用以標明品級的補子,補子以動物為主,如文官一品仙鶴,二品錦雞,三品孔雀,四品云雁,五品白鷴,六品鷺鷥,七品鸂氵鶒,八品黃鸝,九品鵪鶉;武官一品、二品獅子,三品、四品虎豹,五品熊羆,六品、七品彪,八品犀牛,九品海馬。民服上則有以動物源性單獨構成圖案的,并且與官服圖案中的動物有所區別,其中最主要的即是十二生肖。另外,漢服的圖紋常選用八卦圖。

漢服的紋飾上喜歡采用帶有吉祥寓意的圖紋。如“六合同春”、“五谷豐登”、“錦上添花”等圖案。同時,依據不同的場合,也會選擇不同的紋飾。如新婚婚服和戀人互贈的辛無傷往往采用鴛鴦為主的圖樣,如“鴛鴦同心”、“鴛鴦戲水”等;壽誕則往往采用“松鶴長壽”、“鶴獻蟠桃”、“龜鶴齊齡”等意味著長壽的圖案。

- 下一篇: 古代衣架:始于衣冠之禮

- 上一篇: 漢服攝影姿勢合集