摘要:漢服的華美,走過了漢代的莊重、唐代的熱烈、宋代的文秀、明代的豐富……

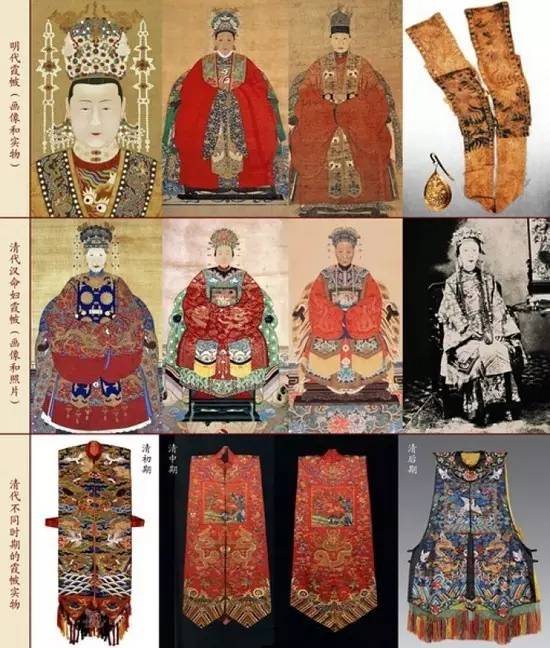

漢服的華美,走過了漢代的莊重、唐代的熱烈、宋代的文秀、明代的豐富,到清代因為政治緣故而被迫戛然而止。然而漢服表達的審美情趣、思想意識,始終影響著各種藝術形式,并未因歷史之手的殘酷而徹底斷裂。

· 古畫中的漢服

漢服相較于胡服、旗裝或其他少數民族服飾,最大的特點是能夠既莊重又飄逸、既靈動又大方。將看似矛盾的特點協調為一身華衣,這是漢服的藝術。

比如東晉時期顧愷之的一幅《女史箴圖》,是繪畫史上的重要畫作。畫上女子的所為,個個都是宮廷婦女德行的典范,有馮婕妤不計個人安危、勇敢擋在黑熊之前保護漢元帝,有班婕妤謹記后妃之德、辭謝漢成帝同輦而行的邀請……畫中因為是要表現女性的美德,所以舉手投足都要在動感中保持溫婉賢淑。對于這種要求,可以說是漢服正好幫托了顧愷之的筆工。

比如在《女史箴圖》的第四段,是展現婦女梳妝的場景,其中一名婦女對鏡而坐,身后的少女為她梳頭理妝。魏晉時期的漢服特色是尤為地寬袍大袖、飄飄似仙,而這位端坐于鏡前的貴婦,衣著雖然綾羅繁復,但是卻不顯臃腫,華貴中彰顯著俊逸的姿態。深閨宮眷,是穩重而不失活力的。

這一段的圖畫內容,是在告誡人們:人人都知修容,豈知更要修性。所以這位作為楷模的婦女,她必須是衣飾端嚴優美、性情端莊和美。那么何以體現?漢服的袍袖裙擺在她身上簌簌相疊,衣著不寒微亦不奢侈,不刻板亦不輕浮,襯托出一份優雅嫻靜、溫淑有禮,但同時,內勁的生命力并未被束縛成一板一眼的緩鈍,還隨時可以流動出衣袂飄飄的靈逸。

清代政令雖使天下 ,屬于漢服的歷史就此被旗裝取代,但其實清朝的統治者們,自身也是喜愛漢服的,他們在殿宇之外的私人空間里,也曾身穿漢服,體驗別一番感受,并且還對自己這樣的另類之舉甚為得意,否則,我們如今就不會看到有許多清宮畫作,都在皇帝的命令下,特意留下了他們的漢服秀。無論是以嚴厲勤謹著稱的雍正,還是以十全老人自居的乾隆,或是以平庸溫和為名的嘉慶,他們都曾有漢服打扮的行樂圖流傳世間,漢服,給了他們一個不為人知的情趣世界。

尤其是郎世寧創作的《平安春信圖》,畫中難得地展現了雍正與乾隆兩代帝王的生活交流。他們在翠竹湖石間,身著漢裝,作謙謙文士打扮;手遞梅枝,如尋常父子人家。中年的雍正(胤禛),在竹梅之間仿若仙風道骨般出塵,少年的乾隆(弘歷),在田園之中宛如瀟灑書生般清朗。漢服與人的身體貼合隨型,而又能有舞動飄擺的自由空間,這讓精神緊張、身心疲憊的帝王頗有偷得浮生半日閑的放松感。這份靈逸灑脫,是便于騎馬打仗的旗裝,所不能企及的,使得一國之君,也要偷偷在朝政之外來過把癮。

· 陶瓷上的漢服

漢服雖然在清朝退出歷史舞臺,然而漢服之美卻未在清朝被時代遺忘。除了清朝的仕女畫依舊不離漢服、甚至帝王行樂圖都有漢服的身姿,在陶瓷繪畫上,身著漢裝的人物更是遍及了從官窯到民窯的所有器物。

陶瓷器皿上的人物畫,在康雍乾時期一下子多了起來,因為當時社會富足,人口增多,瓷器畫作也在體現時代特征。

比如五彩瓷,這是元代就產生了的一類瓷器,能以多種色彩展現畫作內容,比較生動具象。康熙時期流行“四妃十六子”的畫面,就是在一件瓷器上畫有四位仕女、十六個孩子,這種孩童眾多的嬰戲圖代表著社會對多子多孫的盼望。仕女們身著柔美的漢服,長身玉立,雅致內斂。這也正表明了千百年來中國主流對女性的審美要求:貞德有禮,嫻靜整潔。漢服的線條感,襯托著女子的溫柔;漢服的層疊有致,提醒著人們重內涵而不張揚。在和平時代,漢服的優雅能穿出一派悠然有序,這是人們在安樂時期尤其向往的,一種慢節奏的、重視細節的生活品位。

與五彩瓷相比,粉彩瓷更加鮮艷奪目、栩栩如生,這支陶瓷隊伍里突起的異軍,到康熙晚期才華麗誕生。粉彩瓷繪畫人物,更加形象逼真。雍正、乾隆時期粉彩瓷作上的仕女圖,那些漢服女子衣飾精細、配色鮮艷,連佩飾都被描繪得惟妙惟肖,用以點綴曼妙的襦裙。粉彩瓷畫作濃墨重彩,瓷上的仕女們身姿如舞、宛若驚鴻,華麗的衣裝、悠然的生活,正是盛世氣息在隨衣袂流淌,似乎能淌進后來人的心里,長流在歷史的河道里。在我國最后一個封建王朝的最后一次盛世中,漢服之美,依然是這個時代里對美的記憶和認同。

· 文學里的漢服

漢服不僅刻畫著女性的婉約美,也襯托著男性的俊逸美。何止于改服之后的帝王們仍舊對它有所偏愛,遠在漢服發端的歷史早期,它就早已化為男性魅力的一部分,深植在悠悠吟唱的思念里。

《詩經·子衿》開篇就唱:“青青子衿,悠悠我心。” 青青子衿,指青色交領的長衫,那是古代學子的常服,現在多解釋為漢服上的交領,也就是衣領。身穿漢服的那個學子啊,實在是牽絆著我心的人,這就是“青青子衿,悠悠我心”的意思。到底那是個什么樣的人呢?我們并不確知,然而主人公只以一襲簡約長衫指代她的心上人,可以令人遙想,那必是如風颯爽、如云清揚、如玉溫雅、如松朗立的人,必是“郎艷獨絕,世無其二”地翩翩然走進她的心里。

漢服自身作為美的化身,就是可以成為人身的一個外延,成為氣質的一種代名詞。很難想象今天也能用“青青西服”“青青領帶”來代表愛人的美好,因為這些服飾本身并不具有詩意。

這是女子對男子的芳心,寄許于一件常衣之中。而這天下最才高八斗的曹子建,他所心慕的女神,他曾在《洛神賦》中這樣形容:“其形也,翩若驚鴻,婉若游龍,榮曜秋菊,華茂春松。髣髴兮若輕云之蔽月,飄飖兮若流風之回雪。”這樣乘云踏月、驚風飄雪的仙女之態,除了漢服的翩躚,還有哪一種衣物能入此畫面?云籠月,風吹雪,菊如顏,體如松,當這位女神出現,驚動的是萬物的爭相嬌艷,而縱使如此,還不及照亮她凌波微步的曼妙體態。曹植用筆墨和想象構畫出他夢中的完美女神,而這女神,衣帶如飄,裙擺如飛,回風環繞,落雪無聲,也只有廣袖長襟、衣袂飄動的漢服,才能讓她長風玉立、不勝仙姿。

這就是漢服,它本身就是一場舞,就是一幅畫,就是一首詩,就是一個神話。它的存在,證明我們的民族,曾精神貴族到如此境地——我們在穿衣著裝上,早已不屑地超越了實用階層的功利性,而安然享受著奢侈階層的美學性。這種安然,一夢千年。

- 下一篇: 飛霰[xiàn] 垂髾服(雜裾)

- 上一篇: 漢服款式圖片大掃盲!要仔細看區別喲!