摘要:有點驚艷到,現代漢服商家在漢服上的創造力實在可嘆。于是, 今天來談談關于雜裾的故事。

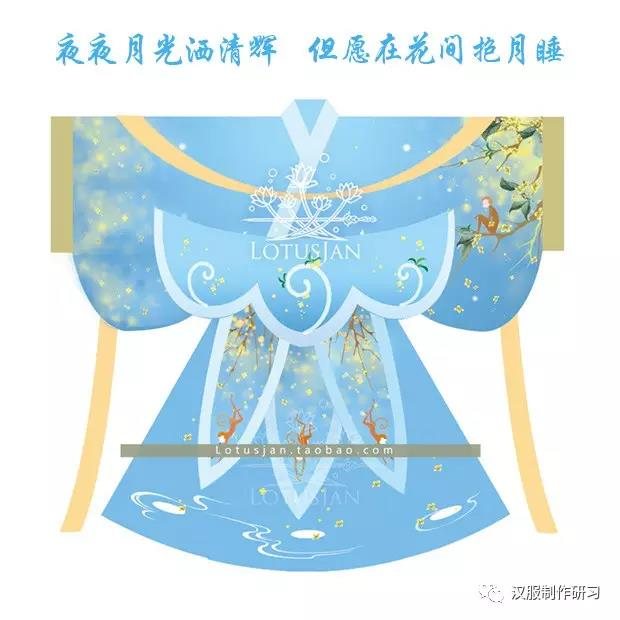

最近偶然看到這樣的圖樣:

有點驚艷到,現代漢服商家在漢服上的創造力實在可嘆。于是, 今天來談談關于雜裾的故事。

關于雜裾的出土文物很少,所以談雜裾不管如何談,也算是偽考據、偽談。

根據雜裾的相關史料記載,基本特點就是:又名袿衣,底部有裾,形成的上寬下窄、呈刀圭形的兩尖角,是貴婦的常服。

袿衣guī 宋玉《神女賦序》:振繡衣,被袿裳。劉熙《釋名》卷五《釋衣服》:婦人上服曰袿,其下垂者上廣下狹如刀圭也。王先謙注引畢沅曰:“上服,上等之服也。”

《爾雅》卷五《釋器》:衣裗謂之[衣 兒]。郭璞注:“衣縷也。齊人謂之攣。或曰袿,衣之飾。”邢昺疏:“言飾者,蓋以繒為緣飾耳。”則袿衣的垂飾為絲質,且如“裗”如“縷”。

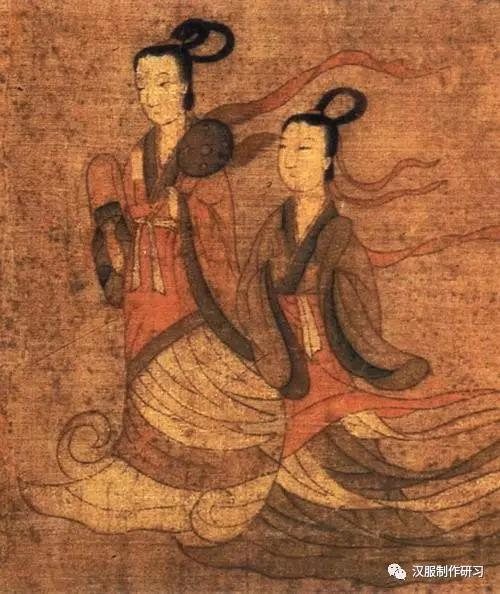

途中描繪的洛水神女身著華貴艷麗的雜裾垂髾服,寬衣薄帶,衣袖飄飄,超凡脫俗。從神女的風采黑服飾,可以一窺魏晉時期貴族婦女的服飾特點和當時人們所崇尚的審美觀。(和咱們現代很多漢服愛好者的審美都蠻像的,仙氣飄飄~)

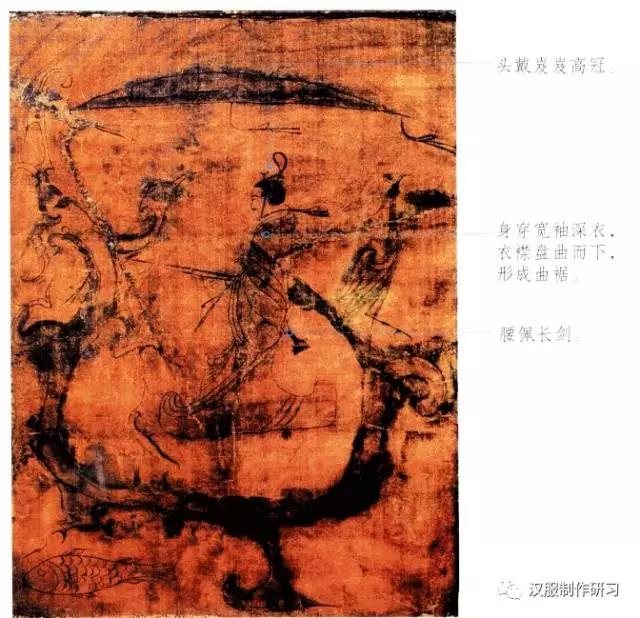

雜裾風尚源于男子的著裝。魏晉時期,風流名士們崇尚自然、超然物外,率真任誕而風流自賞。于是這些追求在魏晉風的漢服上表現了出來。不管是王公名士,還是庶民百姓,都穿著大袖翩翩的衫子。直到南朝時期,這一時代的男子仍然喜歡此類裝束。

魏晉南北朝時期,男子已經不流行穿著傳統的 制,但在婦女中間卻仍有人穿著。這種服裝與漢代相比,已有較大的差異。

比較典型的,是在服裝上飾以"纖髾"。所謂"纖",是指一種固定在衣服下擺部位的飾物。通常以絲織物制成,其特點是上寬下尖形如三角,并層層相疊。所謂"髾",指的是從圍裳中伸出來的飄帶。由于飄帶拖得比較長,走起路來,如燕飛舞。到南北朝時,這種服飾又有了變化,去掉了曳地的飄帶,而將尖角的"燕尾"加長,使兩者合為一體。

魏晉時期的女子在深衣的下擺部分要接上重重疊疊的三角形裝飾布,又在腰上系圍裳,從圍裳下面再伸出許多長長的飄帶。由于使用了輕柔飄逸的絲綢材料,所以這兩種裝飾使女子在走動的時候,更加富有動感和韻律感。后來,這兩種裝飾逐漸合二為一,這就是雜裾垂髾服的造型。雜裾垂髾服使魏晉的女子充滿靈動、飄逸的氣質。

- 下一篇: 2017年漢服文化知識水平考試——女子面首篇

- 上一篇: 清揚若女,松石如郎——藝術作品中的漢服