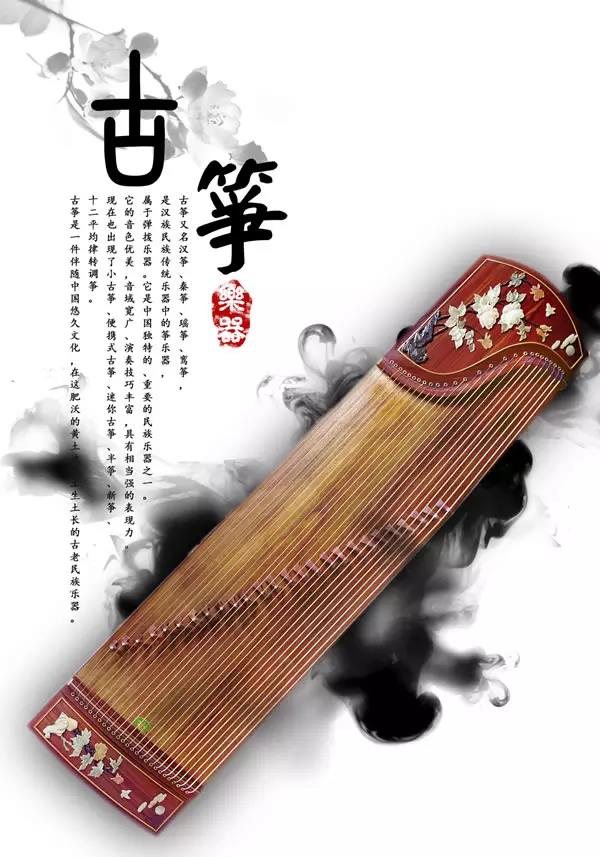

摘要:古箏又名漢箏、秦箏、瑤箏、鸞箏,是漢族民族傳統樂器中的箏樂器,屬于彈撥樂器。它是中國獨特的、重要的民族樂器之一。

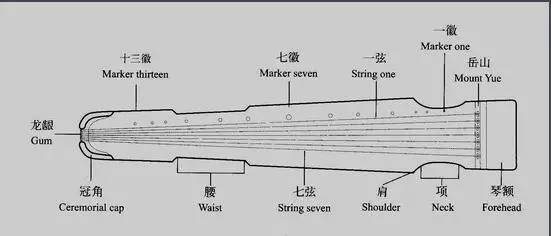

古箏是一件古老的漢族民族樂器,一共10級,它的結構由面板、雁柱、琴弦、前岳山、弦釘、調音盒、琴足、后岳山、側板、出音口、底板、穿弦孔組成。

箏的形制為長方形木質音箱,弦架“箏柱”(即雁柱)可以自由移動,一弦一音,按五聲音階排列,最早以25弦箏為最多(分瑟為箏),唐宋時有弦十三根,后增至十六根、十八弦、二十一弦等,目前最常用的規格為二十一弦;通常古箏的型號前用S163-21,S代表S形岳山,是王巽之與繆金林共同發明,163代表古箏長度是163厘米左右,21代表古箏弦數21根。

早在公元前5世紀至公元前3世紀的戰國時代,就在當時的秦國(現陜西)一帶廣泛流傳,又名秦箏。算起來,它已經有2500年以上的歷史了。

漢代應邵《風俗通》載文:箏,“謹按《禮樂記》,五弦,筑身也。今并、涼二州箏形如瑟,不知誰所改作也。或曰蒙恬所造。”從應邵的《風俗通》所載可知,漢以前的箏其制度應為“五弦,筑身”,但是當時“并(山)涼(甘肅)二州箏形如瑟”,應邵不知何人所作的改革,還記下了“蒙恬所造”的傳聞,這又是說明,漢代在西北地區已經流傳瑟形的箏了。

唐代的杜佑在《通典.樂四》中說:“箏,秦聲也。傅玄《箏賦序》曰:“以為蒙恬所造”。今觀其器,上崇似天,下平似地,中空準六合,弦柱擬十二月,設之則四象在,鼓之則五音發,斯乃仁智之器,豈蒙恬亡國之臣關思哉。并有附注說:“今清樂箏并十有二弦,他樂肯十有三弦。軋箏,以竹片潤其端而軋之。彈箏用骨爪,長寸余,以代指。”

應邵《風俗通》說,箏乃“五弦、筑身”。但“筑”是什么樣式,歷代文獻都語焉不詳。1973年,長沙馬王堆三號漢墓出土了一具漢筑明器。這具筑之所以說他是明器,是因為該器雖然髹以黑漆,卻是用獨木雕成。實心,不利于共鳴,若用來演奏,無法獲得足夠的音量。此外,該器通長約34厘米,用來演奏顯然太短小,而《同典》載,唐代的筑長四尺三寸,漢筑演變至唐代雖然有異,但相差也不至于如此懸殊。這些理由都足以證明它是明器,該器猶如有柄的小瑟,筑面首位各釘以橫排竹釘,一排五個,這就與《風俗通》的記載相符。這具明器筑的樣式與瑟相同,似乎又說明瑟、筑、箏的樣式是極其相似的。

古箏傳統的常用演奏手法采用右手大、食、中、無名四指撥弦,演奏出旋律、掌握節奏,左手演奏法還有在箏柱左側順應弦的張力、控制弦音的變化,以調整音高,完善旋律。

箏的指法頗多,右手有勾、托、劈、挑、抹、剔、打、搖、撮等,左手有按、滑、揉、顫等。

古箏分四組:倍高音1,高音12356,中音12356,低音12356和倍低音12356。當樂曲出現4或7音時,只能依靠左手在箏碼左側的弦段上用力按壓3弦或6弦,使其增加張力獲得。具體4音的奏法是先在距離箏碼約1分米處用力按壓3弦,然后用右手彈奏這根弦,即可奏出4音來。同樣,在演奏7音時,也用左手在箏碼左側按壓6音弦即可。

古箏的統一規格為長度1.63米,21弦。古箏的面板大多數采用河南蘭考的桐木制造,框架為白松,箏首、尾、四周側板有紅木、老紅木(緬酸枝)、金絲楠木、紫檀等名貴木材,古箏的音質取決于面板和琴弦,周邊用料對古箏的音色略有改善,以老紅木、紫檀、金絲楠木為佳。

箏是由一個龐大的共鳴箱構成的一個良好的發音體,它由面板、底板、箏頭、箏尾、岳山、雁住(琴馬)、弦軸、出音孔等部位組成。

古箏屬于弦板共振樂器一類,它的面板隨琴馬傳遞來的弦的振動而振動,因此箏的面板、琴馬、琴弦的質量都直接影響古箏的音樂和音量。

面板:面板與底板、邊板(框架板)組成一個完整的區鳴體,面板是發音的振動面,它的材質與厚度是決定箏的音質好壞、音量大小的重要因素。面板一般采用梧桐木制成,以經過放置年數較長的自然時效處理和人工速成相結合的方法,取干而松的木質做最佳。

底板:底板作為振動的折射面,一般采用整塊的梧桐木或松木制成。底板的兩邊開有出音孔。

邊板:用較厚的木板做成邊框,和面板及底板組成長方形的共鳴箱體。

音梁:音梁也叫岳山,它鑲嵌在箏面板的箏頭和箏尾,是共鳴箱面板與底板的支撐結構,以增強面板的抗壓性能,使音質清晰、圓潤。泡桐或樺木均可用來制作作音梁。

雁住:也叫琴馬。琴弦的振動就是通過琴馬傳導給面板,并產生共振。因此琴馬的材料與質量、高低與厚薄都將直接影響音質,一般采用紅木及牛骨或象牙等硬質材料制作。

弦軸:用金屬材料制成,起拴弦、調弦作用。

琴弦:箏是一弦一柱的彈撥樂器,從高音至低音,弦的粗細、長短有一定的比例。傳統的箏弦采用絲弦或鋼絲弦,現在大多已采用尼龍鋼絲纏弦,這種琴弦具有鋼絲弦和絲弦相結合的優點,音色清晰明亮,富于彈性,并擴大了音量,較之傳統弦有更大的發展潛力。

琴的上弦,通常是將琴弦的一端通過箏尾的穿弦固定琴弦,另一端通過箏頭琴釘孔穿入弦軸,用調音扳手將弦上緊,然后將琴馬按弦的張所需放在琴弦下。以S型二十一弦箏為例,通常按正常人臂長,最高音有效弦長(指高音部位的第一弦琴馬至前岳山弦的長度)約十六公分左右;最低音有效弦長(低音部位的第二十一弦琴馬至前岳山弦的長度)約八十公分左右。琴馬應盡量放在前岳山、后岳山置弦的兩點所構成的直線上,這樣可避免弦歪或者琴馬跳動,導致走音。

古箏的定弦和音域:定弦是指把弦定到一定的音高位置。

古箏是以我國傳統的五聲音階:宮商角徵羽(即12356)的順序定弦的。古箏的高音部位在里邊,中音部位在中間,低音部位在外邊,由高音部位的第一根弦向外數,弦序是一、二、三、四、五……二十一,一共為二十一根弦。

音域是指人聲或器樂能發出的最低音到最高音之間的范圍。以常用的二十一弦箏為例,從它的最低音起至最高音止,就有四個八度的音域,稱為四組音。每組音用有顏色的琴弦隔開,這樣便于認識各音符在箏上的位置。

箏的音域很寬,大致有四個八度,其音色甜潤、秀美:高音清脆明亮,中音柔美雅致,低音渾厚深沉。它既能表現活潑流暢、典雅抒情的曲調,如韓江絲竹《寒鴨戲水》與充滿江南情調的《高山流水》等;又能奏出氣勢磅礴、鏗鏘有力的曲調《霸王卸甲》與《戰臺風》等。它不僅用于獨奏,還在各種形式的重奏、合奏中與其他樂器互相呼應,豐富充實了樂曲多層次的表現深度和藝術感染力。箏越來越受到人們的青睞,不愧為民族器樂中的佼佼者。

傳統的箏樂早期被分成南北兩派,比較代表的為“浙江、山東、河南、客家、潮州”五大流派,到了現代,流派的區別已經很小了,幾乎每個流派都兼具各家之長。

自秦、漢以來古箏從中國西北地區逐漸流傳到全國各地,并與當地戲曲、說唱和民間音樂相融匯,形成了各種具有濃郁地方風格的流派。傳統的箏樂被分成南北兩派,現一般分為九派,正如曹正所言“茫茫九派流中國”,各派的箏曲及演奏方法各具特色。

其箏的分類有陜西箏、河南箏、山東箏、潮州箏、客家箏、江西箏、浙江箏、福建箏。

箏常用于獨奏、重奏、器樂合奏和歌舞、戲曲、曲藝的伴奏,因音域寬廣,音色優美動聽,被稱為“眾樂之王”,亦稱為“東方鋼琴”。

古箏應放在通風干燥的地方。潮濕之處容易引起脫膠、變形,如果經常受到太陽直曬或暖爐的燒烤等,也容易引起干裂,以致影響琴的音色。

而且天氣變化、空氣質量、人為因素、材料退化等因素都會造成古箏的衰老。所謂“琴靠人養”,科學合理的養護方式對樂器的音色與壽命都有很大幫助。以下,是古箏保養的一些小貼士。

1.轎車運輸古箏

首先將副駕駛位置背椅搖倒,先將古箏尾端從前門斜入至正駕駛座后面,然后將箏頭放在副駕駛伸腳的位置,最后搖高副駕駛座椅至車頂即可

2.面板被異物碰傷凹陷修復

用少許清水滴入凹坑中,一般吸收了水分后,凹陷的部位就會反彈上來,如恢復不到原來的位置,可用動物性膠水拌泡桐粉抹平,磨光后用蟲膠片液修色。

如果不太看重外表的小缺陷,一般無需修補,對音色無礙。切忌用化學膠水拌木粉貼平凹坑!

3.面板有小的開裂維修保養

面板開裂一般有三種原因。一是氣候干燥,環境濕度小于40%時(往往是人為的),面板收縮,應力弱點處就會開裂。二是原面板本身就有內損(往往是天然的),表面上看不出來,一旦環境濕度變化較大時,就會顯出原形。三是加工不到位,上面板時,預應力太大。

出現上述問題時,一般用502快干膠水向細縫中慢慢滲入即可。

4.預防面板上在使用一段時間后,左手按弦處下面板產生磨損。

在演奏上、下小滑音或小三度按音時,左手的指甲,特別是左手佩帶的義甲,頂尖處極易觸及面板。初練者可以在左手按弦下方的面板上墊一塊軟塑片。如果已經出現了斑斑點點的磨損狀,也不用砂紙打磨掉,否則面板就會減薄,音色也會隨之變化

5.箏的日常使用、保養常識

古箏的使用場合對溫度沒有特別的要求,主要是濕度環境對古箏影響較大。一般情況下相對溫度在50-70%之間的空間內使用古箏對箏的振動和發音都比較有利。

低于50%的濕度會引發箏體表面及箏的底版

- 下一篇: 五分鐘帶你了解漢服知識

- 上一篇: 漢服17問—關于漢服的解答