摘要:古代配飾小覽(下)

翠嵌寶石耳珰,清, 一對(duì),長(zhǎng)2.7cm,寬0.6cm。耳珰翠玉質(zhì)地,半圓形,一半為綠色,一半為白色,綠白分明。綠色一端部有銅鍍金質(zhì)蜜蜂及長(zhǎng)彎針,蜜蜂腹嵌粉紅色碧璽,翅膀由兩組米珠組成,余皆點(diǎn)翠,兩根長(zhǎng)須之須端各有珍珠一粒。耳珰是清代宮廷中皇后、妃嬪們耳部的裝飾品。此對(duì)耳珰設(shè)計(jì)精巧,配色講究,采用蜜蜂造型尤顯活潑。

金累絲嵌松石火鐮套,清,長(zhǎng)8.7cm,寬6.5cm。火鐮套為扁葫蘆形,金質(zhì)累絲,兩面滿(mǎn)嵌綠松石小朵花,黃絲帶上系紅珊瑚珠一粒。此件火鐮套工藝極其復(fù)雜和精致,它與下面一件赤金嵌松石鏤空扳指盒同掛于一付吉服帶之上。火鐮是古代的燃火工具。在火鐮套內(nèi)一般裝有火鐮、火絨、火石,使用時(shí)用火絨包住火石與火鐮刃磨擦,使之燃燒。清代,火鐮套成為男子出門(mén)時(shí)的隨身之物,許多火鐮套做工精致,外觀美麗,頗具觀賞價(jià)值。

赤金嵌松石鏤空扳指盒,清,高2.6cm,徑3cm。扳指盒圓柱狀,天蓋地式。盒上鏨刻鏤空纏枝花,花芯嵌綠松石。有黃絲帶縱向穿過(guò)盒中心,兩端各系紅色珊瑚珠一粒。扳指盒用于盛放扳指。因清代男子流行擁有扳指,因此扳指盒的制作量很大,其質(zhì)地、種類(lèi)繁多。此扳指盒金的成色為赤金,顏色金黃,鏨刻工精,是清代男子身上非常有代表性的裝飾品。

金鑲珠寶二龍戲珠鈿口,清,長(zhǎng)19.5cm,寬5.5cm,重69g。鈿口長(zhǎng)條形,稍有弧度。主體為金累絲二龍并嵌東珠4顆,二龍中間飾以紅寶石為火珠。二龍以點(diǎn)翠朵云鑲邊。鈿口下為11串珍珠,每掛分別為7顆,以紅藍(lán)寶石作墜角。鈿口是裝飾在冠帽鈿子上的飾物,鈿子上除了鈿口還有鈿花、鈿尾等裝飾物。

這種二龍戲珠紋飾的鈿口為清代皇后所使用。清朝的冠服制度中特別講究用東珠。東珠是珍珠的一種,古人依產(chǎn)地的不同把珍珠劃分為南北兩大系,而清朝則把產(chǎn)生于東北地區(qū)的北珠稱(chēng)為“東珠”。東珠是湖珠,色白而透明度較差,但因它產(chǎn)量極少,所以成為貴重之物。清朝的冠服制度只有皇帝、皇太后、皇后佩戴東珠朝珠,帽頂?shù)人稏|珠的數(shù)量也按親王,郡王,貝勒等級(jí)有嚴(yán)格的限制。

珊瑚朝珠,清,周長(zhǎng)126cm,清宮舊藏。朝珠由一百零八顆珊瑚珠串結(jié)而成,由三顆青金石佛頭分成四等份,每份各有珊瑚珠二十七顆。佛頭塔上部用青金石,下部用珊瑚,以明黃色絳系藍(lán)色寶石背云一塊。明黃色絳帶飾以珍珠和藍(lán)色退暈纏線。青金石記念三串,每串由十顆青金石組成。記念和背云均用點(diǎn)翠鑲嵌碧璽墜。

金鑲青金石領(lǐng)約,清,周長(zhǎng)46cm,直徑22cm。清宮舊藏。領(lǐng)約又稱(chēng)為項(xiàng)圈,是清代后妃用于約束頸間衣領(lǐng)之飾物。此領(lǐng)約為清代后妃使用,環(huán)形活口開(kāi)合式。環(huán)上鑲嵌長(zhǎng)條形青金石四塊,紅色料石兩塊。其上又嵌紅寶石兩顆,藍(lán)寶石兩顆,珍珠一粒。活口處為金質(zhì)鏨花云蝠紋,其上各系明黃色絳帶一條,絳帶上綴紅色料石珠和有紅色料石墜角各一,另一絳帶僅存紅色料石珠一,墜角已缺失。

翠三羊佩,清,長(zhǎng)6.4厘米,寬4.3厘米。翠呈青綠色,局部綠色較深。佩長(zhǎng)方形,圓角。一面凸雕吉祥圖案三陽(yáng)開(kāi)泰:上部為流云,日掩其中,中部雕山石、松樹(shù),其下為三只羊,皆臥姿,仰首,長(zhǎng)角彎于背,短尾,目視太陽(yáng)。另一面雕山石,山石上有青草。

翠魚(yú)形佩,清,長(zhǎng)5.6厘米,寬2.2厘米。作品所用翠料為青、綠二色。青料上有綠斑,以之琢荷花、荷葉。荷之下的綠料琢為魚(yú),寬頭,長(zhǎng)身,卷尾,形似鯰魚(yú),如同在荷塘中游動(dòng)。佩上系一枚珊瑚紐。唐代已有魚(yú)佩,宋、金之時(shí),玉魚(yú)銜水草佩非常流行,此類(lèi)作品一直延續(xù)到清代,有富貴之意。

翠子孫萬(wàn)代佩,清, 長(zhǎng)4.9厘米,寬3.1厘米。翠質(zhì)為綠色。佩長(zhǎng)方形,體較厚。其上鏤雕葫蘆及葉子。佩上部系黃絳,串有米珠及圓形碧璽一片。“葫蘆”二字與“福祿”諧音,人們以葫蘆寓福祿,因葫蘆結(jié)于蔓上,寓意為福祿萬(wàn)代,因葫蘆多子,又寓子孫萬(wàn)代。此作品以葫蘆為題材表示吉祥之意,雕琢精細(xì),佩帶于身有很好的裝飾效果。

金鑲翠挑簪,清,長(zhǎng)16.2厘米。此簪金質(zhì),簪身細(xì)長(zhǎng)。較粗的一端嵌接翠簪頭,翠質(zhì)青綠,局部為深綠色。簪頭雕作一只手,腕戴白玉鐲,五指握一翠如意,如意頭勾回,套一翠活環(huán),環(huán)下掛珍珠六粒、藍(lán)晶墜角一個(gè)。

人云:畫(huà)人難畫(huà)手。畫(huà)手難,雕手亦難,古來(lái)玉工能把手雕好者亦不多見(jiàn)。此簪簪頭以手為形,纖指長(zhǎng)甲,足見(jiàn)玉匠之功力。其下所掛珍珠顆顆圓潤(rùn)光澤,大小均勻,加之藍(lán)晶墜角,集金、玉、珠、翠、晶于一挑簪,十分珍貴。

翠十八子手串,清,周長(zhǎng)31厘米。作品由十八顆翠珠及四顆珊瑚珠串成,其中一珊瑚珠 下連結(jié)珊瑚佛頭,其下有繩帶,繩帶上系結(jié)細(xì)米狀珍珠、粉色雕花碧璽和粉色碧璽墜角。手串是戴于手腕的飾物。

清代,翠、珊瑚、粉色碧璽、珍珠都屬貴重材料,此作品將其集于一體,在清代宮廷首飾中亦屬珍貴。

翠十八子手串,清,周長(zhǎng)30厘米。手串用十八顆翠珠穿成,中有碧璽結(jié)珠兩顆,下結(jié)珠與碧璽佛頭相連,其下系繩帶穿以珍珠、金鈴杵、結(jié)牌等裝飾物。結(jié)牌為金點(diǎn)翠地六瓣式,中心嵌東珠一顆,圍以紅

寶石兩顆和鉆石四顆。結(jié)牌下連碧璽墜角兩個(gè)

翠桃福紋簪,清,長(zhǎng)16.4厘米,寬1.5厘米。簪柄為綠色翠料,簪頭翠色青白。柄部呈片狀,端部細(xì)長(zhǎng),有勺,可用以掏耳。柄中部凸雕三桃、桃葉及葫蘆一只,與簪頭相接處有如意紋。簪頭細(xì)長(zhǎng)。

簪是古代婦女使用的頭飾,用來(lái)別住發(fā)髻,亦有裝飾作用。玉簪使用的歷史悠久,目前發(fā)現(xiàn)的早期作品為隋唐時(shí)所制,隨著時(shí)代的發(fā)展其形制亦有所演變。這類(lèi)柄部呈片狀的長(zhǎng)簪主要流行于清代。

金嵌翠戒指,清,直徑2.2厘米。此戒指內(nèi)部為金里,由薄金片制成,其外嵌翠環(huán)兩周,素?zé)o紋飾,有天然的綠色紋理。戒指兩圈口處各嵌珍珠一周。

玉花鳥(niǎo)紋梳 唐,長(zhǎng)10.5cm,寬3.5cm,厚0.4cm。 梳玉色白中略青,半圓形,薄片狀。外弧飾鏤空花鳥(niǎo)紋,中部為3朵花,兩側(cè)各有一鳥(niǎo)。梳齒集于下弦,齒密而間距細(xì)小,底端平齊。

唐代婦女往往在頭部插梳以為裝飾,此件玉梳器薄、齒短,恐非用以梳理頭發(fā),而應(yīng)是置于頭部的飾物。唐至五代,用于頭部的玉飾品一般都較薄,且玉質(zhì)精良,表面少起伏變化,刻畫(huà)圖案多用陰線,線條直而密,這些特點(diǎn)在此玉梳上有明顯的體現(xiàn)。

簪金質(zhì),兩端各嵌飾紅寶石1粒,較粗的一端鏨雕出松鼠和樹(shù)枝的形狀,并嵌碧璽1粒、珍珠2粒 此金簪造型簡(jiǎn)潔,構(gòu)思巧妙,在清宮金鑲寶石簪中屬于較為簡(jiǎn)潔的一種。

銀鍍金廣片蝴蝶簪 清代。 長(zhǎng)20.5厘米、寬13.8厘米,銀鍍金針,廣片翅、紅寶石蝶頭、碧璽蝶身,銀鍍金點(diǎn)翠嵌珠寶飄帶

銀鍍金嵌珠寶扁豆蝴蝶簪 清代。 長(zhǎng)13厘米,寬5厘米,長(zhǎng)形,銀鍍金累絲嵌珠寶扁豆、蝴蝶、飄帶。

銀鍍金嵌寶蝴蝶簪 清代。長(zhǎng)22.5厘米,寬7厘米。銀鍍金雙針,點(diǎn)翠嵌珠寶、蝴蝶、白玉、珊瑚菊花。

原黃簽:同治元年二月十四日收,沈魁交

銀鍍金嵌珠寶簪 清代。 長(zhǎng)24.6厘米,寬22厘米,銀針,銀鍍金點(diǎn)翠托,翠蜓翅,珊瑚身,累絲嵌珠觸須。珊瑚、碧璽梅花,緝米珠花卉,蜜蠟瓜。

銀鍍金嵌珠寶蜻蜓簪,清代。 長(zhǎng)16.4厘米,寬17.6厘米,銀針,銀鍍金蜻蜓托,嵌翠、紅寶石、碧璽、錁子石、緝米珠蝶翅。累絲嵌珠觸須。點(diǎn)翠嵌紅寶石、碧璽花蕾和花葉。

銀鍍金嵌寶玉蟹簪 清代 長(zhǎng)19.2厘米,寬6.5厘米,銀鍍金針,銀鍍金、點(diǎn)翠,嵌白玉螃蟹,累絲穗

原黃簽:道光

銀鍍金點(diǎn)翠壽字穿珠流蘇 清代。 一對(duì),均長(zhǎng)18.5厘米,金挑桿鑲珊瑚蝙蝠雙喜的挑頭,銀鍍金點(diǎn)翠圈壽字,流蘇三串,小珠共82顆,青金石、綠松石、珊瑚雜寶,紅寶石墜角。

銀鍍金壽字流蘇 清代。 一對(duì),均長(zhǎng)23.5厘米,銀鍍金挑桿鑲翠鏤雕雙面蝙蝠挑頭,銀鍍金累絲長(zhǎng)壽字,流蘇三串,小珠共75顆,綠松石、青金石、珊瑚、白玉雜寶,紅藍(lán)寶石、碧璽墜角

原黃簽:嘉慶十九年十月十八日收,敬事房呈

流蘇長(zhǎng)6.5厘米,針長(zhǎng)18.8厘米,銀鍍金累絲手形,點(diǎn)翠挑桿,緝米珊瑚珠六角燈籠,珊瑚結(jié)珠,流蘇六串,珍珠43顆,紅寶石、碧璽、藍(lán)寶石墜角

簪長(zhǎng)15厘米,墜長(zhǎng)5.5厘米,銅鍍金葉,紅珊瑚龍?zhí)纛^,緝米珠、珊瑚珠花籃,花籃中阡翠靈芝,碧璽梅花,翠葉,翠結(jié)、珊瑚結(jié),寶石墜角

長(zhǎng)6厘米,寬5.5厘米,蝙蝠形,銀鍍金累絲蝙蝠、壽字,嵌珠、紅藍(lán)寶石、點(diǎn)翠飾

銀鎏金累絲嵌珠石指甲套,清,長(zhǎng)9cm,底部外徑1.40cm ,內(nèi)徑1.10cm,頂部0.50cm。清宮舊藏。

此為清代后妃所用。通體采用累絲工藝,用點(diǎn)翠裝飾蝙蝠圖案和“壽”字圖案。蝙蝠上嵌紅色寶石一粒,“壽”字上鑲珍珠一顆。

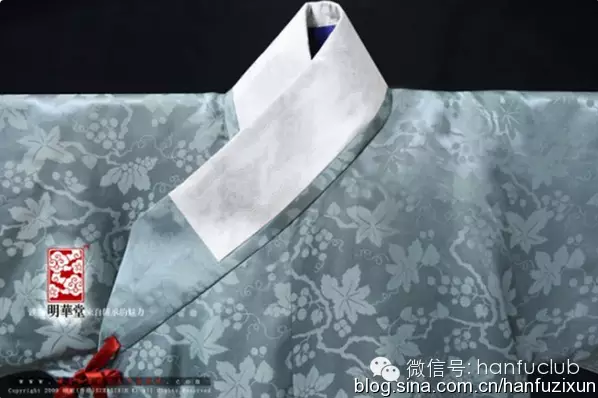

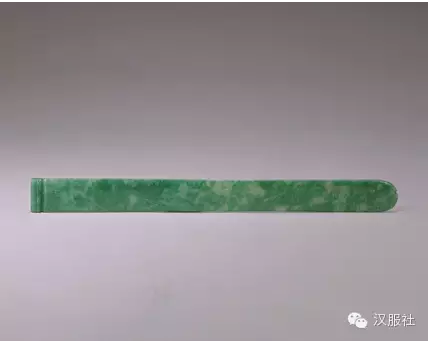

扁方翠質(zhì),體細(xì)長(zhǎng),一端呈舌形,一端反卷并將其兩頭雕作梅花式。整體光素,略有白斑,但不掩其翠色深碧艷麗之美。

扁方是滿(mǎn)族婦女梳“兩把頭”最主要的工具,相當(dāng)于漢人婦女發(fā)髻上的扁簪。它不僅具有單純的裝飾作用,還能控制發(fā)髻不至散落。滿(mǎn)族婦女梳“兩把頭 ”,最初是把真發(fā)分成兩把,依靠扁方固定。到了晚清兩把頭改成以青緞制作,安在頭頂上,與真發(fā)梳成的頭座連接也依靠扁方。制作扁方的材料有玉、翡翠、玳瑁,還有的為金胎鑲玉、鑲翠或鑲嵌其他珠寶,或金鑿花、銀鍍金等。

- 下一篇: 古代配飾小覽(上)

- 上一篇: 蹀躞帶小知識(shí)與佩戴演示