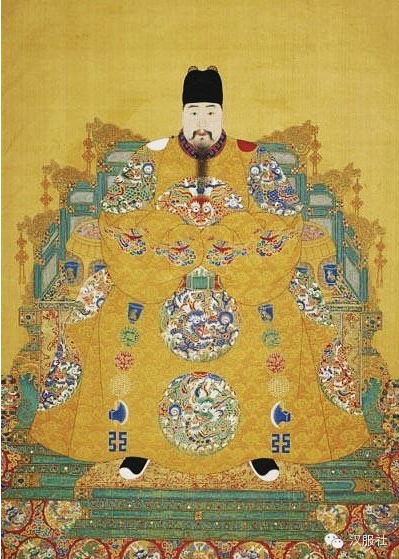

摘要:明代皇帝常服使用范圍最廣,如常朝視事、日講、省牲、謁陵、獻俘、大閱等場合均穿常服。

·常服

明代皇帝常服使用范圍最廣,如常朝視事、日講、省牲、謁陵、獻俘、大閱等場合均穿常服。洪武元年定皇帝常服用烏紗折角向上巾,盤領窄袖袍(即圓領),束帶間用金、玉、琥珀、透犀。永樂三年定:“冠:以烏紗冒之,折角向上,今名翼善冠;袍:黃色,盤領、窄袖,前后及兩肩各金織盤龍一;帶:用玉;靴:以皮為之”。皇太子、親王、世子、郡王的常服形制與皇帝相同,但袍用紅色。

翼善冠

用烏紗冒于外,冠后立有折角一對,末端朝上,冠之后山正面還保留有類似早期幞頭系結、系帶的裝飾。明孝宗以后,折角末端由尖角變為圓弧形。明穆宗時,又在翼善冠上加飾嵌有珍珠寶石的金二龍戲珠。明神宗定陵出土有三頂翼善冠實物,一頂為金絲編成的金翼善冠,兩頂為烏紗翼善冠。其中保存較好的一頂烏紗翼善冠高23.5厘米、口徑19厘米,用細竹絲編成內胎,內襯紅素絹,外蒙一層黃素羅,再以雙層黑紗敷面。后山飾有二龍戲珠,龍身為金累絲編成,嵌有各色寶石及珍珠,龍珠用金制成火焰及花形底托,中間嵌珍珠一顆。系結、系帶也以金累絲制作,鑲有綠寶石。冠后折角為竹胎紗面,用金片折卷成緣邊。

圓領

明初定為盤領窄袖袍,其后袍身與兩袖逐漸寬大,又因其領式與所飾紋樣而被稱為“圓領”或“袞龍袍”。皇帝常服圓領為黃色(后期也有其他顏色),領部右側釘紐襻扣一對、大襟釘系帶兩對用以系結固定。在前胸、后背、左肩與右肩處飾有團龍紋樣,前期以金織為主,后期多用彩織或彩繡。明英宗時在兩肩團龍之上又加飾日、月二章紋,日紋在左、月紋在右。早期兩袖往袖口處逐漸收窄,后變為寬袖,底邊呈弧形,袖端開口,有極窄的緣邊。袍身兩側開裾,在大、小襟及后襟的兩側各接出一片(共四片),稱為“擺”或“雙擺”。另在后襟腰部兩側釘有帶襻,用來懸掛革帶。定陵共出土12件明神宗的四團龍常服圓領。

搭護

由 發展而來,唐代已在圓領袍下穿著半臂。明代以圓領、搭護、貼里作為常服的標準搭配。搭護為交領,短袖或無袖,領部通常綴有較寬的白色“護領”,衣身兩側開裾,并接有雙擺,穿著時襯于圓領的擺內。定陵出土有31件“交領中單”(分半袖和無袖兩式),即為搭護,有些形制比較標準,有些則有所變化,其中大部分出土時都與圓領袍套在一起。

革帶

皇帝常服革帶用玉帶銙(帶版),故也稱為“玉帶”。帶銙共二十枚,外形大小各不相同,都有特定的名稱:三臺(大小共3枚)、圓桃(6枚)、輔弼(2枚)、撻尾(2枚)、排方(7枚)。帶鞓(tīng)用皮革制成,外包紅色或黃色織物,表面飾描金線五道。標準革帶的帶鞓一般分作三段:左段(綴三臺中心方、左小方、左三圓桃、左輔、左撻尾)、右段(綴三臺右小方、右三圓桃、右弼、右撻尾)、后段(綴排方),左段與右段內側各釘副帶一條,上有小孔,后段兩端有金屬帶扣一對,與副帶連接,并通過小孔調節帶鞓的圍度,而整條革帶的開口則在正前方三臺處,以金屬插銷作為開合機關。由于常服革帶要大于人體腰圍,所以不具備束腰的功能,靠圓領上的帶襻虛懸于腰部,這也是明代常服革帶的典型特征。

靴

常服一般使用皁(黑色)靴,用皮革制作,靴筒由左右兩片縫合而成,靴面則分為三片,前面兩片,后跟一片,靴筒內常襯有織物制作的護膝,靴底為粉白色,因此也稱作“粉底皁靴”。明代后期還出現其他材質的靴,如定陵出土的紅緞單靴和氈靴。

皇帝常服除了制度中規定的四團龍圓領以外,飾有云肩、通袖襕、膝襕紋樣的圓領龍袍也可以作為常服使用,如《徐顯卿宦跡圖·金臺捧敕圖》中出現的明神宗,即穿著此類龍袍御門聽政。

·吉服

吉服是指在時令節日及壽誕、筵宴等各類吉慶場合所穿的服裝。明代皇帝吉服尚未正式進入制度,因此在具體形制上也沒有嚴格的標準。一般來說,皇帝吉服的款式與常服或便服相同(如圓領、直身、曳撒、貼里、道袍等),顏色多用紅色、黃色等喜慶色彩,紋飾則較常服、便服更為華麗精美,大多使用應景題材或帶有吉祥寓意的圖案。

南京御史孟一脈給明神宗的上疏中提到:“遇圣節則有壽服,元宵則有燈服,端陽則有五毒吉服,年例則有歲進龍服。”壽服為帝后壽誕日所穿,多飾有“萬壽”等與祝壽有關的紋樣;燈服為元宵節所穿,使用燈籠紋樣的衣料或補子;五毒吉服為端陽節所穿,飾有“五毒”紋樣;龍服即飾有龍紋的各式龍袍。這些服飾均屬于“吉服”。而明代皇帝畫像上所穿的“十二團龍十二章袞服”(定陵有實物出土)也應是皇帝吉服的一種,但具體功能與穿著場合尚不清楚。

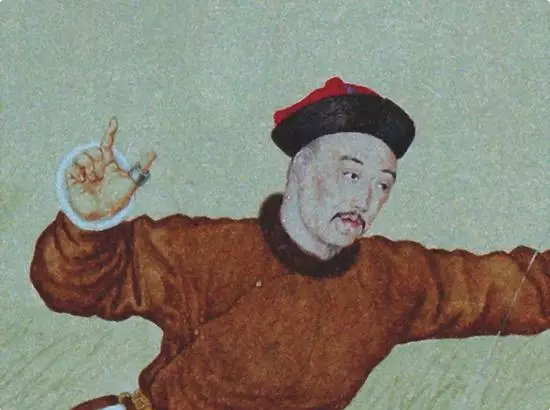

·青服

又稱青袍,即青色圓領,為明代皇帝在帝后忌辰、喪禮期間或謁陵、祭祀等場合所穿。青服圓領素而無紋,不飾團龍補子等,革帶用烏角(黑牛角)帶銙,深青色帶鞓。《明實錄》記載,嘉靖二十四年,太廟火災,明世宗青服御奉天門,百官亦青服致詞行奉慰禮。萬歷十三年大旱,明神宗著青服,由宮中步行至圜丘祈雨,《徐顯卿宦跡圖》將這個歷史場景用繪畫的形式記錄了下來。

- 下一篇: 圖說明代宮廷服飾—皇帝燕弁冠服和武弁服

- 上一篇: 明代的賜服 ——斗牛服 、飛魚服、蟒服和麒麟服